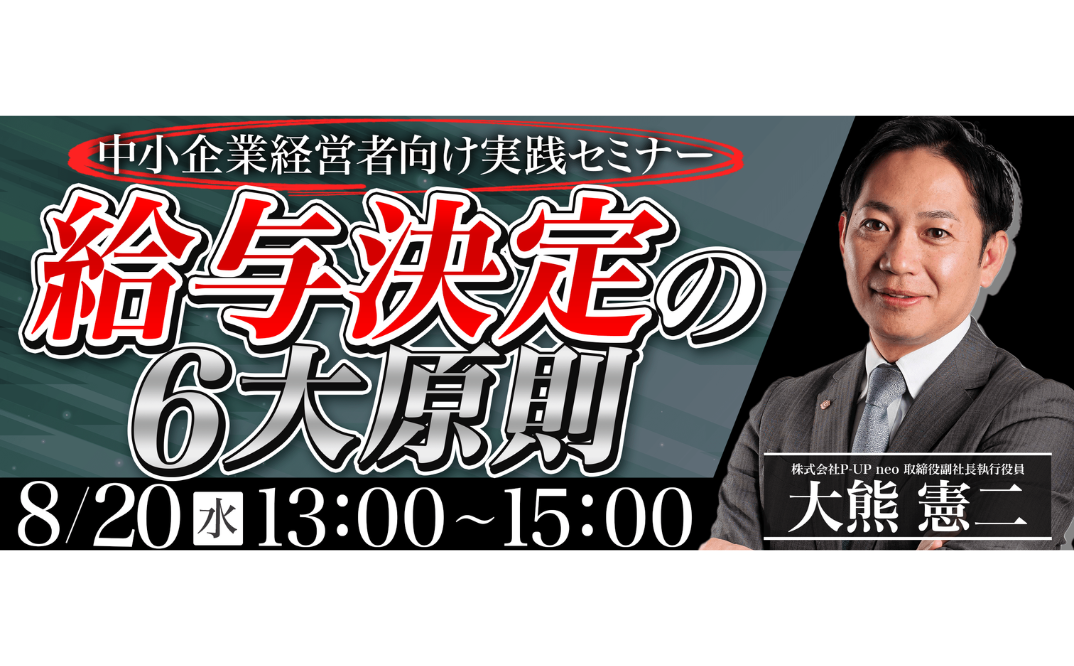

【識学理論】給与の決め方 経営者が自覚すべき6大原則

評価と報酬のズレが、社員の意欲と組織の成長を止めている

頑張っているのに評価されない、結局は上司との相性次第。そんな声が聞こえてきたら、あなたの組織はすでに“崩壊予備軍”かもしれません。

踏襲や感覚で社員の給与を決めたり、評価制度が形骸化している組織では、「忖度」「上司ウケ」が蔓延し、本当に成果を出す社員ほど離職していく傾向があります。

インセンティブ導入も、短期的には効果があるかもしれません。しかしやがては組織の一体感を損ない、「自分の成果だけを追い求める社員」ばかりが残ってしまいます。

評価と給与がズレた組織は、5年後に誰もいなくなる

努力と報酬が釣りあわないと感じた瞬間、社員はモチベーションを失います。

実際に、上司の主観や社内政治が評価に影響する会社では、優秀な人材ほど転職市場へと流出し、数年後には「不満分子」と「事なかれ主義者」しか残らないという事例も。

また、社内での「不公平感」は静かに、しかし確実に組織の士気と連帯感を削いでいきます。これは単なる従業員満足の問題ではなく、生産性や業績に直結する経営課題です。

「部下が育たない会社」に共通する、給与制度の盲点

部下が育たない、自走できる社員がいない、その原因は実は給与制度に潜んでいるケースが多くあります。

評価があいまいな環境では、社員は“安全圏”での行動を選び、新たな挑戦を避けるようになります。これは「育成機会の喪失」に直結し、組織全体の成長を著しく阻害します。

“上司ウケ”重要視が組織を蝕む

評価軸が不明確な会社では、成果よりも「上司へのアピール」が評価される文化が定着してしまいがち。

上司とどううまくやるかが先行し、真面目に働く社員が損する組織を生み出し、人間関係の崩壊や業績悪化を招く大きな過ちです。

本セミナーでは、4800社以上の導入実績がある組織理論「識学」に基づき、評価と育成の悪循環を断ち切るためのポイントを解説。

評価と給与のズレによる中長期的損失の実態を明らかにし、その解決策を提示していきます。

1つでも当てはまる方におすすめ

-

給与や評価の基準が属人的で、経営の再現性が担保できていない不安がある

-

優秀な人材を採用しても、数年以内に離職されてしまうことが続いている

-

組織を拡大したいが、評価や報酬の設計が追いつかず、管理に限界を感じている

-

社員が付いてこれていない、モチベーションが低いと感じる経営層

-

評価制度を整備したいが、何から手をつけるべきかわからず先送りにしてきた

このセミナーで得られること

本セミナーでは、以下のステップで組織の評価・給与制度を変革するヒントをお伝えします。

-

社員の納得感を高める6つの給与決定原則を習得

-

評価制度の“盲点”を識学の視点で可視化・改善

-

社員が挑戦し、自走する組織風土を構築する方法を実例付きで紹介

社員と組織の成長を両立させる給与決定の正しいあり方を、経営者の視点から体系的に学ぶことができます。

成果と報酬が正しく結びつかない組織では、優秀な人材の定着が難しくなり、挑戦を避ける風土が根づいてしまいます。

「識学」に基づき、曖昧さを排除した“評価と報酬の連動”を実現する6つの原則を本セミナーで習得。単なる制度設計ではなく、経営判断としての給与決定がいかに組織全体の生産性・健全性に影響するかを、実例とともに理解できます。

「自社に合った評価と報酬の仕組みとは何か」を見つめ直し、制度を“形骸化させない運用力”を身につける第一歩としてご活用ください。

お申し込み受付は終了しました。

セミナー概要

- 開催日時

- 2025年8月20日(水)13:00~15:00

- 開催場所

- オンライン

- 主催者

- 株式会社P-UP neo

- 詳細

-

☆こんな方におすすめです

・評価査定制度が無く必要性を感じている経営層の方

・現在の評査定制度に課題を感じている経営層の方

・評価制度、査定制度を体系的に学んだことのない方本セミナーでは、給与査定について基本的な知識から、評価の基準、査定をする際の注意点などを、抑えるべき6つのポイントを基に解説していきます。

■参加特典

簡単なアンケートへのご回答でセミナー資料をプレゼント