はじめる前に知っておきたい!事業承継の基礎知識と心得

2022年3月29日に発表された東京商工リサーチの調査によると、2022年2月における後継者難倒産29件となり、前年同月と比較し、31.8%も増加しました。

国内企業の99%を中小企業が占める日本において、経営者の高齢化や後継者不在によって廃業してしまうことは、国の大きな損失だといえます。

そこで、今回は、日本経済の支柱でもある中小企業を存続・成長させる手段として、昨今ますます重要性を増す「事業承継」についてお話したいと思います。

そもそも事業承継って?

事業承継とは、会社の経営を現在の経営者から後継者へと引き継ぐことを指します。

冒頭で触れたような背景から、現在、中小企業庁による啓発や支援制度の拡充といった取り組みが積極的に進められています。

事業承継と事業継承の違い

事業承継とよく似たことばに「事業継承」というものがあります。

前者が、地位や事業、精神などを受け継ぐことを意味する一方で、後者は、身分や権利、義務、財産などを受け継ぐことを表します。

漢字や意味がよく似ているため大変紛らわしいですが、会社経営を引き継ぐ際は、同時に経営理念やビジョンも引き継がれるのが一般的なので、「事業承継」の方が適切だとされています。

事業承継で引き継ぐ3つのもの

事業承継では、現経営者から後継者に主に以下の3つが引き継がれます。

①人

人の承継とは経営権を引き継ぐことを意味します。

事業承継で引き継がれるものと聞いて、まず思い浮かべるのがこれかと思いますが、経営権を承継するというのは、単に社長や代表が変わるといった単純なものではありません。

後からも触れますが、人の承継では、経営権と同時に、現経営者が持つノウハウや、取引先との人脈・関係性なども引き継ぎます。

そのため、後継者は、事業承継の際にはしっかりと教育を受け、経営者としての資質を高める必要があります。

②資産

事業承継の際に、後継者が引き継ぐものとして、2つ目に挙げられるのが資産です。

具体的には、株式や不動産、設備、備品といった事業用資産や、運転資金や借り入れなど事業を行うために必要な資産が引き継がれます。

③知的資産

事業承継で受け継がれる資産には、無形のものも含まれます。例えば、経営理念や従業員のスキル・ノウハウ、経営者の信用、人脈、顧客情報、特許などの知的財産、許認可などがそれに挙げられます。

3つの事業承継

事業承継は、「誰に事業を引き継ぐか」で大きく3つの種類に分けることができます。

1 親族に引き継ぐ

子息など親族に経営権を引き継ぐことを「親族内承継(同族承継)」といいます。

従来、事業承継というと、親族内承継が一般的でしたが、少子高齢化などの影響により、昨今ではその割合が徐々に減少しています。

【メリット】

- 従業員や取引先といった社内外の関係者に受け入れてもらいやすい

- 後継者を早期に決定できる

- 後継者教育のための準備期間を確保しやすい

- 相続や贈与によって財産や株式を容易に後継者へと移転できる

【デメリット】

- 親族に経営者としての資質があるとは限らない

- 後継者以外への相続人への配慮が必要

2 親族以外の従業員に引き継ぐ

自社役員や社員など、親族以外の従業員に経営権を引き継ぐことを「従業員承継」といいます。先述の親族内承継とは対照的に、近年増加傾向にある事業承継の形になります。

【メリット】

- 従業員の中から経営者としての資質がある人材を見極めることができる

- 勤続年数の長い従業員であれば、経営方針の一貫性を保ちやすい

【デメリット】

- 後継者候補の従業員が会社の株式を取得できるほどの資金を準備できるとは限らない

- 従業員の中に経営者としての資質がある人材がいるとは限らない

3 第三者企業に引き継ぐ

M&Aは第三者企業や創業希望者に事業を引き継ぐ手段の1つです。

昨今では、中小企業庁による支援制度の充実のほか、M&Aのマッチングサービス等も登場しており、M&Aによる事業承継は年々増加傾向にあります。

【メリット】

- 幅広く後継者を探すことができる

- 会社売却することで利益を得ることがでる

【デメリット】

- 希望の条件を満たす買い手が見つかるとは限らない

- 従業員の待遇やモチベーションが悪化する場合がある

事業承継を進めるプロセス

事業承継は、思い立ったらすぐに実行できるというものではありません。親族内承継や従業員承継の場合は少なくとも3年、長ければ10年以上かかることもあります。また、M&Aであれば、短期間での事業承継も可能ではありますが、必ずしも後継者がすぐに見つかるとは限りません。

そのため、事業承継を行う場合は、下記のステップに沿って早めに着手するのがいいでしょう。

STEP1 事業承継準備の必要性を認識

前述の通り、事業承継を実行する際は、会社の将来を見据えて、長きにわたり着実に準備を進めなくてはなりません。そのためにも、経営者は事業承継準備の必要性について早い段階で理解する必要があります。

STEP2 経営状況・経営課題の把握

事業承継の準備の必要性について認識が出来たら、次は、会社の経営状況について整理しましょう。自社の強みや弱み、経営課題といった事業状況に加え、財務や資産の状況についても可視化し、現状を正しく把握できるようにしておきましょう。

これは、経営者自身が自社の状況や価値について把握するためだけではなく、次のステップである経営改善においても、非常に重要な過程となります。

STEP3 経営改善

近年、後継者不在が深刻化する要因の一つに、「企業の魅力が感じられない」というのが挙げられます。

親族内承継や従業員承継の場合は、事業の将来性や安定性について後継者に不安や疑いを抱かせないために、そして、M&Aの場合は企業の価値を高めるために、現経営者はステップ2で明確にした経営課題をもとに経営改善に取り組み、次の経営者にバトンを渡し終えるまで、企業の維持発展に務めなければなりません。

STEP4 事業承継計画の策定/M&Aマッチングの実施

事業承継の種類ごとに、何をすべきなのかみてみましょう。

4-1 親族内承継/従業員承継の場合

親族内承継もしくは従業員承継の場合には、「事業承継計画」を策定します。

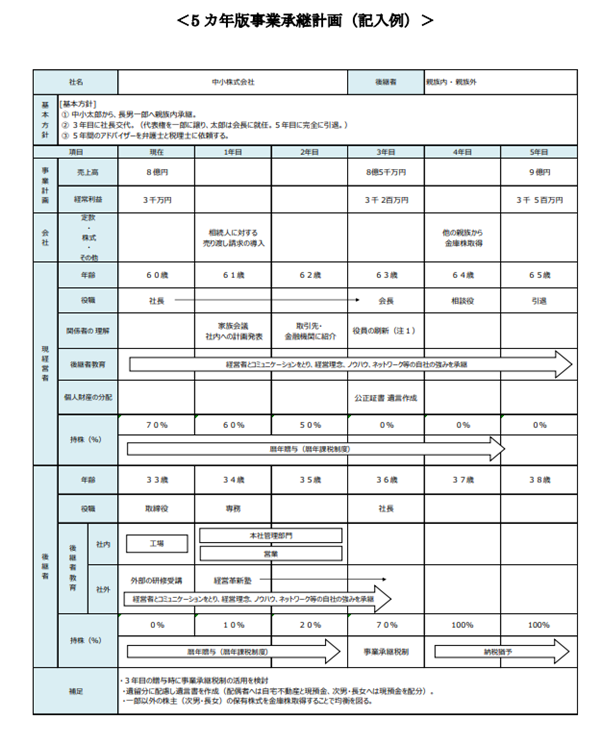

「事業承継計画」とは、会社の10年後を見据えて「いつ」「どのように」「なにを」「誰に」継承するのかという具体的な行動計画を指します。現経営者と後継者と共同で事業承継計画を策定し、下図のような「事業承継計画書」にまとめます。

4-2 M&Aの場合

M&Aを行う場合には、後継者候補(買い手)とのマッチングを行います。

ステップ3の業務改善により、企業価値を高めることで売却時の収益を増やすことができたり、より企業の理念やビジョンにマッチした後継者候補とめぐりあえる可能性が高まります。

また、M&Aのマッチングを行う際は、専門的なノウハウを有する仲介機関に相談するのが一般的です。信頼できる仲介機関を選定し、希望する売却条件を伝えた上で、条件に合う後継者(買い手)を探していきます。

STEP5 事業承継の実行

ステップ5はいよいよ事業承継の実行になります。この段階で留意したいことは、相続や贈与、税負担など法的な手続きが多数必要になるという点です。弁護士や税理士など専門家に協力を仰ぎながら資産の移転や経営権の移譲を実行することをおすすめします。

また、この間にも状況の変化などに応じて事業承継計画を修正・ブラッシュアップするようにしましょう。

事業承継に欠かせないワークフローシステム

さて、ここまでは、事業承継の流れについて話してきましたが、今度は事業承継に欠かせないツールについてご紹介したいと思います。

そのツールとはワークフローシステムです。ワークフローシステムとは、社内で行われる稟議や申請などの各種手続きを電子化する、いわゆるデジタル稟議です。

事業承継の準備段階だけではなく事業承継実行後にも役立ちます。

ワークフローシステムが事業承継に役立つ理由

可視化による課題の明確化

事業承継をすすめるプロセスのうち、経営状況・経営課題の把握の部分で、経営課題を可視化することの重要性について述べました。

ワークフローシステムを活用するためには、導入の際に社内で行われている業務を整理し、システムに反映する必要があります。改めて業務を見直すという過程を経ることになるので、現状の業務でボトルネックとなっている作業や無駄な作業を特定しやすくなり、継続的に業務改善を行える土壌が整います。

生産性・企業価値の向上

ワークフローシステムを導入することで、稟議や申請業務といった、紙ベースで行われていた業務の無駄を大幅に削減することができます。

たとえば、紙文書の回覧待ちや押印のためだけのハンコ出社などは、紙を使った業務特有の無駄だと言えるでしょう。また、印刷費や保管スペースの賃料など、紙を用いることで無駄なコストも発生してしまいます。

ワークフローシステムによってこれらの無駄を削減することで、本来の業務に注力することができ、生産性の向上、ひいては企業価値の向上につなげることが可能です。

内部統制が強化され、経営の透明性が向上

M&Aでの事業承継を見据えている場合、不透明な財務状況や管理体制では、買い手から高い評価を得ることが困難になります。

ワークフローシステムを導入することで、「いつ」「誰が」「何を」承認・決裁したのかという記録が透明化される他、事前に設定した承認ルートへと自動的に回付されるため、不正な手順による決裁や、文書の改ざん・紛失といったリスクを防止することができるので、内部統制が強化され、企業価値の向上が実現できます。

ボトムアップ経営の実現

国内外をとわず、競争が激しくなっている昨今、企業にとってイノベーションを起こす土台作りは不可欠であるといえます。

しかしながら、実際には、事業承継により経営を引き継いだ後継者の中には、創業者時代のトップダウン経営がネックとなり、アナログからの脱却に苦労しているケースも少なくありません。

そこで、現場の知見を集結させたボトムアップ型の経営への転換を可能にするのがワークフローシステムです。

ワークフローシステムは、本来「人を巻き込む仕組み」である稟議を迅速に機能させるツールであるため、全社的なDX推進を可能にし、イノベーションを実現する基盤を固めます。

事業承継に失敗しないために

中小企業における経営者の高齢化および後継者不在問題が顕著化しているなか、事業承継は日本の経済・社会にとって非常に重要な取り組みです。

しかしながら、教育の失敗や、準備不足、親族間の相続争いなど事業承継の失敗を引き起こす要因は様々に考えられ、いずれも業績悪化や最悪の場合は廃業といった深刻な結果をもたらします。

本文中でもお話したように、事業承継は一朝一夕で成し遂げられるものではありません。失敗しないためにも、早めに着手し、十分な準備期間を確保することが重要になります。

ワークフロー総研

ワークフロー総研