譴責処分とは? 対象となる行為や実施の流れを手順ごとに解説

自社に何らかの不利益を及ぼした従業員には、懲戒処分を下すことがあります。懲戒処分にはいくつかありますが、比較的軽度のものの1つが、「譴責(けんせき)処分」です。

譴責処分の対象となる行為や処分の内容は、自社の就業規則で定めておく必要があります。また、7つの原則も守ったものでなくてはなりません。

この記事では、譴責処分を下す際の手順を、譴責処分の概要や該当する違反行為の例と共に解説します。

譴責処分とは

まずは、譴責処分の概要を解説します。

譴責処分の内容

譴責(けんせき)とは、自分の行為を反省・謝罪し、「将来同じ間違いをしない」と誓約するために始末書を提出する処分のことです。

企業が従業員に下す「懲戒処分」の1つですが、そのなかでも比較的軽度のものとなっています。

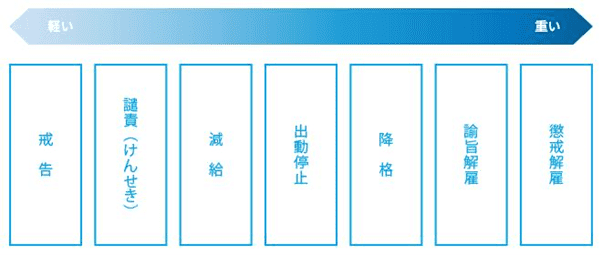

懲戒処分の種類

懲戒処分には、以下の7種類があります。

- 戒告

- 譴責

- 減給

- 出勤停止

- 降格

- 諭旨解雇(諭旨退職)

- 懲戒解雇(懲戒免職)

これらの処分の重さをまとめると、以下のとおりです。

戒告

書類上で注意をする処分です。懲戒処分のなかで最も軽く、始末書の提出は求めないことがほとんどです。また、給与の減額もありません。

減給

給与を一部減額します。減額できる金額は労働基準法で定められており、1回につき平均賃金1日分の半額以下です。

減給が複数回に及ぶ場合も、その総額は一賃金支払期の10分の1以下にしなくてはなりません。たとえば、月給50万円で従業員を雇用している場合、減給の総額は5万円以下に収める必要があります。

出勤停止

一定期間の出勤を禁止し、その間は無給とする処分です。出勤停止とする期間に上限はありませんが、長すぎるとその正当性が問われたり、処分が無効となったりする場合もあります。

降格

役職や職位・職能資格を引き下げる処分です。在籍している状態は続くものの、基本給の減額をおこなう場合があります。

また、降格により役職手当が付かなくなる場合もあります。

諭旨解雇(諭旨退職)

会社から本人に退職を勧め、本人の希望で退職させる処分です。自己都合退職と見なすため、退職金は一部または全額を支払うことが一般的です。

懲戒解雇(懲戒免職)

本人の希望を問わず、会社から解雇を通知するものです。「懲戒免職」とも呼ばれます。就業規則によっては、退職金や解雇予告手当の支給なしで即日解雇となります。

ただし、実際に懲戒解雇をするためには、さまざまな要件をクリアしなくてはなりません。

譴責処分の対象となる行為の例

譴責処分の対象となる行為は、自社の就業規則で定められています。多くの場合、以下のような行為が対象となります。

- 無断での欠勤・遅刻・早退

- 正当な理由なく、業務命令に従わない

- 経歴詐称をして採用されていた

- パワハラ・セクハラなどにより、職場環境を悪くした

- 企業情報や個人情報の取扱規定を守らなかった

- 飲酒運転や無免許運転による事故を起こした

- 社内で窃盗したり、暴力を振るったりした

譴責処分の対象となる行為は幅広く、企業によっても異なります。まずは、就業規則で確認してみましょう。

譴責処分をおこなう際の流れ

譴責処分をおこなう際は、以下の流れで進めます。

- 事実確認の実施(就業規則との照合、証拠品の収集、関係者へのヒアリングなど)

- 当事者への確認・弁明機会の提供

- 社内で譴責処分を下すかどうかを判断する

- (処分を下す場合)当事者に譴責処分を下す旨の通知

上記の流れで進める際のポイントを解説します。

なお上記の流れは、譴責処分以外の懲戒処分を下す際も原則同じです。ただしトラブル防止のため、懲戒解雇など重い処分を下すときは事前に弁護士や社労士といった専門家に相談すると良いでしょう。

事実確認の実施(就業規則との照合)

前提として、就業規則に記載のない行為については譴責処分を含む懲戒処分は下せません。そのため、事前の就業規則の整備が重要です。自社で譴責処分に該当しそうな内容を洗い出して、列記しましょう。

ただし、すべての内容を網羅するのは難しいものです。以下のように、包括的に記載する方法もあります。

- 刑事事件で有罪になったとき

- 著しい就業規則違反

- 会社の秩序を著しく乱す行為

- 会社の信用を低下させる行為

- (最後に)上記に準ずる重大な行為

厚生労働省が公開している「モデル就業規則」も、参考にしてみると良いでしょう。

証拠品の収集や処分の要否の検討

労働契約法第15条では、懲戒処分は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は無効としています。

そのため、譴責処分を下す際は「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当」と認められるような証拠と判断が必要です。

不当な処分だとして、従業員に訴訟されるリスクも考慮すべきです。調査不足のまま判断することや、恣意的に処分することは避けましょう。

当事者に譴責処分を下す旨の通知

譴責処分を下すと決定した際は、従業員本人へのフォローもおこないましょう。

本人を責めたり非難したりすることが目的ではなく改善を促すための処分であり、本人の成長にも役立つということを理解してもらえるように努めてください。

譴責処分は重い処分ではありません。しかし、処分が下ることによって従業員が不満を感じ、モチベーションが下がる可能性もあります。

譴責処分のときに企業が守るべき7つの原則

譴責処分を下す際、企業には以下の7つの原則を守ることが求められます。

こうした原則を守りつつ処分を下すことで、社内外からの評判・信頼の低下や、従業員のモチベーション・生産性低下、採用への悪影響を防ぎやすくなります。

原則1.罪刑法定主義

譴責処分の対象となる行為や処分の内容は、あらかじめ就業規則で明記されていなくてはなりません。どういった行為に、どういった処分が下されるのかを法律で定めなければならない「罪刑法定主義の原則」に則った考え方です。

罪刑法定主義は本来、国家が国民に対して下す刑罰について定めたものです。しかし、雇用主と従業員の関係性が国家と国民の関係性と似ていることから、企業においても罪刑法定主義と同様の考え方が取り入れられています。

原則2.適正手続

譴責処分をおこなう際は、適正な手続きに沿って進めなくてはなりません。

処分が「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当」と認められるためには、相応の流れに沿って進めるのが一般的だと考えられるためです。これを「適正手続の原則」と呼びます。

譴責処分の進め方は、「譴責処分をおこなう際の流れ」で解説したとおりです。この工程のうちどれか1つを割愛した場合は、適正手続の原則に反しているとし、処分が適切でないと判断されることもあります。

ただし、譴責処分を進める際の手順は就業規則への記載が必須ではありません。手順まで就業規則に記載すると改正が困難になる、ボリュームが出すぎるといったことが理由とされています。

手順については、対応マニュアルを作って運用することが一般的です。

もちろん、手順まで就業規則に記載しても構いません。その場合は、就業規則に記載した手順に従って、処分を進めてください。

原則3.合理性・相当性

譴責処分の対象となる行為の内容に対し、適切な重さの処分であることが求められます。つまり、行為の内容に対して重すぎる処分を下すことは認められないのです。

また、むやみやたらに譴責処分を下した場合、「処分に相当性がない」として処分が無効となる場合があります。こうした原則は、「合理性・相当性の原則」と呼ばれます。

原則4.平等性

譴責処分の対象となる行為の内容や程度が同一の場合、どんな従業員にも同一の処分を下さなくてはなりません。役職や職位が異なるからといって、処分の内容を変えてはならないのです。

原則5.個人責任

譴責処分は、譴責処分の対象となる行為をおこなった従業員本人のみに下さなくてはなりません。その従業員が在籍する部署に連帯責任を負わせることは不可とされています。

ただし、その従業員の上司にも何らかの懲戒処分が下せることもあります。たとえば、譴責処分の対象となる行為がおこなわれることを黙認していたり、知っていたにも関わらず制止しなかったりした場合などです。

原則6.二重処分の禁止

譴責処分の対象となる同一の行為に、2回以上の処分を下すことはできません。

ただし、過去の違反行為を踏まえて、以降の違反時に初回より重い処分を下すことは認められています。あくまでも「1回の行為に複数回の処分を下すことが禁じられている」という原則であるからです。

なお、この原則は「一事不再理の原則」と呼ばれることもあります。

原則7.不遡及

譴責処分は、その対象となる行為がおこなわれた時点で下されるものです。過去に遡って下すことはできません。

たとえば、何らかの違反行為があったものの、その行為は「譴責処分の対象となる」と就業規則に記載がなかったとしましょう。

この場合、後から「その行為が譴責処分の対象となる」と新たに就業規則に記載したとしても、記載のない時点でおこなわれた行為を遡って処分することはできないのです。

譴責処分をおこなうときの注意点

何度かお伝えしたとおり、譴責処分をおこなうためには譴責処分の対象となる行為や処分の内容を、自社の就業規則に記載しておく必要があります。

労働基準法第89条では、「制裁の定め」をする場合は「その種類及び程度に関する事項」を就業規則に定め届け出ることを企業に義務付けています。

それゆえ、譴責処分の規定を設ける場合は就業規則に「譴責処分の対象となる行為」と「処分の内容」を具体的に記載しなければならないのです。

譴責事案が発生した場合に備えて、「譴責処分をおこなう際の流れ」で解説した手順をマニュアル化するなどの対応を図っておきましょう。

また、譴責処分は以下のような場合は無効となる可能性もあります。

- 会社が無効と判断したとき

- 従業員が会社と話し合って無効としたとき

- 組合や従業員が雇った弁護士などと会社が話し合って無効としたとき

- 従業員が訴訟を起こして裁判所が無効との判決を下したとき

従業員からの申し立てがなければ、処分は有効なものとして下されます。

ただし、外部機関に行かずに従業員個人が会社と争うケースもあります。当事者間、または外部機関を交えて処分の有効性を争うことになるため、処分を下すか否かの判断は慎重におこないましょう。

譴責処分についてのまとめ

譴責処分は懲戒処分のなかでは比較的軽度のものです。しかし、実際に譴責処分を下すためには、どういった行為が対象となるか、どういった処罰を与えるかなどを、就業規則に明記しておく必要があります。

また、実際に処分を下す際も、「罪刑法定主義」「適正手続」など7つの原則を守りながらおこなわなくてはなりません。

こうした原則を守れていない場合、処分が無効とされることもあります。今回の記事の内容を把握したうえで、処分が下せるかや、内容が適正かを考えてみてください。

【書式のテンプレートをお探しなら】