電子帳簿保存法とは?基礎知識と対応のポイントを解説

働き方改革やSDGsの取り組みが活発化している昨今、会計業務の効率化やペーパーレス化を目的として、行われたのが電子帳簿保存法の改正です。

そこで今回は、電子帳簿保存法の基礎知識や改正のポイント、対応するメリット・方法について分かりやすくご紹介します。

電子帳簿保存法の基礎知識

1.電子帳簿保存法とは

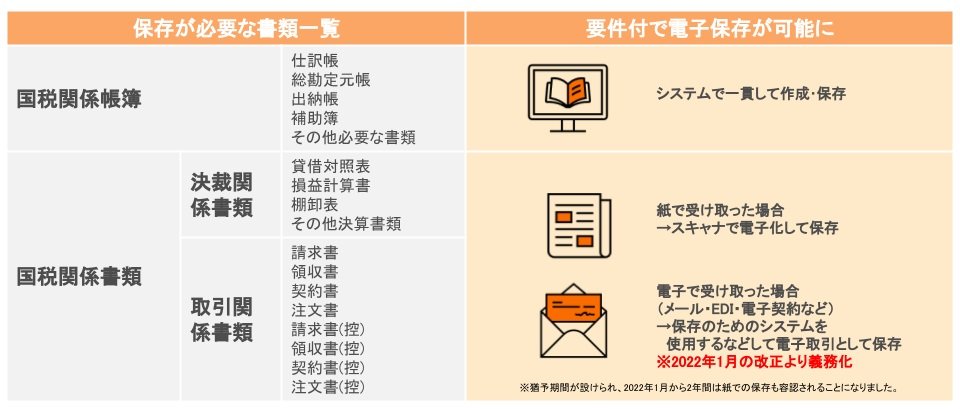

電子帳簿保存法とは、各税法で紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たせば電磁的記録 (電子データ)による保存を可能とする法律です。

2.背景

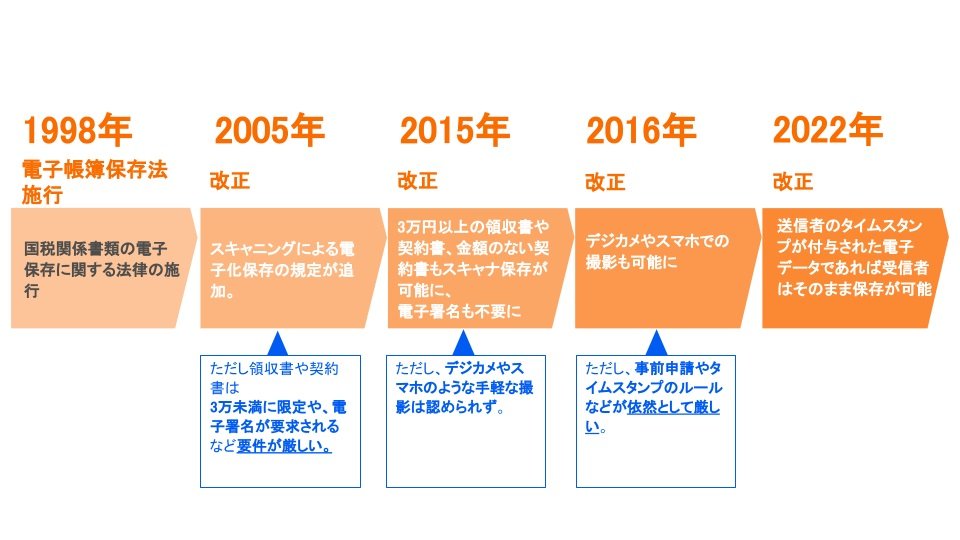

電子帳簿保存法は、もともと1998年の税制改正の一環として制定されたものであり、各産業でのデジタル化が進むなかで、企業の税務・会計分野においてもIT技術を活用したコスト削減および業務効率化を推進させるという狙いがありました。

3.改正の遍歴

電子帳簿保存法が制定された当初、帳簿を電子保存するための要件が厳しいことが原因で、制度の普及は順調とは言えませんでした。

このような状況を受け、政府が複数回にわたり保存要件を緩和する改正を行ったことで、近年では帳簿書類の電子化に取り組む企業が増えつつあります。

2022年改正のポイント

これまでの経緯も踏まえ、2022年の法改正では、要件が大幅に緩和されることとなり、今後、ますます多くの企業が、帳簿書類の電子化に対応すると考えられます。

ポイント1 事前承認制度の廃止

これまでの電子帳簿保存法では、運用開始の90日前に税務署長から承認を受ける必要があり、承認までの期間も3ヵ月と長期間の承認待ち期間がありました。

しかし、2022年1月から適用される改正電子帳簿保存法では承認不要で、準備が整い次第適用できるようになったため、経営者やスタッフの事務負担などが大幅に軽減することとなりました。

ポイント2 検索機能要件の緩和

改正前の電子帳簿保存法では、帳簿書類の電子データや電子取引記録について、範囲指定や項目同士の掛け合わせといった、複雑な検索機能が必要とされていましたが、改正電子帳簿保存法では検索要件が「取引年月日」「取引金額」「取引先」のみになりました。

ポイント3 タイムスタンプ要件の緩和

これまで、スキャナ保存および電子取引におけるタイムスタンプの付与期間が3日以内でしたが、改正後は最長2か月まで延長されることになりました。

他にも、受領者がスキャナで読み取る際に行う国税関係書類への自著が不要になったり、データの訂正や削除履歴が残るシステムを利用する場合はタイムスタンプ付与が不要になったことで、スキャナ保存が気軽にはじめられるようになりました。

ポイント4 適正事務処理要件の廃止

不正防止を目的に、相互牽制・定期的な検査・再発防止の3項目について社内規定を策定し、内部統制を確立する適正事務処理要件について、改正前は定期検査や原本保存、複数名の担当者をつけることが義務付けられていましたが、改正後、これらが廃止されることで、税務関係書類の電子化や保管がスムーズに行えるようになります。

規制強化の改正も

今回の法改正で、大幅に規制が緩和された一方で、保存要件が厳しくなったり、規制が強化されたポイントもあります。

1.電子取引における電子データ保存の義務化

今回の改正により、消費税関連以外の電子取引データを紙 に印刷して保存することができなくなり、電子取引データ としての保存が義務付けられるようになりました。

※令和4年1月1日以降適応される予定でしたが、2022年1月から2年間の猶予期間を与えられることとなりました。

2.ペナルティの強化

規制が緩和されることで、不正が増加する可能性もあるた め、税務処理上の不備があった場合のペナルティが重くな ります。 隠蔽や偽装などの悪用があった場合、申告漏れに生じる重加算税がこれまでの35%からさらに10%加重されます。

電子帳簿保存法に対応するメリット

もともと、会計処理を効率化させるために施行された電子帳簿保存法でしたが、電子帳簿保存法に対応することで他にも様々なメリットを享受することができます。

ペーパーレスによるコスト削減

電子帳簿保存法に対応するメリットとして、ペーパーレスによるコスト削減を挙げることができます。

帳簿が電子化されることで、紙や印刷、郵送などにかかる費用だけでなく、保管スペースやキャビネットやファイルなど保管のための備品も必要なくなります。

また、ペーパーレスを推進することで、業務の効率化も実現できるので、人的コストを抑えることもできるでしょう。

帳簿書類の検索性向上・業務効率化

紙ベースの書類管理では、閲覧が必要になった際に、保管スペースから資料を探し出す必要があります。そのため、必要な書類が見つかるまでに時間がかかっていましたが、帳簿書類を電子データとして保存することで、検索機能によりスピーディーに書類を見つけることが出来るようになります。

また、書類の検索性が上がることで、バックオフィスの業務や監査対応が効率化されます。

テレワークの促進・定着

紙の書類を印刷したり、取引先に郵送するといった業務は、基本的にオフィスでしか行うことができません。そのため在宅勤務などのテレワークを導入しようとしても、難しくなるケースが少なくありません。

一方、電子帳簿保存法に対応し、帳簿を電子化していれば、自宅からでも確認や発行といった作業を行うことができるようになります。

コンプライアンス・ガバナンスの強化

電子帳簿保存法に対応するシステムには、タイムスタンプ機能や、閲覧権限の個別設定など、不正を防止するための機能が備わっています。

また、発行・受領した文書はデータとして保存され、災害などで文書が破損・消失するリスクの防止になるので、BCP対策としても有効です。

システム選定のポイント

電子帳簿保存法に対応するには、帳簿を電子保存するためのシステムが必要になります。

ここでは、数あるシステムの中から、どのシステムを選んでいいのか分らないという人に向けて選定のポイントをまとめてみました。

ポイント1 電子化したい帳票を整理

導入するシステムにより、電子化できる書類が異なります。そのため、1度に全ての帳簿を電子化しようとするのではなく、まずは電子化することによる効果が大きい帳簿を選定して、スモールスタートさせるといいでしょう。

ポイント2 JIIMA認証の有無

JIIMA認証とは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)による認証制度のことです。電子帳簿保存法の法的要件を満たすソフトウェアに対して付与されるので、JIIMA認証を取得しているシステムを選べば、自ずと現行の保存法の要件はもちろん、改正後の保存要件にも対応することができるでしょう。

ポイント3 既存システムとの連携

システム選定の段階で、既存システムとの連携を確認しておくようにしましょう。

既存のシステムと連携させるのに改修が必要な場合、導入コストとは別に費用がかかってしまいます。

ワークフローシステムとの併用でさらに効果的に

対応することで様々な効果を享受出来る電子帳簿保存法ですが、電子帳簿保存法対応システムと平行して、ワークフローシステムを導入することで、電子帳簿保存法対応後の効果を最大化することができます。

効果1 会社文書の電子化でさらなるペーパーレス促進

社内には、帳簿以外にも稟議書や、経費精算書、休暇届など様々な会社文書があり、これらの紙面でのやり取りが多く、業務の妨げになっています。これらを全て電子化することで、社内ペーパーレス化が促進され、さらなる業務効率化や、書類保管の手間やスペース、印刷に関わるコストの削減につながります。

効果2 回覧・承認業務の効率化

見積書や請求書などの企業間取引文書を発行する際、社内で回覧・承認フローが発生するケースは珍しくありません。 帳簿書類を発行・保存する前後の業務フローもあわせて電子化・自動化することで、申請・承認・決裁に関わる人物や 流れを可視化し、業務の効率性をさらに高めることができます。

効果3 業務プロセスの可視化で内部統制を強化

ワークフローシステムを導入することで、承認ルートが可視化され、業務プロセスの標準化が可能となり、適切な手順 を踏むことなく企業間取引文書が発行されてしまうというミスを防止します。また、書類の紛失や改ざんといった心配 がなくなるため内部統制やコンプライアンスの強化という点においても効果を発揮します。

まとめ

今回は、電子帳簿保存法の基礎知識や改正のポイント、対応するメリット・方法についてご紹介しました。

2023年10月にはインボイス制度が開始されることを鑑みると、電子帳簿保存法への対応は不可欠であり、今後、ますます着手する企業が増加することが見込まれます。

対応の仕方がわからない、制度がややこしいなどの意見もあるかもしれませんが、帳簿書類の電子化を実現することで、企業は多くのメリットを享受することができますので、電子帳簿保存法への対応に1歩踏み出してみてはいかがでしょうか。

ワークフロー総研

ワークフロー総研