昨今注目を集めるジョブ型雇用とは?

基礎知識や注目される背景、これから検討される方に向けて導入のポイントをご紹介

日立製作所や富士通など、国内の大手企業が積極的に採用していることからも、昨今注目を集めているのが「ジョブ型雇用」と呼ばれる雇用制度です。

ジョブ型雇用とは、職務に人材を割り当てるという特徴を持ち、欧米で一般的に浸透している雇用制度です。

一方日本では、従来より人材に対して職務を割り当てる「メンバーシップ型雇用」が一般的だったのですが、なぜ今ジョブ型雇用にスポットライトが当たっているのでしょうか。

今回のコラムでは、ジョブ型雇用の基礎知識のほか、注目を集める背景や、メンバーシップ型雇用との違い、導入方法や導入をサポートするツールなどについてお話したいと思います。

ジョブ型雇用の基礎知識

ジョブ型雇用とは

ジョブ型雇用とは、企業があらかじめ明確に規定した職務内容に基づいて、必要なスキルを持つ人材と雇用契約を結ぶシステムを指し、上述にもあるように欧米で広く普及しています。

原則として、職務内容や権限範囲、必要とされるスキル・経歴、求められる成果などを具体的に定義した職務記述書(ジョブディスクリプション)に則り業務を行います。

メンバーシップ型雇用との違い

メンバーシップ型雇用とは、日本国内で広く浸透している雇用形態で、新卒一括採用など、職務内容を限定せずに雇用契約を結ぶシステムを指します。

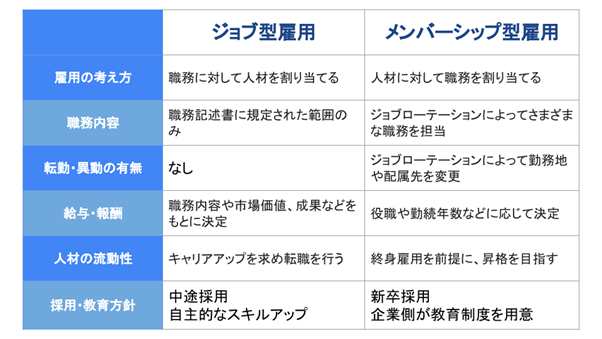

ジョブ型雇用とは下図にような違いがあります。

ジョブ型雇用が注目を集める背景

ジョブ型雇用が注目を集める背景には、以下のものがあります。

多様な働き方の普及

コロナウイルス感染症の流行や政府主導の働き方改革などの影響により、昨今テレワークやリモートワークなどの多様な働き方が普及しています。

しかし、このような新しい働き方において、勤務中の従業員の姿を確認することができないなどの理由から、従業員の評価が難しくなってしまいました。

そこで、旧来の労働時間制の評価制度に代わり、注目を集めたのが成果で評価するジョブ型雇用です。

職務記述書で規定した職務内容を問題なく遂行できているかどうかが評価基準となるため、テレワークをはじめとした多様な働き方にも柔軟に対応することができます。

スペシャリスト人材の必要性

あらゆる業界でDX化が進む昨今、データサイエンティストやエンジニア・プログラマー、webマーケターなどデジタル領域のスペシャリストの需要が急激に高まっています。

しかし、従来メンバーシップ型雇用を採用してきた日本では、専門的なスキルに特化したスペシャリストの育成ができていない企業がほとんどです。

そこで、スペシャリストの確保を図るために、ジョブ型雇用を採用する企業が増えはじめました。

国際競争力の強化

国際競争力強化という観点からも、ジョブ型雇用が見直されつつあります。

前述のようにAIやIoTといった先進技術やビッグデータ分析に精通するスペシャリストの存在が不可欠であるほか、海外市場に進出する際に、グローバルスタンダードであるジョブ型雇用を取り入れる企業が増えています。

ジョブ型雇用のメリット・デメリット

それでは、ジョブ型雇用にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。従業員と企業、双方の視点で考えてみましょう。

従業員のメリット

ジョブ型雇用では、前述にもあるように、職務記述書によって規定された範囲内で業務をおこないます。

そして、職務記述書により規定される要件は、業務内容や責任の範囲、必要なスキル以外にも勤務時間や勤務場所、評価基準や報酬などについても明確に定義されます。

そのため、想定外の業務を任されたり、会社都合による転勤や異動の心配もなく、本来の業務に注力することができます。また、待遇面についても自身で納得して働くことができるでしょう。

さらに、求められる成果を出すことが重要視されるので、テレワークやフレックスタイム制など柔軟な働き方も認められやすいでしょう。

- 職務範囲で規定された業務に注力できる

- 能力に見合った待遇が期待できる

- 働き方の選択肢が広がる

従業員のデメリット

ジョブ型雇用では即戦力としての活躍が期待されるため、実績やスキルがなければそもそも希望の職種に就くことが難しいと言えます。

また、せっかく希望の職種につけたとしても、担当している職務がなくなり契約が終了してしまったり、教育制度が用意されておらず自主的にスキルアップを図らなければならない可能性があります。

- スキルがないと希望の職種に就けない

- 雇用の安定性に欠ける

- 主体的なスキルアップが求められる

企業のメリット

ジョブ型雇用では必要なスキル・経験を有する人材をピンポイントで募ることができるため、専門性の高い即戦力を確保しやすくなっています。

そのため、プロジェクトベースで各分野のスペシャリストを集め、チームビルディングできる点も魅力と言えるでしょう。

また、ジョブ型雇用はテレワークやリモートワークとも相性がいいため、働き方改革の重要課題のひとつである「柔軟な働き方への対応」を推し進める上でも効果的であるといえます。

- 専門性が高いスペシャリストを確保しやすい

- 評価基準が明確になる

- 働き方改革の推進

企業のデメリット

職務記述書に業務内容や働く場所について明確に定義されているため、状況に応じた人員配置が難しくなります。

また、個人の専門性・スキルをより高く評価してくれる企業があれば、転職のハードルも低くなってしまうため、人材の流動性が高く、会社への帰属意識やチームワークを育みにくいというデメリットが考えられます。

- 状況に応じた人員配置ができない

- 会社への帰属意識が育ちにくい

ジョブ型雇用の導入方法

ジョブ型雇の基礎知識について理解できたところで、次は導入方法とポイントについてみてみましょう。

業務内容と業務範囲の明確化

まずはどの部門のどの業務についてジョブ型雇用を行うのか、業務内容と業務の範囲を明確に決定します。

このときのポイントとしては、求めるスキルを持つ人材が市場にいるかどうか事前調査することが挙げられます。特に日本では、これまでメンバーシップ型雇用が一般的だったためスペシャリスト人材が不足している傾向にあります。

ジョブスクリプションの作成

業務内容と範囲が決まったら、次はそれらを職務記述書に落とし込みましょう。

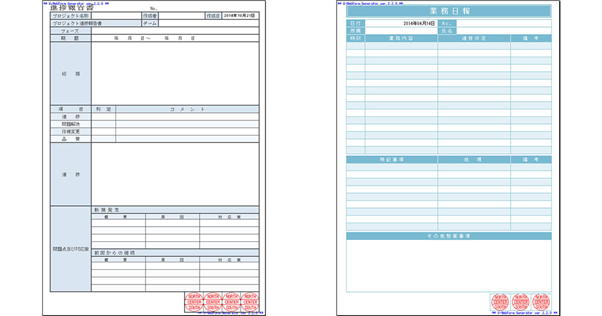

作成された職務記述書は、採用や人事異動、評価などで活用されます。

職務記述書を作成する際のポイントは、実際に従事する業務内容についてもきちんと表記することです。タスク単位まで分解する必要はないですが、具体的にどのような仕事をするのか想像することができないと、企業側と従業員側で齟齬が起きたり、そもそも応募が来ないなど、求める人材を確保することが難しくなるでしょう。

評価基準の見直し

例えば等級別の基準給与や成果による報酬の増額など、ジョブ型雇用にあった評価基準を制定しましょう。

また、新しい評価基準を制定する際のポイントとしては、新規で採用する人材だけではなく、既存の従業員にも予め周知するということが挙げられます。

評価基準についての透明性を担保することで、従業員間での評価や待遇面等の不公平感を緩和することができます。

ジョブ型雇用の導入をサポートするワークフローシステム

もし将来的にジョブ型雇用を導入したいと考えている人がいるのであれば、ワークフローシステムの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

ワークフローシステムとは、社内で行われる業務手続きを電子化するシステムです。業務効率化や内部統制の構築といった効果があるため、ジョブ型雇用を導入・運用するための体制づくりに役立ちます。

ワークフローシステムがジョブ型雇用の導入に役立つ理由

1.職務を明確化できる

ワークフローシステムを導入するには、各種申請や稟議、報告における承認ルートや、職務権限を設定するために、社内で行われる業務の見直しや整理をしなければなりません。この過程の中で、ジョブ型雇用にとっての最重要課題である職務の明確化が行われるため、自ずと準備が整います。

2.業務を可視化できる

ジョブ型雇用は、1つのプロジェクトを特定の業務に切り分けて各担当者に振り分けるため、プロジェクト全体の流れを把握しにくいという問題があります。

しかし、ワークフローシステムを導入することで、各業務の担当者を設定(アサイン)して、業務が完了したら次の担当者へと通知といった仕組みを構築し、システム上で業務フローを可視化できるようになるため、「誰が」「どの工程で」「何を行っているのか」という進捗状況や業務同士のつながりを確認することが出来るようになります。

3.アウトプットを可視化できる

ジョブ型雇用を導入するには、与えられた職務に対する達成状況や成果を可視化し、それをもとに評価をする仕組みが必要です。

ワークフローシステムを導入することで、業務日報や進捗報告書という形で業務の達成状況や成果を可視化することが可能となり、またそれらを、データとして蓄積することで週次や月次などで集計し、人事評価やマネジメントに有効活用することができるようになります。

まとめ

さて、今回はジョブ型雇用についてご紹介しましたが、DXや働き方改革が叫ばれる昨今、ますますジョブ型雇用は活発化すると予想されます。

もし将来的にジョブ型雇用を検討している人がいれば、今回ご紹介した情報も参考に、まずはワークフローシステムの利用からはじめてみてはいかがでしょうか

ワークフロー総研

ワークフロー総研