ベースアップとは? 計算方法や企業での実施状況まで詳しく解説!

自社でベースアップが実施されると聞いて、『給料がどれだけ上がるの?』や『昇給のタイミングはいつ?』など、具体的な疑問を抱えていませんか?

ベースアップは単なる給与の増加だけでなく、生活や将来のプランに大きく影響を与える重要な要素です。本記事では、ベースアップの基本的な考え方から、実際の計算方法、さらに、業界全体の動向を専門家の意見も交えながら詳しく解説します。

この記事を読むことで、自分のキャリアや給与に対する理解を深め、今後のプランを立てるヒントが得られるはずです。

ベースアップとは?考え方を押さえよう

ベースアップとは、全従業員の基本給を一律で上げる制度です。成績や役職などは考慮されません。どれだけ上がるかは春季闘争(春闘)で交渉します。

ベースアップの計算方法と、定期昇給との違いを解説します。

計算方法

昇給はベースアップと異なり、勤続年数や業績などによって上昇額が異なります。昇給額の計算式は「昇給後の給与額 - 昇給前の給与額 = 昇給額」です。

基本給が20万円のケースを例に、昇給額を計算してみます。

- 30歳(勤続年数が5年)の人の場合:1万円

- 45歳(勤続年数が10年)の人の場合:3万円

年齢や勤続年数に応じてあらかじめ昇給額を決めておくことで、決まった時期に昇給します。

また、昇給率で昇給額を決める方法もあります。昇給率は「昇給前の給与額 × 昇給率〜昇給額」で算出できます。

定期昇給との違い

定期昇給は、企業が決めたタイミングで給与を上げる機会を設けることです。すべての従業員が対象なのではなく、企業への貢献度や年齢などを考慮して昇給が実施されます。

なお、企業の業績などによっては、定期昇給されないこともあるでしょう。

それに対して、ベースアップは企業の業績に応じて、すべての従業員を一律で昇給させることです。

ベースアップが担う役割

ベースアップが果たす役割は以下の2つです。

- 評価指標

- 名目賃金調整

それぞれ解説します。

評価指標

ベースアップは企業の成果を従業員と共有する方法として役立ち、従業員の評価指標になるでしょう。定期昇給とは異なり、ベースアップは全社員の給与を均等に上げますので、働く意欲が高まります。

基本給が均等に引き上げられることになりますので、従業員は不平等を感じにくくなるでしょう。

名目賃金調整

物価が上がると、同じ賃金でも実質的な価値が下がります。物価の上昇率が賃金の上昇率を上回ってしまうと、名目的にも賃金の上昇に対する恩恵を実感しにくくなります。

特に日本では、高度経済成長期からベースアップを取り入れてきましたが、バブル経済が崩壊したあとは、ベースアップの動きが減少していました。

しかし、近年では、中小企業を中心にベースアップの実施率が増えています。

ベースアップの現状

ここからは、最新のベースアップの現状を解説します。

実施する企業の推移

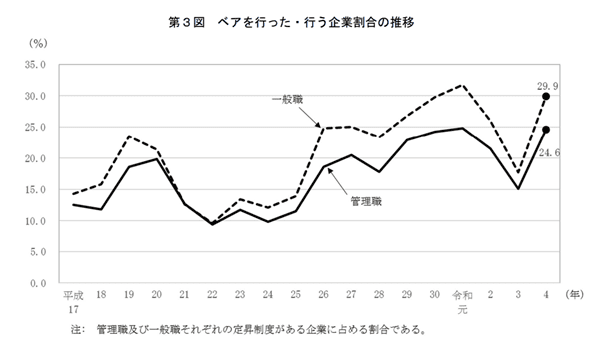

画像引用元:厚生労働省 令和4年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

厚生労働省が発表した「令和4年賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、ベースアップした企業の数は2012年よりも2倍以上になりました。

|

ベースアップの実施率 |

一般職 |

管理職 |

|

2012年 |

12.1% |

29.9% |

|

2022年 |

9.8% |

24.6% |

2021年はコロナウィルスにより、ベースアップを実施した企業は減少気味です。

しかし、2022年は物価の高騰と、アフターコロナによる労働力の需要の高まりが重なり、ベースアップに応じる企業が増加しました。

2024年も人手不足と物価高が続き、企業の賃上げが次々と表明されています。

ベースアップ増加の背景

ベースアップや、定期昇給を含む賃上げを実施する企業が増加している背景には、2022年に連合(日本労働組合総連合会)が、5%の賃上げを春闘で求めたのがきっかけです。大手企業の賃上げに伴い、多くの中小企業も参加しました。

近年では少子高齢化に伴い労働力の減少や、プロフェッショナルな人材の少なさなど、多くの企業が人材不足に悩んでいます。

賃上げを実施することで、他社よりも有利に人材確保できるというメリットがあります。

ベースアップについてのまとめ

ベースアップは、従業員の勤続年数や役職に関係なく、基本給を均一に引き上げる制度です。従業員のモチベーション向上を期待できたり、名目賃金を調整したりという効果があります。

しかし、景気や業績による影響も考慮されるため、ベースアップの実施を前向きに検討しながらも、慎重に判断すると良いでしょう。