組織図の書き方を徹底解説! 見やすい作成手順とメリット、注意点を解説

組織図は、企業の構造や業務・承認フローを可視化し、組織運営を円滑に行うために欠かせないツールです。しかし、「どのように作成すれば良いのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。

本記事では、組織図の基本的な書き方から、種類別の特徴、作成するメリット、そして注意点までを詳しく解説します。初めて組織図を作成する方から、より良い組織図を目指す方まで、幅広くノウハウを紹介するので、ぜひ参考にしてください。

【この記事のポイント】

- 組織図は、企業の構造や指揮命令系統を可視化し、組織運営を円滑にする目的で作成される。

- 作成時は、記載する情報を必要最低限に絞り、部署や役職ごとの色や線のルールを統一することが重要である。

- 組織図には階層型や事業部制などの種類があり、自社の体制に合わせて最適な形式を選択する必要がある。

組織図の書き方・5つのステップ

効果的な組織図は、適切なステップを踏んで作成する必要があります。

組織図を作成するステップは、以下のとおりです。

- 作成目的を明確にする

- 部署や役職などの必要な情報を集める

- 自社の体制に合った組織図の種類を選ぶ

- ツールを使って、組織図の骨子を作成する

ここでは、上記のステップを順を追って解説していきます。

STEP1:作成目的を明確にする

まず、社内共有用か社外公開用かなど、誰に何を伝えたいのかという目的を定めましょう。目的が明確になることで、組織図に記載すべき情報の範囲や内容が決まってきます。

この際、承認フローの可視化や業務連携の円滑化といった、具体的な目的を設定することが重要です。例えば、新入社員向けであれば部署間の関係性を重視し、投資家向けであればガバナンス体制を強調するなど、目的に応じた構成を考えます。

STEP2:部署や役職などの必要な情報を集める

次に、全部門の正式名称、各部署の責任者と所属する従業員の氏名リストを正確に収集します。各従業員の役職や、場合によっては顔写真や内線番号といった情報も洗い出してください。

情報収集は担当者1人に任せず、各部署に協力を依頼すると効率的で、より正しい情報が集まります。人事部門のデータベースを活用しつつ、最新の組織変更が反映されているか確認してみましょう。

STEP3:自社の体制に合った組織図の種類を選ぶ

次に、自社の承認フローや事業の特性を考慮し、最も適した組織図の形式を選択します。一般的な階層型、事業部制、マトリックス型など、各形式の特徴を理解しておくことが重要です。

この際、今後の事業拡大や組織変更の可能性も視野に入れ、柔軟に対応できる形式を選ぶと良いでしょう。小規模企業では階層型が、多角化企業では事業部制が適している場合が多いです。

STEP4:ツールを使って、組織図の骨子を作成する

Excelや専用ツールを使い、収集した情報を基に部署や従業員を配置していきます。まずは最上位の役職者や部門から配置し、そこから下位の組織へと展開していくと、作成がスムーズです。

この段階では、デザインよりも情報の正確な配置と関係性の明示を最優先します。ボックスの配置や線の接続において、上下関係や横の連携が正しく表現されているかチェックしましょう。

STEP5:全体のレイアウトを調整し、更新ルールを定める

ボックスの大きさや間隔、線の種類や色などを統一し、誰が見ても分かりやすいデザインに整えます。完成した組織図は、関係部署にレビューを依頼し、間違いや分かりにくい点がないか確認しましょう。

この際、人事異動に備え、「人事部が月次で更新する」など、具体的な運用ルールを事前に決めることが大切です。また、統一感のあるデザインは、プロフェッショナルな印象を与えるだけでなく、情報の理解のしやすさにも直結します。

組織図の種類と書き方のポイント

ここまで、組織図の基本的な書き方を紹介しました。では、組織図にはどのような種類があるのでしょうか。

組織図の主な種類は、以下のとおりです。

- 【基本形】階層型組織図

- 【事業部ごと】事業部制組織図

- 【複合型】マトリックス型組織図で職能と事業の関連性を示す

ここでは、上記の組織図の種類と、それぞれの書き方のポイントを詳しく解説します。

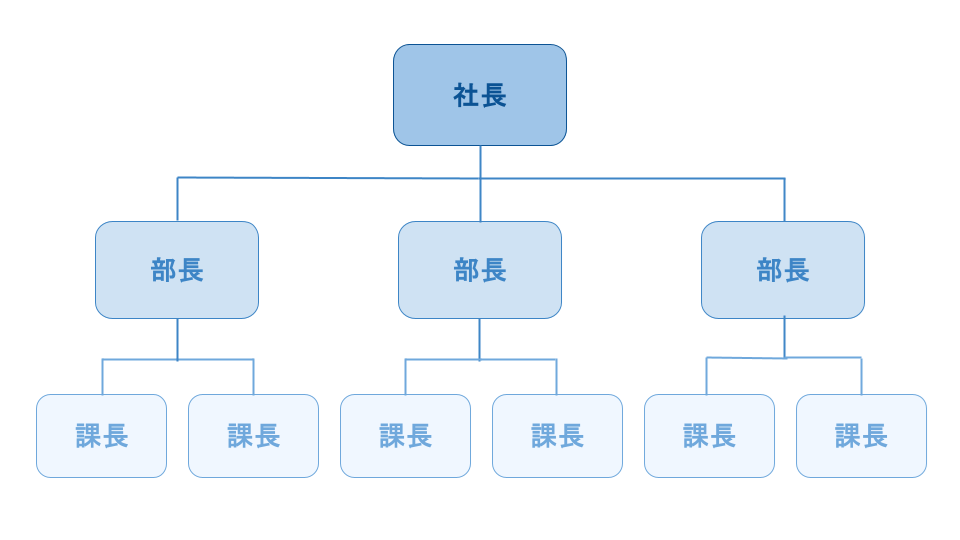

【基本形】階層型組織図

階層型組織図は、社長を頂点とし、部、課と続くピラミッド構造が特徴です。誰が誰に報告するのかが一目瞭然なため、命令系統が明確になります。各部署の役割と責任の所在が明らかなことから、多くの企業で採用されている形式です。

作成する際は、上から下へボックスを線で結び、役職の序列やレポートラインを分かりやすく表現しましょう。この際、ボックスの大きさや間隔、線の種類や色などを統一すれば、誰にでも伝わるデザインに仕上がります。

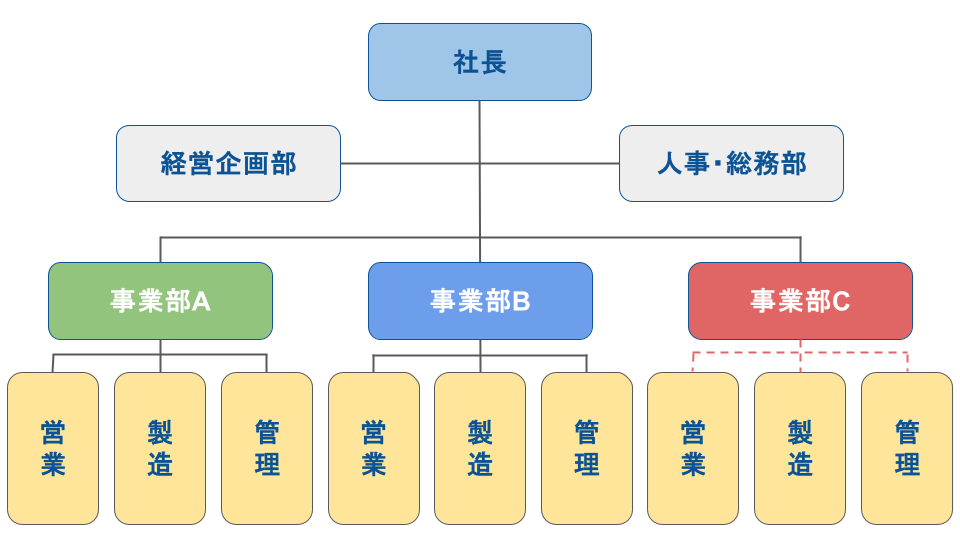

【事業部ごと】事業部制組織図

事業部制組織図は、事業や製品、エリアごとに部門を分け、その部門内に必要な職能を配置する形式です。各事業部が独立して意思決定を行うため、市場の変化に迅速に対応できるメリットがあります。事業部長を各部門のトップに置き、その下に各機能を配置する形で作成するのが一般的です。

作成の際は、各事業部が横並びになるよう配置し、その下に営業・製造・管理などの機能部門を配置します。事業部間の連携を示す場合は、点線や異なる色の線を使って表現すると、より分かりやすくなるでしょう。

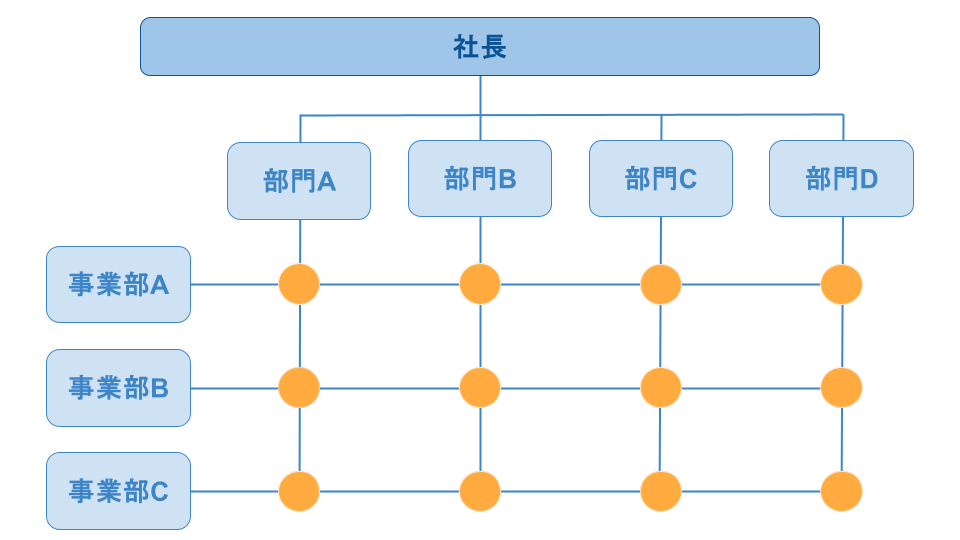

【複合型】マトリックス型組織図で職能と事業の関連性を示す

マトリックス型組織図では、従業員が職能別組織と事業別組織など、複数の系統に同時に所属する形態を図示します。この形式の大きな利点は、専門知識の共有とプロジェクトの迅速な推進を両立できる点です。しかし、複数の上司がいるため、命令系統が複雑になるというデメリットもあります。

作成時は、縦軸に事業、横軸に職能などを設定し、従業員がどこに属するかを格子状に表現します。プロジェクトごとの人員配置が一目で分かるため、リソース管理に適している形式といえるでしょう。ただし、複雑な構造のため、色分けや凡例を活用し、視覚的に理解しやすい工夫が必要となります。

組織図を作成するメリット

組織図の作成は、単なる形式的な作業ではありません。企業運営において多くのメリットをもたらします。

組織図を作成するメリットは、以下のとおりです。

- 組織の全体像をひと目で把握できる

- 部署の役割や責任の範囲が明確になる

- ガバナンス体制を示し、社外からの信頼を得られる

ここでは、上記のメリットについて詳しく解説します。

組織の全体像をひと目で把握できる

組織図により、部署間の関係性やレポートラインが可視化され、従業員が自社の構造を直感的に理解できます。そのため、新入社員や中途採用者が、会社の仕組みや関係者を早期に把握するのに役立つでしょう。

また、経営層は組織全体を俯瞰することで、人員配置の偏りや部門間の連携課題を簡単に見つけられます。特に、組織が拡大している企業では、全体像の把握が困難になりがちです。

しかし、組織図があれば課題をすぐに見つけられ、素早い対応が可能になります。

部署の役割や責任の範囲が明確になる

各部署や個人の役割が明示されると、従業員は自身の業務責任を正しく認識できます。これにより、業務上の判断や承認プロセスがスムーズになり、迅速な意思決定につながるでしょう。

責任の所在がはっきりするため、問題発生時の対応や業務分担の調整も容易です。部門間の境界線が明確になることで、業務の重複や抜け漏れも防げます。

ガバナンス体制を示し、社外からの信頼を得られる

監査役や内部監査室などを明記すれば、健全な経営体制を外部にアピールすることが可能です。取引先や金融機関、株主に対して、企業の透明性や信頼性を示す資料となるでしょう。

さらに、採用活動において、求職者に組織の安定性や明確なキャリアパスを提示する効果も期待できます。特に、上場企業や大規模な取引を行う企業では、組織図は信頼獲得のための重要なツールです。

組織図作成ツールの選び方

効率的で質の高い組織図を作成するには、組織図作成ツールの活用がおすすめです。市場にはさまざまな組織図作成ツールが存在し、それぞれに特徴があります。

組織図作成ツールを選ぶ際に重視すべきポイントは、以下のとおりです。

- テンプレートの豊富さで選ぶ

- 直感的な操作が可能かで選ぶ

- 共同編集や共有機能の有無で選ぶ

ここでは、上記のポイントについて詳しく解説します。

テンプレートの豊富さで選ぶ

自社の組織形態に合ったテンプレートが用意されているかを、確認しましょう。テンプレートが充実していると、作成時間を大幅に短縮できるだけでなく、見栄えの良い組織図を手軽に作成可能です。

また、階層型やマトリックス型など、複数の組織図形式に対応したテンプレートがあるかどうかも重要なポイントです。業界特有の組織構造に対応したテンプレートがあれば、より実用的な組織図が作れます。

直感的な操作が可能かで選ぶ

ドラッグ&ドロップで簡単に追加・編集できるなど、専門知識がなくても扱えるツールが望ましいです。操作方法が複雑だと、作成に時間がかかり、担当者の負担が増えてしまいます。そのため、導入前に試用し、操作性を確認することをおすすめします。

誰でも簡単に扱えるツールであれば、異動や退職時の引き継ぎもスムーズに進められるでしょう。また、分かりやすいインターフェースであれば、日常的な更新作業も容易になります。

共同編集や共有機能の有無で選ぶ

複数人で同時に編集する機能があれば、各部署で分担して作成でき、作業効率が向上します。URLで簡単に共有したり、閲覧権限を設定したりする機能は、セキュリティレベルを保ちながら、効率的に情報管理を行ううえで重要です。

クラウド型ツールなら場所を問わず最新版にアクセス可能で、更新履歴も自動保存されます。リアルタイムで共同作業が行えれば、組織図の作成や更新も停滞しにくいです。

組織図を書くときの注意点

ここまで、組織図の書き方を紹介してきました。最後に、分かりやすい組織図を書くには、いくつかの注意点を押さえておかなければいけません。

組織図を書く時の注意点は、以下のとおりです。

- 記載する情報は必要最低限に絞る

- 部署や役職ごとに、色や線のルールを統一する

- 誰が、いつ更新するのかを明確にしておく

ここでは、上記の注意点を解説します。

記載する情報は必要最低限に絞る

組織図は構造を分かりやすく示すのが目的であり、情報を詰め込みすぎると、逆に見にくくなります。記載するのは部署名、役職、氏名を基本とし、電話番号などの詳細は別リストで管理しましょう。

社外公開用では氏名を省略するなど、公開範囲や目的に応じて、どこまで情報を細かく記載するかを調整してください。情報過多になると、本来伝えたい組織構造が埋もれてしまい、組織図の価値が低下してしまうため、気を付けましょう。

部署や役職ごとに、色や線のルールを統一する

同じ階層の部署は同じ色で統一するなど、デザインのルールを設けると、組織の構造を直感的に理解できます。例えば、実線は承認フロー、点線は協力関係といったように、線の種類で関係性を区別すると、情報がより明確に伝わるでしょう。

多くの色や複雑なルールを使いすぎず、シンプルで一貫性のあるデザインを心がけてください。色覚多様性にも配慮し、色だけでなく、形状や線種でも見分けられるようにすることが望ましいです。

誰が、いつ更新するのかを明確にしておく

組織図は一度作って終わりではなく、人事異動などの変更に合わせて定期的な更新が必要です。更新の責任部署(主に人事部)と担当者を決め、更新漏れが発生しない体制を構築しましょう。

この際、「毎月第一営業日」や「人事異動の発表後3日以内」など、具体的な更新期限を定めておきます。更新履歴を記録し、いつ、誰が、どのような変更を行ったかを追跡できるようにすることも大切です。

組織図の書き方をマスターして、円滑な組織運営を実現しよう!

組織図の作成では、まず目的を明確にし、氏名や役職といった情報収集を行います。そのうえで、自社の体制に合った形式で作成しつつ、更新ルールも忘れず設定しましょう。

主流の組織図は、階層型、事業部制、マトリックス型の3つです。こういった形式のなかから、自社に最適な形式を選ぶと、組織の全体像が把握しやすくなります。

作成時は必要最低限の情報に絞り、デザインのルールを統一し、定期的な更新を行うことが大切です。本記事の内容を参考に、自社の体制や目的に沿った組織図を作成してみてください。