【2025年最新】全建統一様式の書き方を完全ガイド! 初心者でも分かる書類作成術

全建統一様式の使用は、業界全体の書類作成業務を効率化し、生産性を向上させるのに効果的です。書類の標準化によって、元請・下請間のやり取りを円滑にし、確認や管理の手間を省けます。下請業者は提出先ごとに異なる書式に対応する時間を減らせ、本来の作業に集中できるでしょう。

本記事では、全建統一様式の書き方や使用メリット、書き方の注意点を詳しく解説します。全建統一様式での書類作成が必要になった方は、ぜひ参考にしてください。

【この記事のポイント】

- 全建統一様式は施工体制台帳等の安全書類を標準化し、法令遵守と業務効率化に資する様式群である。

- 作業員名簿や再下請負通知書などの主要書類は、社会保険の加入状況を含め、正確な情報を記載し、提出する必要がある。

- 書類作成は最新の改訂版を確認し、クラウドサービス活用で効率化を図りつつ、記入漏れなどのミスを防ぐことが重要である。

全建統一様式の書き方の基本ステップ

全建統一様式を正しく作成するには、事前準備から最終確認まで、順序立てて作業を進める必要があります。ここでは、書類作成の基本的な流れを、以下の4つのステップに分けて解説していきます。

- 最新の様式と必要情報を準備する

- 会社情報や現場情報を正確に記入する

- 各書類の固有項目を漏れなく埋める

- 押印と最終確認を徹底する

最新の様式と必要情報を準備する

書類作成を始める前に、必ず最新版の様式を手に入れましょう。テンプレートは、一部の民間サイトでExcel形式のものが提供されています。地域の建設業協会でもテンプレートを提供している場合があるので、問い合わせてみるとよいでしょう。

全国建設業協会のウェブサイトでは、テンプレートの無料配布はされていませんが、記載例・解説の書籍が購入可能となっています。 また、会社の基本情報、現場名、工事内容、作業員の個人情報など、書類作成に必要な情報をあらかじめ集めておくと、記入作業がスムーズに進みます。

会社情報や現場情報を正確に記入する

会社名や住所、事業者ID、現場の名称や工事IDは、契約書と完全に一致させて記入してください。特に、再下請負通知書などでは、自社だけでなく、上位の注文者の情報も正確に記載しなければなりません。

些細な記入ミスが手戻りの原因となるため、複数人でのダブルチェックが望ましいです。正確な情報記入は、書類の信頼性を高め、元請会社との円滑なコミュニケーションにつながるでしょう。

各書類の固有項目を漏れなく埋める

各様式には特有の項目があるため、記入例を参考にしながら、一つずつ確認することが重要です。空欄のまま提出すると、再提出を求められる可能性が高くなってしまうため、書き漏らしがないように気を付けましょう。

例えば、作業員名簿では、社会保険の加入状況や健康診断日など、個別の情報を正確に記入します。持込機械届では、機械の名称や型式、定期自主検査の実施日を必ず記載してください。

押印と最終確認を徹底する

書類の作成後は、指定された箇所に会社印や担当者印を漏れなく、鮮明に押印します。特に、代表者印や安全衛生責任者印など、押印する印鑑の種類を間違えないよう注意しましょう。

提出前に全ての記入項目と添付書類を再確認し、完全な状態で提出するよう心がけてください。押印の位置がずれていたり、印影が不鮮明だったりすると、再押印を求められることがあります。

【書類別】主要な全建統一様式の書き方

全建統一様式には多数の書類が存在しますが、特に使用頻度の高い書類の書き方を押さえておくことが大切です。以下は、多くの建設現場で使われている基本的な書類です。

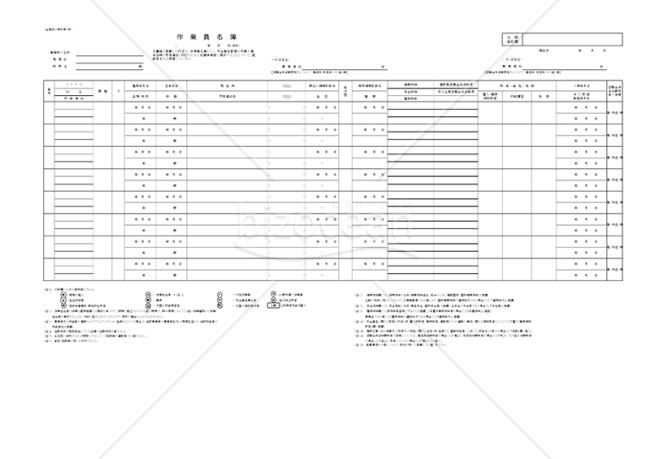

- 作業員名簿(様式第5号)の書き方

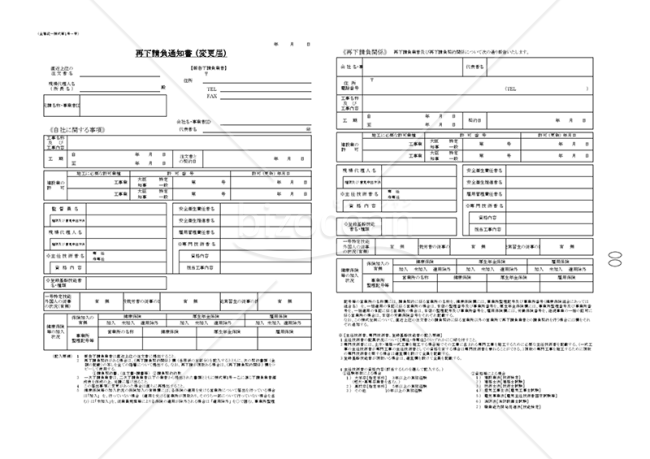

- 再下請負通知書(様式第1号-甲)の書き方

- 工事・通勤用車両届(様式第8号)の書き方

- 持込機械届(様式第7号)の書き方

ここでは、上記の書類の書き方を詳しく見ていきましょう。

作業員名簿(様式第5号)の書き方

作業員の氏名や職種に加え、社会保険の加入状況と健康診断の受診日を正確に記入します。保有している資格や特別教育の修了証の番号を記載し、その写しの添付が必要です。

緊急連絡先は、万が一の労災発生時に不可欠な情報であるため、必ず本人に確認して記載してください。作業員の顔写真を貼付する欄もあるため、事前に準備しておくとスムーズに進められます。

再下請負通知書(様式第1号-甲)の書き方

自社の情報だけでなく、注文者と元請、一次以下のすべての下請負人の情報を記載します。工事名称や工期、契約金額など、下請負契約の内容を契約書どおりに間違いがないよう記入しましょう。

この書類は、下請負契約の適正化を図るための重要なものであり、慎重な作成が求められます。建設業許可番号や社会保険の加入状況も、各社分を漏れなく記載しなければなりません。

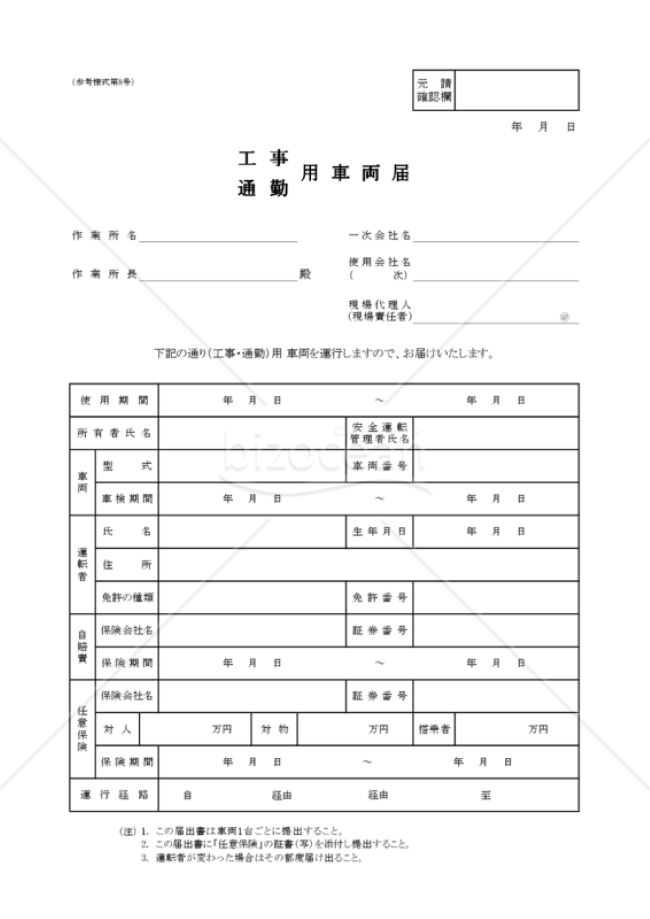

工事・通勤用車両届(様式第8号)の書き方

現場に入場する全ての車両について、車種やナンバー、運転者氏名を漏れなく記入します。任意保険の会社名や証券番号を記入し、有効な保険に加入していることを証明します。

複数台の車両を届け出る場合は、別紙として一覧表を作成し、添付すると管理がしやすいでしょう。車検証の有効期限も記載する必要があるため、事前に確認しておくことが大切です。

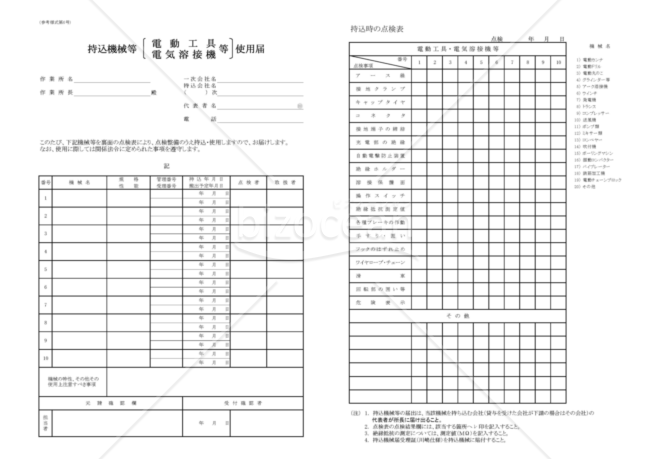

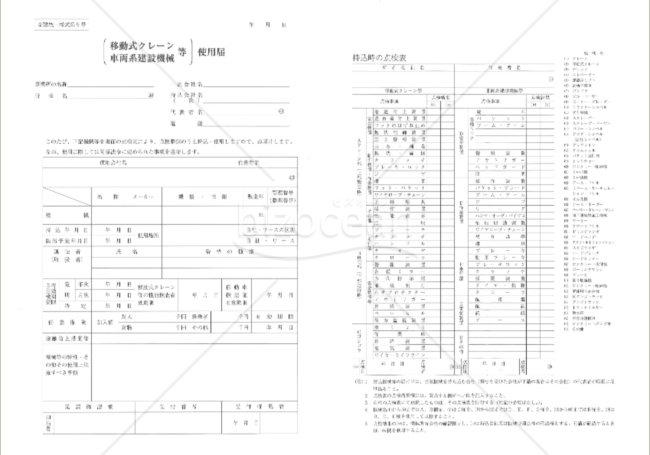

持込機械届(様式第6号/第9号)の書き方

クレーンや電動工具など、現場に持ち込む全ての機械の名称、型式、製造番号を記載します。労働安全衛生法で定められた、定期自主検査の実施年月日と実施者名を必ず記入してください。

加えて、機械の操作に必要な資格を持つ運転者名を明記し、資格者証の写しを添付することが求められます。検査記録表や点検表なども、求められた場合はすぐに提出できるよう準備しておきましょう。

全建統一様式を使うメリット

全建統一様式の導入により、以下のメリットを得られます。

- 書類作成にかかる時間を短縮できる

- 元請会社とのやり取りを円滑に進められる

- 書類の不備による差し戻しを減らせる

ここでは、上記のメリットについて詳しく見ていきましょう。

書類作成にかかる時間を短縮できる

標準化されたフォーマットを使うことで、毎回ゼロから書類を作成する手間を省けます。一度会社の基本情報などを入力したテンプレートを作成・保存しておくと、次からはそれを流用でき、効率的です。

書類作成ソフトを利用すれば、複数の様式で共通する情報が自動で入力されるので、さらに時短が可能となります。定型的な作業を効率化することで、より重要な業務に時間を割けるでしょう。

元請会社とのやり取りを円滑に進められる

統一された書式での提出により、元請会社は書類が確認しやすくなり、スムーズな受理につながります。元請が求める情報が網羅されているため、追加の資料提出を求められることが少なくなるでしょう。

その結果、提出書類に関する問い合わせや確認の回数が減り、コミュニケーションコストを削減できます。統一様式は業界標準として広く認知されているため、初めて取引する元請会社でも対応しやすいのが利点です。

書類の不備による差し戻しを減らせる

記入項目が明確なため、記載漏れや記入ミスといったケアレスミスを未然に防げます。多くの建設会社で使われている実績のある様式なので、安心して利用でき、不備が発生しにくいです。

差し戻しが減れば、再作成の手間や時間のロスがなくなり、本来の業務に集中して取り組めます。記入例や解説書も充実しているため、初めて作成する書類でも迷うことが少ないでしょう。

全建統一様式の書き方に関する注意点

全建統一様式を正しく活用するためには、書き方の注意点を理解しておかなければなりません。記入の際は、以下のポイントを意識しましょう。

- 必ず最新版の様式を使用する

- 押印漏れや記載ミスをなくす

- 誰が読んでも分かる言葉で記入する

ここでは、上記の注意すべきポイントについて詳しく説明していきます。

必ず最新版の様式を使用する

法改正などにより様式が改訂されることがあるため、必ず公式サイトで最新版を入手してから使用しましょう。古い様式で提出すると、再提出を求められる可能性があり、二度手間になってしまいます。

書類作成ソフトを利用している場合も、ソフトが最新版にアップデートされているか確認が必要です。年度が変わるタイミングや、法改正があった際は、特に気を付けなければなりません。

押印漏れや記載ミスをなくす

提出前には、指定された全ての箇所に正しい印鑑が押されているか、必ずチェックしましょう。特に、会社印、代表者印、現場代理人印、安全衛生責任者印の使い分けを間違えないよう、注意してください。

数字の桁間違いや日付の記入ミスは頻発するため、声に出して読み上げるなどの確認が有効です。チェックリストを作成し、項目ごとに確認する習慣を身につけるとよいでしょう。

誰が読んでも分かる言葉で記入する

職種や機械の名称などは、社内でのみ通用する略称や通称を使わず、正式名称で記入します。元請会社の担当者や関係行政機関の職員など、誰が見ても内容を正確に理解できるよう配慮しましょう。

不明瞭な記載は問い合わせの原因となり、かえって業務を煩雑にするため避けるべきです。専門用語を使用する場合も、一般的に認知されているものに限定する必要があります。

正しい全建統一様式の書き方を理解して、安全書類の作成を効率化しよう

全建統一様式は、建設業界の書類作成を標準化し、業務効率を大幅に向上させる重要なツールです。最新版の様式を使用し、基本情報から固有項目まで正確に記入すれば、手戻りのない書類作成が可能になります。

作業員名簿や再下請負通知書など、主要な書類の書き方を習得することで、現場での安全管理と施工体制の透明化に貢献できるでしょう。

押印漏れや記載ミスに注意し、誰が読んでも分かりやすい明確な記載を心がけることが、円滑な元請・下請間のコミュニケーションにつながります。本記事の全建統一様式の書き方や書き進める手順を参考に、安全書類の作成効率化を目指しましょう。