[契約書の書き方]第13回 業務委託契約書〔請負型③〕

![[契約書の書き方]第13回 業務委託契約書〔請負型③〕](https://journal.bizocean.jp/assets_c/2021/11/kigyo-houmu-photo58-thumb-660x426-1053.jpeg)

今回は、請負型の業務委託契約書に関する解説の最終回です。

所有権及び危険の移転

第10条(所有権及び危険負担)

1 製品の所有権は、第8条の受入検査により合格した時に、乙から甲に移転する。

2 第8条の受入検査の合格時以後に、製品が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷の責任は甲が負担する。

本条は、製品の所有権の移転時期と危険負担について定めるものです。

所有権の移転時期については、8条1項において受入検査に合格したもののみを甲が受領すると定めたことを受け、受入検査の合格時としています。他のオプションとしては、製品の納入時(第7条)、代金支払時(第4条)とすることなどが考えられます。

危険の移転時期については、所有権の移転とは異なる時期とすることも可能ですが、本規定例では、民法567条1項(この条文は、同法559条により請負契約にも準用されます。)が目的物の引渡時を基準として滅失・損傷についての危険負担を規定していることと、本契約8条1項で受入検査に合格したもののみを甲が受領すると定めたことを踏まえ、受入検査の合格時としました。

製造物責任

第11条(製造物責任)

1 乙は、乙が納入した製品の欠陥により、第三者の生命、身体又は財産に損害が生じたときは、その損害を賠償する責任を負うとともに、これによって甲に生じた損害(当該第三者との間の紛争解決に関わる費用、弁護士費用、製品の回収及び補修に関わる費用を含む。)を賠償する責任を負う。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、乙は前項の責任を負わない。

⑴ 検収時の科学又は技術に関する知見によっては、製品に当該欠陥があることを認識することができなかったことを、乙が証明した場合。

⑵ 製品が甲の製品の部品又は原材料として使用された場合において、当該欠陥が、専ら甲が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、当該欠陥が生じたことにつき乙に過失がないことを、乙が証明した場合。

3 甲及び乙は、製品の欠陥に関し第三者から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、直ちに相手方当事者に対して通知し、相互に協力して当該第三者に対応するものとする。

4 乙は、第1項の責任を担保するため、自己の費用で生産物賠償責任保険に加入する。

本条は、当事者が第三者から製造物責任を追及された場合の規定です。

製品の欠陥によって、その製品以外の物や人に被害が生じた場合、製造物責任法(平成6年法律第85号)により、一般の不法行為責任や債務不履行責任とは異なり、過失や帰責事由を要することなく損害賠償責任が認められます(同法3条)。

本規定例の第1項は、委託者(甲)が受託者(乙)の製造した欠陥のある部品等を組み込んだ完成品を販売した結果、第三者が被害を被ったような場合、その第三者に対する損害賠償責任と、委託者(甲)に生じる費用等の損害賠償責任を、最終的に受託者(乙)に負担させることとしています。規定例では、甲に要した弁護士費用などの諸費用も乙が負担することになっていますが、乙側としては、責任を限定することができるように、例えば、欠陥によって直接生じた損害のみに絞るなどの対応をこの契約段階でしておくことが必要です。

第2項は、製造物責任法4条に即して規定した乙の免責事由です。

第3項は、当事者の一方が第三者から責任追及を受けた場合に、相互に協力して対応することを約する規定です。特に、本規定例では乙が最終的な損害賠償責任を負担しますので、甲が第三者から訴えられたような場合、これを甲が乙に知らせて、乙が自己の責任を軽減するための主張・立証をなし得る機会を提供することが重要です。

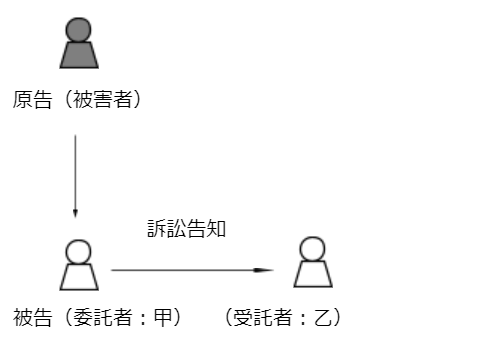

民事訴訟となった場合の被告側の対応策

本規定例第1項で想定されるように、委託者(甲)が第三者に対する損害賠償責任を負い、受託者(乙)が甲から求償権の行使を受けるという場合、その第三者を原告、甲を被告とする訴訟において、甲は乙に対し、訴訟告知(民事訴訟法53条1項)という制度を利用して、この訴訟に参加するように通知することができます。これにより、甲は、乙が補助参加(同法42条)をすれば、訴訟で乙の協力を得ることができるとともに、乙も自己の利益を守るために訴訟行為をすることが可能となります。

知的財産権

第12条(知的財産権)

本業務において、産業財産権、著作権(著作権法27条及び28条に定める権利を含む。)その他の知的財産権が発生する場合、その権利は全て甲に帰属する。この場合において、乙は、甲に当該権利を帰属させるために必要となる手続をとらなければならない。

知的財産権の取扱いについては、本コラム第4回の取引基本契約書④でも取り挙げました。本契約では、委託者である甲が、乙への製造委託により完成した製品を販売することを想定していますので、知的財産権も甲に帰属することを定めています。これに対し、乙に知的財産権を帰属させた上で、製品を販売する甲がこれを利用し得るよう、乙から甲にライセンスの設定を行うことも可能です。

同一・類似品の製造等

第13条(製造及び譲渡の制限)

乙は、甲の書面による事前の承諾がない限り、甲から支給された原材料等の支給品又は甲から受けた技術指導等によって得たノウハウに基づき、自己又は第三者のために、製品と同一又は類似の製品(仕掛品等、完成品でないものを含む。)を製造、譲渡、担保提供、その他一切の処分行為をしてはならない。

本条は、乙が甲からの支給品やノウハウを利用して同一又は類似品を製造して第三者に販売するなどといった不正行為を防止するための規定です。

受託者が委託者から提供された物やノウハウを自由に利用することができるとなると、委託者の利益が害されるリスクが大きいため、こうした制限をかける規定を置くことを検討すべきです。

第14条から第16条までは、秘密保持、反社会的勢力の排除条項、及び解除に関する各規定です。規定例は、本コラム第5回の取引基本契約書⑤で挙げたものと同一です。また、本コラムに掲載のひな型もご参照ください。

債務不履行解除に関する民法改正

1 債務者の帰責事由が不要となったこと

令和2年4月1日より施行された改正民法は、債務不履行解除について、債務の履行を得られない債権者を契約の拘束力から解放する制度と捉え、債務者の責めに帰すべき事由を必要としていません(541条、542条)。

2 債権者に帰責事由がある場合は解除できないこと

上記1の場合とは異なり、債権者に帰責事由がある場合、債権者を契約の拘束力から解放することは信義則及び公平の観点から相当ではないため、解除は認められません(543条)。

3 軽微な債務不履行については解除が禁止されること

これは、本コラム第5回の「軽微な債務不履行による解除」で解説したとおり、判例法理を明文化したものです(541条ただし書)。

4 無催告解除の規定を新設したこと

民法は、相当期間を定めた催告による解除を原則としていますが(541条本文)、催告をしても無意味な場合を念頭に置き、無催告解除をなし得る場合を542条1項に規定しました。

具体的には、次のとおりです。

本契約においても、規定例の16条の場合のほか、この民法542条1項の各号に該当する場合(次の①から⑤)にも、無催告解除が可能です。

① 債務の全部の履行が不能であるとき。

② 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

③ 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

④ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。

⑤ 上記①から④までの場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

契約の余後効

第17条(残存条項)

本契約の終了後においても、第9条(担保責任)、第11条(製造物責任)及び第14条(秘密保持)の各規定は効力を有する。

本条は、本契約が存続期間の満了又は解除等によって終了した後も効力を持ち続ける残存条項について定めるものです。

どの条項を残存させるかについては、具体的な事情を考慮して決めるべきです。本コラムの規定例では、第9条(担保責任)、第11条(製造物責任)、第14条(秘密保持)などを挙げることができます。

契約の存続期間

第18条(有効期間)

本契約の有効期間は、本契約の締結日から1年間とする。ただし、期間満了の2か月前までに、甲又は乙から解約の申し出がない限り、本契約と同一の条件でさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

協議事項

第19条(協議)

本契約若しくは個別契約に定めのない事項又は本契約若しくは個別契約の解釈に疑義が生じたときは、甲及び乙が協議して解決する。

契約期間及び協議に関する規定についても、本コラムで既に何度か解説しました(第5回の「契約の存続期間」及び「協議事項」等参照)。ここでは解説を省略します。

最後に、本契約書の末尾には、他の契約書の場合と同様に、「本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、それぞれ1通を保有する。」というような後文と、契約締結日及び記名押印欄を設けます。

業務委託契約書(請負型)に関する解説は、以上で終了します。

次回からは、雇用契約書の解説を始めます。