[契約書の書き方]第14回 雇用契約書①

![[契約書の書き方]第14回 雇用契約書①](https://journal.bizocean.jp/assets_c/2021/11/kigyo-houmu-photo60-thumb-660x426-1170.jpeg)

第1回から第13回までは、取引基本契約、秘密保持契約、および業務委託契約に関する解説を行ってきました。

これらの契約は、基本的に企業が外部の第三者(取引先)との間で締結するものです。

これに対し今回からは、企業内部の対内的な問題として、労働契約(雇用契約)を取り扱うこととし、雇用契約書について解説していきます。

ここでは、労働者(従業員)を採用し、雇用契約書を作成する際の前提となる法的知識の整理を行います。

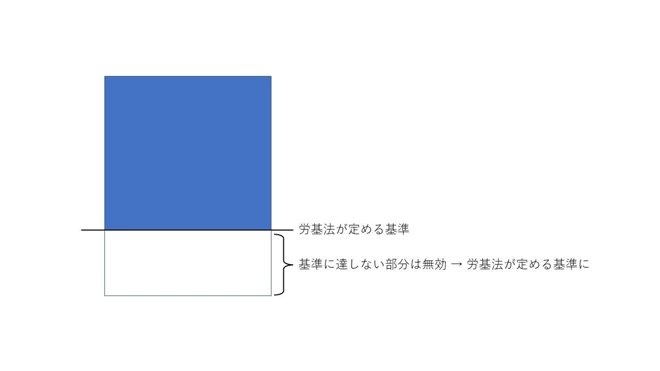

労働基準法と労働契約との関係

労働基準法(以下「労基法」といいます。)は、労働者の労働条件の最低基準を定めています。労基法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は労基法で定める基準が労働契約の内容となります(労基法13条 ※労基法の直律的効力などとよばれます。)。

これから解説していく雇用契約書で一方当事者として登場する「労働者」とは、「事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」(労基法9条)と法律上定義されています。判例・裁判例がいくつもありますが、使用者の指揮命令下で労務を提供し、その対価として報酬を支払われるという関係があるかどうかが重要となります。例えば、使用者の業務指示を拒絶する自由があったり、器具や経費等を自己負担しており独立の事業者性が高いというような場合には、労働者性が否定される要素となります。

また、労働契約とは、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、合意することであるとされています(労働契約法6条)。法律上、書面によることは要求されておらず、口頭の合意でも足りる諾成契約ですが(民法623条)、合意内容を客観的に明らかにし、契約締結後のトラブルを避けるため、必ず契約書を作成すべきです。

就業規則と労働契約との関係

就業規則は、企業の職場規律や労働条件に関する規則を定めたものです。事業場ごとに計算して、常時10人以上(一つの事業場で10人以上ということ)の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して届け出る義務があります(労基法89条)。

就業規則は、法令や労働協約(労働組合による団体交渉の結果として締結される協定)に反してはなりません(労基法92条1項)。また、労働契約において、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定めると、その部分は無効となり、無効となった部分は就業規則で定める労働条件が労働契約の内容となります(労働契約法12条 ※就業規則の最低基準効)。

労働条件の通知

法律上、以下の事項に関する労働条件については、労働契約の締結に際し、書面を交付して明示しなければならないとされています(労基法15条1項4項、労基法施行規則5条1項)。

① 労働契約の期間に関する事項

② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

③ 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

④ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇等に関する事項

⑤ 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項

⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

労働者が希望した場合には、FAXや電子メール等により明示することも可能です(労基法施行規則5条4項ただし書)。

また、事業主は、短時間・有期雇用労働者に対しては、上記①から⑥までに加えて、以下の事項についても、文書の交付等により明示しなければならないとされています(パートタイム・有期雇用労働法6条1項、同法施行規則2条1項)。

ⅰ 昇給の有無

ⅱ 退職手当の有無

ⅲ 賞与の有無

ⅳ 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

これらを踏まえた労働条件通知書の様式が、厚生労働省のウェブサイトで公開されています。

では、使用者として、このような労働条件通知書を作成して労働者に交付すれば十分かというと、そうではありません。

労働条件通知書は、使用者が労働者に一方的に通知するという形式をとっていますので、その内容がそのまま労働契約の内容とみなされるわけではありません。通知が義務付けられていない事項も含め、一定の労働条件を定めて、それが労働契約(雇用契約)として合意された事実を証明するためには、使用者と労働者の双方が署名押印した契約書を作成しておく必要があります。

採用時の調査・情報収集における留意点

企業が労働者を採用するにあたっては、エントリーシートの提出や、面接時の質問等を通じて、労働者の個人情報に属する事項を含め、様々な情報を収集することになります。それらのうち、個人情報保護法の適用対象となる「個人情報」(同法2条1項)を取得する場合、あらかじめその利用目的を公表するか、取得後速やかに、その利用目的を本人に通知し又は公表しなければならないとされています(同法18条1項)。

また、個人情報のうち、病歴、犯罪歴、心身の機能障害など「要配慮個人情報」(同法2条3項、個人情報保護令2条)に該当する情報については、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで取得することが禁じられています(同法17条2項)。

一方、企業には、労働者の採用の自由(契約締結の自由)が認められており、これが労働者の個人情報保護やプライバシー等の人格的利益の保護と衝突する場合があります。

判例(最判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁〔三菱樹脂事件〕)は、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想・信条を調査することやこれに関連する事項について申告を求めることも、法律に別段の定めがない限りは許されるとしています。

しかし、これは、最高裁判例ではありますが、まだ個人情報保護法が存在しなかった、現代とは大きく異なる社会状況を前提とした判断です。

現代社会においては、特に、業務に影響することがないと思われる健康情報の取得には細心の注意を払う必要があります。裁判例として、応募者がHIV感染の事実を告知しなかったことを理由とする会社の採用内定取消しを違法と判示したもの(札幌地判令和元年9月17日労働判例1214号18頁)や、応募者の同意を得ないでB型肝炎ウイルス感染を判定する検査を受けさせたことがプライバシー権侵害として違法と判示したもの(東京地判平成15年6月20日労働判例854号5頁)などが出ています。

内定取消し、試用期間満了時の本採用拒否

企業が従業員の採用を決め、内定通知を出すと、現実に労務提供が開始される前でも、「採用内定」が成立します。これにより、入社までに従業員の適格性を欠くことが判明した場合等には企業が解約することができる権利を留保した、就労の始期付きの労働契約が成立すると解されています。

そのため、内定取消しには、解雇権濫用法理と同様の制約がかかることとなります。すなわち、単に内定通知書や就業規則に記載された内定取消事由があるかどうかが問題となるのではなく、内定取消しが「解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができる場合」に当たるかどうかが問題となります(最判昭和54年7月20日民集33巻5号582頁〔大日本印刷事件〕)。

また、入社後、本採用までの試用期間についても、従業員の適格性を欠くことが判明した場合の解約権を留保した労働契約が成立していると解されています。

そのため、留保解約権の行使(本採用拒否)は、解雇として取り扱われます。上記の内定取消しと同様に、「解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認されうる場合」にのみ本採用拒否が許されます(前記三菱樹脂事件判決)。

また、本採用拒否に際しては、原則として、試用期間満了の30日以上前に解雇予告をするか、30日分の解雇予告手当を支払う必要があります(労基法20条1項)。

次回からは、具体的な契約条項に関する解説をします。