[契約書の書き方]第16回 雇用契約書③

![[契約書の書き方]第16回 雇用契約書③](https://journal.bizocean.jp/assets_c/2021/12/kigyo-houmu-photo67-thumb-660x426-1476.jpeg)

今回は、労働時間に関する規定とこれに関連する労働法上の各種制度などについて、解説を行います。

労働時間

第4条(労働時間)

1 始業時刻9時00分、終業時刻18時00分、休憩時間60分とし、1日の所定

労働時間を8時間とする。ただし、甲は、業務の都合により、乙に対し、所定労

働時間外又は休日に労働を命じることがある。

2 休日は、土曜日、日曜日(法定休日)、祝日、その他会社が指定する日とする。

3 休暇は、法定どおりとし、詳細は就業規則に定める。

始業時刻と終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇について、それぞれ規定します(労働条件の通知事項と同じ〔労基法15条1項4項、労基法施行規則5条1項〕)。

労働時間は、原則として、1日について8時間まで、1週間について40時間までと定められています(法定労働時間、労基法32条)。この法定労働時間を超えて働かせた場合、次回解説する割増賃金の支払いが必要となります。

休日は、労働義務がない日であり、少なくとも週に1回又は4週間に4日与える必要があります(法定休日、労基法35条)。この法定休日に労働させる場合にも、割増賃金(休日割増)の支払いが必要となります。例えば、週休2日で土日を休日とする場合、割増賃金の算定をめぐるトラブルが生じないよう、法定休日として取り扱う週1回の休日はどちらなのかを明確にしておくべきです。上記規定例では、日曜日を法定休日としています。

休憩時間は、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上与える必要があります(労基法34条1項)。

前述の「休日」(上記規定例2項)と「休暇」(同3項)は異なりますので、注意が必要です。

休暇は、本来は労働日であって労働義務がある日について、労働義務を免除するものであり、割増賃金の計算上、所定労働時間に含まれます。

休暇には、以下のような法定休暇があります。上記規定例3項では、「法定どおり」すなわち法定休暇のとおりであることを確認し、具体的な事項は就業規則で定めることとしています。

法定休暇

1 年次有給休暇(いわゆる有休)

入社後6か月間継続して勤務し、8割以上出勤した労働者に対しては、10日以上の有休を与える必要があり、その後も8割以上出勤した場合には下記のとおり有休を付与しなければなりません(労基法39条1項2項)。

※ 有休付与日数

2 育児・介護休業(育児介護休業法〔平成3年法律第76号〕に基づく休暇)

育児休業は、原則として、子が1歳になるまでの期間、取得できます。父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月になるまで取得できます。

1歳の時点で保育所に入所できないなどの特別の事情がある場合には、最長2歳まで、育児休業を取得することができます。

介護休業は、要介護状態の家族1人について、通算93日の範囲内で取得することができ、3回まで分割して取得することが可能です。

3 産前産後休業

産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の女性が休業を請求した場合、就業させてはならないとされています(労基法65条1項)。

また、産後8週間を経過しない女性には、請求がなくても原則として就業させてはいけません(同条2項本文)。

4 子の看護休暇

これも育児介護休業法に基づく休暇です。

小学校就学の始期に達する前の子を養育する労働者は、年間5日(小学校就学前の子が2人以上の場合は10日)を限度として、病気になった子の世話や予防接種を受けさせるなどのために、看護休暇を申し出て取得することができます。

5 介護休暇

これも育児介護休業法に基づく休暇です。

要介護状態の家族を持つ労働者は、年間5日(対象者が2人以上の場合は10日)を限度として、その家族の世話をするために介護休暇を申し出て取得することができます。

6 生理休暇

生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、生理日に就業させてはいけません(労基法68条)。

各種の労働時間法制

上記規定例は、一般的な労働時間制度を採用した場合の例ですが、業務の実態に合うよう、労働基準法が定める各種の特例を採用することも可能です。

1 変形労働時間制(労基法32条の2、32条の4、32条の5)

変形労働時間制は、時期によって業務の繁閑の差がある場合などに、1日8時間、1週間40時間という法定労働時間を超えても、一定期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間以内となっていれば許されるという、平均計算を可能にする制度です。

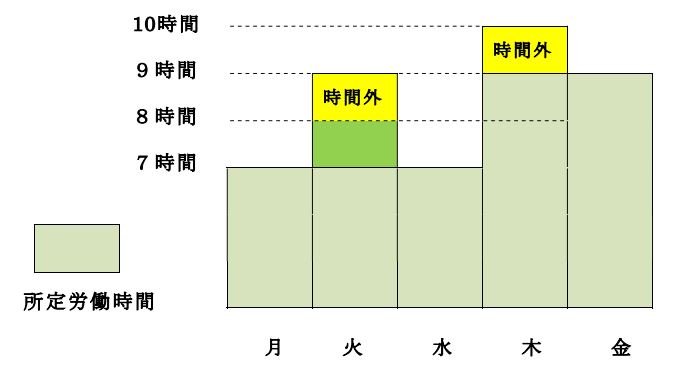

下図のように、ある週の所定労働時間を39時間とし、所定労働時間が法定労働時間を超える9時間と定められた木曜日に、労働者が10時間労働した場合、時間外労働として割増賃金が発生するのは、9時間を超える1時間分となります。

また、所定労働時間が法定労働時間以下である7時間と定められた火曜日に、労働者が9時間労働した場合でも、時間外労働として割増賃金が発生するのは、法定労働時間を超えた1時間分のみであることは、通常の場合と変わりません。

例えば、月末が繁忙期となる業種の場合、1か月単位の変形労働時間制を採用して、所定労働時間を月の中旬までは短くし、下旬と月末に長くすることが考えられます。1か月単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定を締結して労働基準監督署に届け出るか就業規則等によって、対象労働者の範囲、変形期間と起算日、労働日及び労働日ごとの労働時間、労使協定を定める場合はその有効期間を、それぞれ定める必要があります。

2 フレックスタイム制(同法32条の3)

フレックスタイム制は、1か月など一定期間を清算期間とし(清算期間の上限は3か月)、その範囲内で、労働者が始業時刻と終業時刻を自分で決定することができる制度です。1日のうちで必ず働かなければならない時間であるコアタイムを定めることも可能ですが、必須ではありません。

フレックスタイム制を採用する場合には、就業規則等によって、始業時刻と終業時刻を労働者の決定に委ねることを規定し、労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、コアタイム(設ける場合)、フレキシブルタイム(設ける場合)を定めることが必要です。また、清算期間が1か月を超える場合は、労使協定を労働基準監督署に届け出る必要があります。

3 事業場外労働のみなし労働時間制(同法38条の2)

これは、従業員が外回りの営業等のため、主に事業場外で仕事をする場合に、会社が労働時間を管理することが困難となることから、従業員が事業場外で働いている時間も、その業務に通常必要とされる時間は労働したものとみなす制度です。

みなし労働時間制を適用するためには、「労働時間を算定し難いとき」という要件をみたす必要があるのですが、現代社会では、従業員が会社外にいても、スマートフォンやパソコンなどで容易に指揮監督を行い、労働時間の管理も可能になっています。このような事情もあり、それほど利用されていないと思われます。

4 裁量労働のみなし労働時間制(同法38条の3、38条の4)

業務の性質上、業務遂行の方法を労働者の裁量に委ねる必要がある場合、実労働時間にかかわらず一定の時間労働したものとみなすのが、裁量労働のみなし労働時間制です。これには、専門業務型と企画業務型とよばれる類型があります。

専門業務型は、労使協定により、対象業務、みなし労働時間、業務遂行の手段や時間配分につき具体的な指示をしないこと、対象労働者の健康福祉確保や苦情処理措置を講じることなどについて定める必要があります(労基法38条の3)。

本制度を適用し得る厚生労働省令で定められた指定業務には、情報処理システムの分析・設計(SE)、デザイナー、弁護士などがあります。

企画業務型は、対象となる業務が法令上指定されていませんが、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」とされています(労基法38条の4第1項1号)。これを採用するためには、労使委員会というものを組織した上で、5分の4以上の賛成で決議して労働基準監督署に届け出る必要があるなど、要件が厳格となっています。

適用対象としては、大企業の中枢で経営戦略を立てる業務に当たっているような場合が想定されます。

次回は、賃金に関わる規定を中心として、具体的な契約条項に関する解説を続けます。

(第16回・以上)