契約書の書き方 第18回 雇用契約書⑤

今回は、退職および解雇に関する具体的な契約条項などについて、解説を行います。

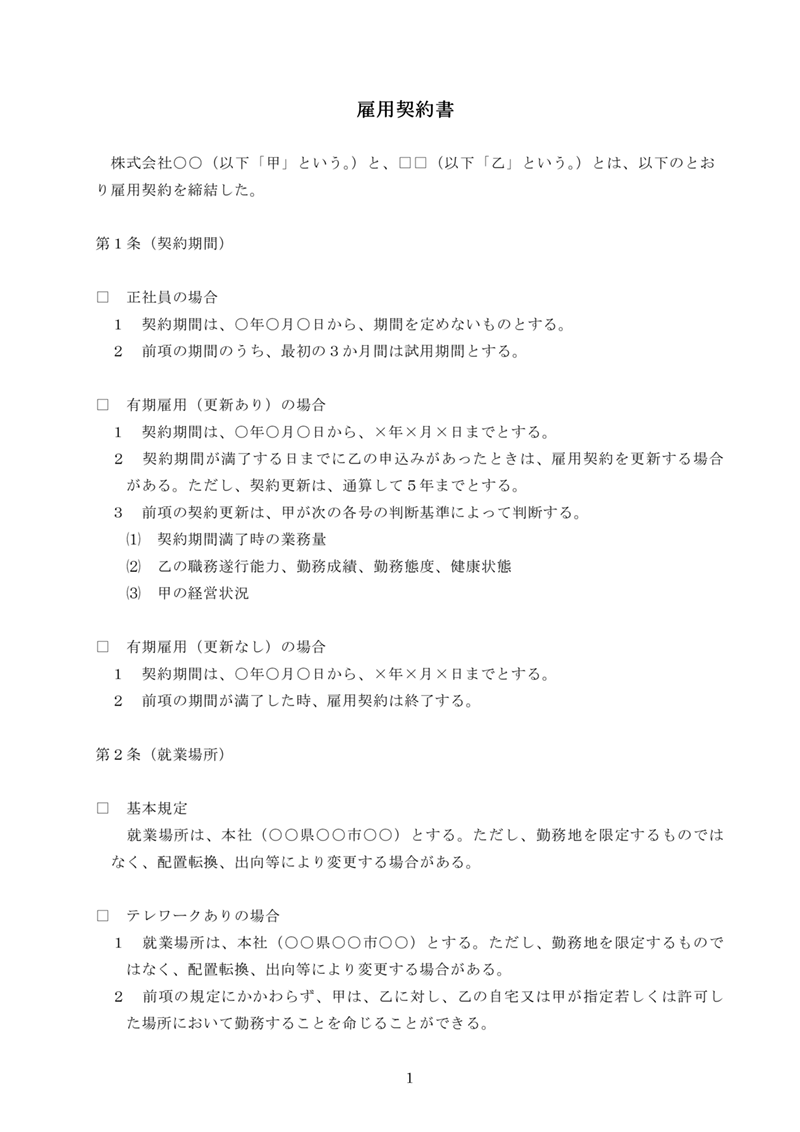

第6条(退職・解雇)

- 1 定年は満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。ただし、乙は、甲の就業規則の定めに従い、満70歳までを限度として、継続雇用制度の適用を受けることができる。

- 2 甲は、乙が甲の就業規則に定める解雇事由に該当するときは、乙を解雇することができる。

- 3 乙が自己都合で退職しようとするときは,退職する30日以上前までに、甲に届け出なければならない。

定年制を採る場合

本規定例では、定年制を採る会社を想定し、第1項において65歳で定年退職となることを規定しています。

定年制を採る場合の注意点としては、

- ⑴ 原則として定年は60歳以上でなければならないこと(高年齢者雇用安定法〔昭和46年法律第68号〕8条)

- ⑵ 65歳未満を定年とする場合、事業者には労働者に対しその定年から65歳までの高年齢者雇用確保措置を採る必要があること(同法9条1項)、具体的には、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止、のいずれかを実施する義務があること

- ⑶ 65歳以上を定年とする場合、2021年4月より施行された同法の改正法10条の2により、事業者には労働者に対し70歳までの就業確保措置(①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、又は③定年の定めの廃止)を実施する努力義務が課せられていること

です。

実際に多くみられるのは、上記②の継続雇用制度として、定年後は1年ごとの有期労働契約とし、65歳まで(又は70歳まで)更新を繰り返すというものです。この場合、定年後の有期労働契約が5年を超えると、労働者には無期雇用への転換申込権(労働契約法18条1項)が発生します。そうすると、会社が定年を定めた意味がないのと等しくなります。そのため、「65歳までを限度として」(※60歳を定年とした場合など)、「70歳までを限度として」(※65歳を定年とした場合など)というように、無期転換が生じないようにする事前措置の検討も必要です。

普通解雇

上記規定例の第2項では、雇用期間中の解雇について規定しています。

解雇には、普通解雇と懲戒解雇があり、普通解雇には、労働者の個別の事由によるものと、使用者(会社側)の経営上の理由による整理解雇があります。

普通解雇については、「解雇の事由」を就業規則に定めることが必要とされています(労基法89条3号)ので、就業規則に具体的な解雇事由を規定するのが一般的です。

厚生労働省が公表している「モデル就業規則(令和3年4月)」には、解雇について以下のとおり就業規則の規定例が紹介されています。

(解雇)

第51条

- 1 労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。

- ① 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき。

- ② 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき。

- ③ 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、労働者が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。)。

- ④ 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。

- ⑤ 試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格であると認められたとき。

- ⑥ 第66条第2項に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。

- ⑦ 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。

- ⑧ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。

日本では、欧米諸国の労働法制にみられるような解雇の自由はなく、労働者保護の観点から、使用者の労働者に対する解雇権は厳しく制限されています。就業規則や雇用契約書に定めた解雇事由に形式的に該当する場合であっても、強行法規である労働契約法16条により、客観的合理的理由がなく社会的相当性が認められない場合には、解雇権濫用として解雇は無効となります(解雇権濫用法理)。

上記のモデル就業規則の51条1項の①から⑤までは、一般的に客観的合理的理由があると考えられる場合を挙げたものですが、重要なことは、具体的なケースにおいて、その労働者に当該解雇事由があると客観的に評価し得るだけの事実があるかということです。

また、社会的相当性の要件にも関わることですが、他の労働者に対する過去の取扱いがどうであったかということや、使用者が解雇を回避するための努力をしたかどうかなどの事情も、裁判実務では重要な考慮要素となる場合があります。

有期労働契約における雇止め法理

本コラムの冒頭に掲げた第6条の規定例は、正社員の場合を想定したものですが、いわゆる契約社員やパートタイム労働者などの有期労働契約の場合には、労働契約法19条による雇止めの規制が適用され得ることに注意が必要です。

これは、本来、雇用期間の満了によって契約が終了する場合であっても、過去に契約更新が繰り返されており、実質的に無期契約と同視できるか(同条1号)または雇用継続に対する合理的期待が認められるとき(同条2号)は、労働者が契約の継続を申し込んだ場合、その申込みの拒絶に客観的合理的理由と社会的相当性が認められないときは、使用者が従前の契約内容と同一の労働条件で申込みを承諾したものとみなす制度です。

また、有期労働契約の契約期間中の解雇については、さらに厳格な規制が設けられており、やむを得ない事由がある場合でなければ解雇は許されません(労契法17条1項)。

雇止めに関する近時の裁判例

有期労働契約の労働者に対する雇止めに関しては、近時、様々な雇止めの理由に応じて、注目すべき裁判例がいくつも出ています。

□ 無期転換回避目的での雇止め ― 公益財団法人グリーントラストうつのみや事件

宇都宮地裁令和2年6月10日判決(労働判例ジャーナル101号2頁,ジュリスト1553号115頁〔植田達〕)

本裁判例は、第15回コラム(雇用契約書②)で解説した無期転換申込権(労契法18条)の発生を回避するために非常勤嘱託員を雇止めとした事案であり、人員整理的なものとして雇止めが行われたことから、後記の整理解雇法理を適用し、雇止めを不適法と判断しました。

□ ユニオン・ショップ制に基づく雇止め ― トヨタ自動車事件

名古屋地裁岡崎支部令和3年2月24日判決(令和3年度重要判例解説〔有斐閣、2022年〕198頁〔植田達〕、労働判例ジャーナル110号2頁)

本裁判例は、ユニオン・ショップ協定(従業員となった者が一定期間内に労働組合に加入するものとし、加入しない者及び組合からの脱退や除名により組合員資格を失った者につき、使用者が解雇する義務を負うという使用者と組合との間の合意。)に基づき、一定の勤務期間を超えたシニア期間従業員で労働組合に加入しない者を雇止めとした事案について、解雇権濫用法理に照らして検討し、雇止めを適法と判断しました。

□ 変更解約告知による雇止め ― 学校法人河合塾(雇止め)事件

東京地裁令和3年8月5日判決(労働判例1250号13頁、ジュリスト1567号123頁〔植田達〕)

本裁判例は、使用者(大学受験予備校)が非常勤講師に対し、担当コマ数を減少させる内容の変更解約告知(使用者が新たな労働条件を提示し、労働者がこれに応じない場合には労働契約を解約する旨の意思表示であり、労働条件を変更する手段としてされる解雇の意思表示をいう。)により雇止めとした事案について、その適法性(労契法19条)を使用者が提示した新たな労働条件の客観的合理性・社会的相当性を中心に検討し、雇止めを適法と判断しました。

整理解雇

これは、使用者が経営上の理由により人員削減を行う場合です。

上記のモデル就業規則の51条1項の⑦が、このような整理解雇を想定した規定を設けています。

整理解雇については、判例法理に基づき、⑴人員削減の必要性、⑵解雇回避努力、⑶人選の合理性、⑷手続の妥当性、という4つの基準(要素ないし要件)によってその有効性が判断されます。

整理解雇は、上記の「普通解雇」の項で解説した労働者の個別の事由による解雇とは異なり、労働者に帰責事由がないにもかかわらず使用者側の事情によって解雇されるものですので、解雇権濫用法理がより厳格に適用されることとなります。

懲戒解雇

懲戒解雇は、企業秩序維持の観点から使用者が労働者に対して行う懲戒処分のうち、最も重いものです。懲戒処分については、「制裁の定めをする場合」として、就業規則にその種類及び程度に関する事項を規定しなければなりません(労基法89条9号)。

懲戒処分の種類としては、

- ① けん責(始末書を提出させて将来を戒める。)

- ② 減給(減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えてはならない〔労基法91条〕。)

- ③ 出勤停止(一定期間の出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。)

- ④ 降格(役職や職能資格を低下させる。)

- ⑤ 諭旨解雇(退職の勧告に応じない場合には懲戒解雇とすることを前提とし、任意に退職させる。)

- ⑥ 懲戒解雇

が考えられます。懲戒解雇においては、労働基準監督署の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しないことが許されます(労基法20条1項ただし書、同条3項、19条2項)。

上記のモデル就業規則では、懲戒解雇事由について、次のような規定が紹介されています。

(懲戒の事由)

第66条

- 2 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第51条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。

- ① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。

- ② 正当な理由なく無断欠勤が 日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。

- ③ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、 回にわたって注意を受けても改めなかったとき。

- ④ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。

- ⑤ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。

- ⑥ 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。

- ⑦ 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。

- ⑧ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。

- (以下省略)

懲戒解雇を含め、使用者が労働者に対し懲戒処分を行う場合、客観的合理的理由と社会的相当性を欠くときは、懲戒権の濫用として、懲戒処分は無効となります(労契法15条)。特に、懲戒解雇については、労働者にとって最も重い処分ですので、使用者が定めた上記のような懲戒解雇事由に該当することを前提に、当該具体的事案において客観的合理的理由と社会的相当性が認められるかどうかが厳格に判断されます。

以上で雇用契約書に関する解説を終了します。

次回からは、中小企業や個人事業主にとってトラブルが生じやすい会社の不動産賃貸借契約について、注意すべき点などを解説していく予定です。