アフターコロナの今だからこそのカフェ起業とは_その1

新型コロナウイルス感染症の流行による行動制限は、飲食店業界に大きなダメージを与えました。

大手チェーンの店舗がクローズしたり、老舗飲食店が廃業に追い込まれたりということが、日本各地で発生しています。

一方で、そんな環境下であっても、新しいカフェがオープンしています。そこで本日は、「新しいビジネスで起業を」とお考えのみなさまと一緒に、身近な飲食店であるカフェの起業について考えたいと思います。

飲食店の件数は?

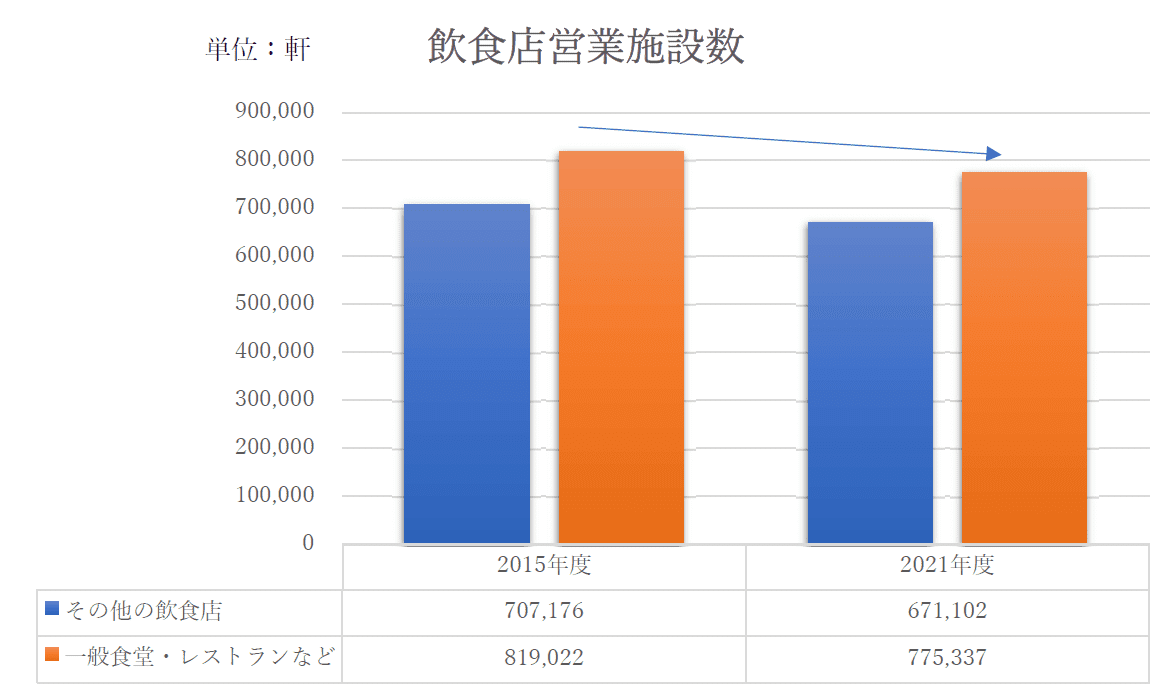

このグラフは、厚生労働省大臣官房統計情報部「衛生行政報告例」から筆者が再編加工したものです。

2021年の飲食店軒数は、2015年と比較すると一般食堂・レストランなどで44,000軒の減少、それ以外の飲食店でも36,000軒が減少しています。

以前から地方部での減少は感じていましたが、都心部でも駅前など中心地でのクローズが目立っており、それに伴って家賃の減少も見られます。

一方で、空きテナントに新しいお店がオープンしたり、キッチンカーやデリバリー専門店などの新しい業態がスタートしたり、ということが起きています。

飲食業界は、ようやく危機的状況を打開し、あらたなステージに入ったといえそうです。

どんなコンセプトにするのか?!そもそも、コンセプトって?

まず、お店のコンセプトを明確にしましょう。長年、お店を持つことが夢だった方には、理想のお店像があると思います。それを言葉に置き換えたものがコンセプトです。ビジネスの世界では、“ドメイン”という言葉で表現することも多いので、こちらの方が馴染みやすいという方も多いかも知れません。つまり「あなたのお店は、一言でいうとどんなお店?」ということです。

コンセプトの構成要素は、“どこの誰”+“どんなニーズ”+“どんな商品・サービス”+“どのように提供するのか?”です。

あなたのやりたかったお店をこのフレームワークに落とし込んで考えてみましょう。きっと、どれかが欠けたり、考えが不足している項目が見つかったりするはずです。

あなたの店のお客さんはどこの誰?

もし、すでに、お店の場所が決まっているならば、お店の周辺をリサーチする必要があります。平日、休日、朝、昼、夜と時間帯ごとにあなたのお店の前をどのような人が通るのか?また、その人達は、どこで食事をとったり、休憩したりしているのか?

あわせて、競合となりそうなお店の存在についてもチェックしましょう。競合は、カフェだけではありません。あなたのお店が提供するベネフィット(価値)と同じものを提供している場所は、すべて競合になりえると考えてください。

あなたのお店は、どんなニーズ?に対応するのか?

ニーズとは、お客さんの要望のことです。また、ニーズに近い言葉として“ウォンツ“という言葉を聞いたことがあると思います。とても似ている2つの言葉ですが、実は、別の言葉なのです。簡単にいうと「ニーズ=要望。実は、お客さん自身も気づいていないこともある状態」「ウォンツ=目的。お客さん自身がニーズを満たすために○×が欲しい。と欲しいものが明確になっている状態」です。

なぜ、ここで、このことに触れたのかというと、ビジネスの起点をお客さんのニーズから考えて欲しいからです。マーケティングの有名な言葉に「ドリルを買いに来た人が欲しいのは、ドリルではなく”穴”である」というものがあります。

つまり、カフェにやってくるお客さんの目的は、飲食だけとは限らないのです。しかし、飲食店経営をしたいと考える私たちにとっては、「美味しい食事や良い雰囲気の場所を提供したい」という思いが強いケースが多く、そこにギャップが生まれてしまいます。長くお店を継続していくためには、お客さんの視点に立ったものの考え方が非常に大切になります。お店はお客さんのものであることを、常に忘れないで欲しいのです。

調査の結果から、あなたのお店の前を通るお客さんは、どのようなニーズやウォンツをお持ちでしたか?

「急いで空腹を満たしたい」「疲れを癒やしたい」「休憩したい」「読書をしたい」「リフレッシュしたい」「人と話したい」。カフェ業態で対応できるニーズは、まだまだ他にも書ききれないくらいたくさんあります。他のサービスと複合提供することで差別化も可能です。

一方で、まだお店の場所が決まっていないのであれば、発想を逆にして、あなたが提供できる、あるいは、提供したい商品・サービスで解決できるニーズをお持ちのお客さんを探す必要があります。

商品・サービスは、絞る!

「どこの、誰の、どんなニーズに対してサービスを提供するのか?」が決まれば、お店の立地や内装などとあわせて、商品・サービスについても検討を進めましょう。

今回のテーマはカフェとしていますので、商品は飲食メニューと物販商品が一般的な組み合わせです。

まず、商品・サービスを考えるうえで気をつけて欲しいことが2点あります。

ターゲットを絞り込みすぎないこと。お店のコンセプトを発信するうえで、メニューを絞ることはとても重要なのですが、絞りすぎて尖りすぎるとお客さんにとって「敷居の高い入りづらいお店」となってしまいます。

次に、増やしすぎないこと。増やしすぎることのデメリットは、コンセプトがぼやけてしまう、食品ロスや在庫の増加、製造プロセスが複雑になり労働負荷の増加につながることなどがあります。もし増やしたいのであれば、季節メニューや週替りなどとして入れ替えて出すようにし、売れ行きを見たうえでベーシックメニューとの入れ替えをするようにします。

どのように提供するか?

どのように提供するかについては、メニューや立地や内装など他の検討課題と密接に関連するため、ここまでの項目について考えた時点でほとんど明らかになったのではないでしょうか?

フルサービスなのか、セルフなのか?それともその組み合わせなのか?カウンターや客席は、どのように作るのか?などとともに、食器のデザインや大きさ、料理のサイズなどについてもあわせて検討しておきます。

コンセプトの最終決定をする前に、忘れてはならないこと

複雑に絡み合った情報や考えを整理し、コンセプトを最終決定する前に、もう一度確認しておきたいことがあります。それは、“競合の存在”です。

「このあたりにおしゃれなカフェがないから大丈夫」「自分の商品は、材料も調理方法も普通のお店とは全然違うから心配はない」「一流のお店で学んだことを展開するから、競合には負けない自信がある」

どれも、よく聞く話です。「どこの店が競合か?」については、残念ながら、私たちに決める権利はないのです。それを決めるのは、お客さんです。もしかしたら、「仕事帰りにリラックスしたい」お客さんにとっては、雑貨屋さんが競合かも知れませんし、「友達と内緒の話をしたい」お客さんにとっては、ファミリーレストランが競合相手かも知れません。もちろん、コンビニなども十分に競合になりえます。

また、競合がいないことが安心材料にはならないケースもあります。つまり、そのコンセプトに対するニーズが、その周辺に存在しない証しなのかも知れないからです。

一方、競合といいながらも、開店後は、いろいろな情報交換をする仲間になるのです。気後れするかも知れませんが、勇気を出して、ごあいさつがてら、先輩のお話を聞きに行くことも必ず実行してください。必ず、役に立つ情報が得られます。

まとめ

今回は、「いつかは自分のカフェを持ちたいな」とお考えのみなさんと一緒に、ビジネスの土台となる“コンセプト”について考えてきました。

今回のカフェに限らず、自分のやりたい仕事や、やりたいお店について考えることは、夢を実現する過程のもっとも楽しい作業です。だからこそ、他人からの反対意見をしっかり取り入れつつ、じっくりと取り組んでいただきたいのです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

書式のテンプレートをお探しなら】