「詐欺メール」に騙されないためのチェックポイント5つ

詐欺メールに騙されないためには、実践すべき5つのチェックポイントを押さえることが重要です。以下のポイントを意識することで、詐欺メールのリスクを大幅に減らせます。

- 送信元の確認

- メールの文面や内容の精査

- リンクやファイルの安全性の検証

- 要求内容への警戒

- 日頃からのセキュリティ対策

今回は、これらの対策を具体的に解説します。日頃から意識し、詐欺の手口に惑わされないための知識を身につけましょう。

【この記事のポイント】

- 詐欺メールを見抜くためには、送信元のメールアドレスが正規のものか確認するとともに、本文中の日本語に不自然な言い回しや脅迫めいた表現が含まれていないかを精査する必要がある。

- メール内のリンク先URLが公式サイトと異なっていないか検証し、心当たりのない請求や個人情報の入力を求める不審な添付ファイルは、絶対に開かずに無視することが重要である。

- 被害を未然に防ぐ対策として、メールアドレスをむやみに公開しないことに加え、セキュリティソフトの導入やフィルタリング設定を活用し、日頃から防御体制を整えるべきである。

1. 送信元のアドレスに注目する

詐欺メールの多くは、送信元のアドレスが正規のものと微妙に異なっているため、必ず確認しましょう。特に、ドメイン(@以降の部分)が公式のものと一致しているかをチェックすることが重要です。

銀行からのメールを装う送信元の例:

偽「support@citibank.org」

正「support@citibank.com」

上記の例のように、正規のアドレスとのドメイン部分の違いで詐欺メールだと判断できます。

また表示名とアドレスに齟齬がないかを注意深く確認することも大切です。詐欺メールでは、表示名を本物の企業や組織に偽装し、アドレスを別のものに設定することがよくあります。

送信者名に「Amazonサポート」と記載されているが、実際のアドレスが「support@amazonsupport.xyz」などの疑わしいものだった場合、これは詐欺の可能性が高いと言えます。

メールの表示名だけを信用せず、必ず送信元のアドレスを細かく確認しましょう。

2. メールの文面を精査する

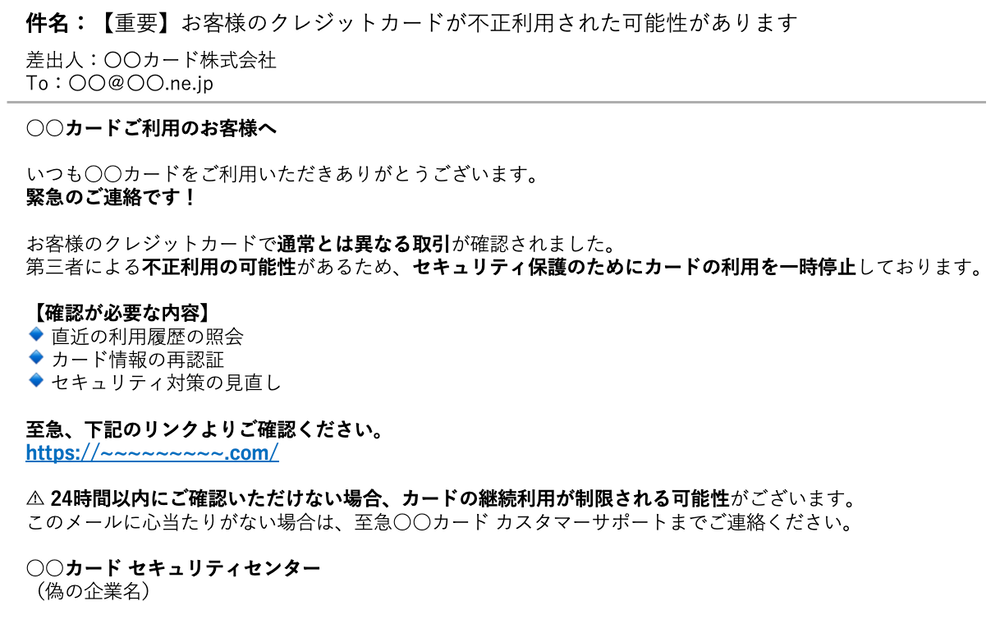

メールの文面も詐欺メールを見抜くための重要なポイントです。ここではクレジットカード会社を装った詐欺メールの例を元に、文面のチェックポイント3つを解説します。

- 日本語の不自然さをチェック

- 脅迫まがいの表現がないか確認する

- レイアウトの崩れやフォントや句読点の不自然さを見抜く

例: クレジットカード会社を装った詐欺メール

日本語の不自然さをチェック

まずメールに使われている日本語の文法や言い回しに違和感がないかを確認しましょう。

例えば「確認後、最新のセキュリティ対策を行います」という文は不自然です。普通は「セキュリティ対策を強化します」と言うべきでしょう。

詐欺メールは、日本語の不自然さや誤字脱字が目立つことが多いです。日本語の質が低い、または不自然な言い回しが使われているメールは、詐欺の可能性が高いと疑ってください。

脅迫まがいの表現がないか確認する

次にメールの文面に脅迫的な言葉や、異常に急かす内容が含まれていないかをチェックしましょう。「至急」「緊急」「すぐに」といった、過剰に急かす表現は詐欺メールでよく使われます。

例えば「すぐに情報を確認し、更新しないとアカウントが凍結されます!」という表現は、非常に読み手を焦らせる印象で不自然に感じます。

メールの内容で脅されている、または過度なプレッシャーを感じる場合は、詐欺を疑いましょう。

レイアウトの崩れやフォントや句読点の不自然さを見抜く

メールのレイアウトやフォント、句読点の使い方が不自然でないかも確認します。詐欺メールは、レイアウトの崩れや、不自然なフォント、誤った句読点の使用が目立つことが多いのです。

メールの体裁が整っていない、または違和感を覚える場合も、詐欺の可能性が高いと判断すべきでしょう。

3. リンクやファイルの安全性を確かめる

詐欺メールでは、偽のウェブサイトへ誘導するための短縮URLや偽装リンク、マルウェアが仕込まれた添付ファイルが使われることがあります。

メールに含まれるリンクやファイルの安全性を確かめることは、詐欺メール対策に欠かせません。

ここでは「短縮URLやリンク先が正規のものか検証」する方法と「添付ファイルを安易に開かない」というポイントを解説します。

短縮URLやリンク先が正規のものか検証

メールに含まれる短縮URLやリンク先アドレスをクリックする前に、正規のものか確認しましょう。詐欺メールでは偽のウェブサイトへ誘導するために、短縮URLや偽装リンクが使われることが多くあります。

Amazonからのメールを装う送信元の例:

偽「http://amzn.co.jp.update-verify.xyz」

正「https://www.amazon.co.jp/」

上記の例のように「amzn.co.jp」というURLは短縮された形で、本物のAmazonのURLに見えるものの、最終的に不審なドメイン(「.xyz」)が使われています。

本物のAmazonのリンクにはそのようなドメインはありません。リンクの安全性が確認できない場合は、絶対にクリックせずに別の方法で情報を確認しましょう。

添付ファイルを安易に開かない

添付ファイルを開く前に必ずウイルスチェックを行い、安全性を確認することが大切です。詐欺メールには、マルウェアやウイルスが仕込まれた添付ファイルが含まれていることがあります。

送信元が信頼できる相手でない限り、添付ファイルを安易に開くことは避けるべきです。

万が一、不審なファイルを開いてしまった場合は、速やかにセキュリティソフトでスキャンを行い、被害の拡大を防いでください。

4. 要求内容に違和感がないか見極める

詐欺メールでは、架空の請求や不正なログイン要求、個人情報の入力を求めるなど、受信者を欺くための巧妙な手口が用いられます。メールの要求内容に違和感がないかを見極めましょう。

ここでは「心当たりのない請求やログイン要求には応じない」ことと「個人情報の入力を安易に求めるメールは要警戒」するというポイントについて解説します。

心当たりのない請求やログイン要求には応じない

身に覚えのない請求やログイン要求には、絶対に応じてはいけません。詐欺メールでは、架空の請求や不正なログイン要求で、個人情報や金銭を狙うことがあります。

心当たりのない要求には一切応じず、公式な連絡方法で確認を取ることが重要です。また請求やログイン要求に関する情報を安易に信用せず、必ず自分で事実関係を確認するようにしましょう。

個人情報の入力を安易に求めるメールは要警戒

詐欺メールは、個人情報を不正に収集することを目的としていることが多くあります。メールで個人情報の入力を安易に求められた場合は詐欺の可能性が高いため、細心の注意が必要です。

個人情報の提供を求められた場合は、相手の身元や目的を十分に確認し慎重に判断しましょう。

5. 日頃からセキュリティ対策を怠らない

詐欺メールによる被害を未然に防ぐためには、日頃からセキュリティ対策を怠らないことが重要です。ここでは以下3つのポイントを押さえておきましょう。

- メールアドレスを可能な限り公開しない

- セキュリティソフトで定期的にウイルスチェックを行う

- フィルタリング設定を活用する

メールアドレスを可能な限り公開しない

詐欺メールを防ぐためには、自身のメールアドレスをみだりにネット上に公開しないようにしましょう。メールアドレスを公開すると、スパマーや詐欺師のターゲットになりやすくなります。

プライバシー保護の観点からも、メールアドレスの公開は必要最小限に留めましょう。

セキュリティソフトで定期的にウイルスチェックを行う

セキュリティソフトを導入し、定期的にウイルスチェックを行う習慣をつけるのも良いでしょう。セキュリティソフトは詐欺メールに潜むマルウェアやウイルスを検知し、被害を防ぐ効果があります。

ソフトを最新の状態に保ち、定期的なスキャンを欠かさないことが、セキュリティ維持のポイントです。

フィルタリング設定を活用する

怪しいメールは即座に削除し、迷惑メールフィルタの設定を適切に行うことが、被害防止につながります。

迷惑メールフィルタを活用することで、詐欺メールを自動的に振り分け、目に触れる機会を減らすことができます。

フィルタの設定を定期的に見直して最適化することが、効果的な詐欺メール対策となるでしょう。

5つのチェックポイントを押さえて、詐欺メールによる被害を防ごう

詐欺メールに騙されないためには、チェックポイントを日頃から意識し、適切な対策を講じることが、被害防止のカギとなります。

今回ご紹介した送信元の確認、メール内容の精査、リンクとファイルの安全性確認、要求内容への警戒、セキュリティ対策の徹底が、詐欺メール対策の5つです。

チェックポイントを押さえて賢明に行動することで、被害を未然に防ぐことが可能です。詐欺メール対策の知識を身につけ、安全なメールのやり取りを心がけましょう。