法務の仕事の魅力と実態~アンケートから浮かび上がる“ホント”のところ~

契約書のチェックや法的アドバイス、訴訟対応などを行う「法務」の仕事。まさに会社の"最後の砦"と呼ぶにふさわしい存在と言えるでしょう。

法務の仕事は、一般的に専門職という印象が強く、法律知識や専門的なスキルが求められるため、敷居が高いと感じる方も多いかもしれません。

しかし、その実態については意外にも不透明な部分が多く、一般の社員や外部の人々にとっては、謎に包まれた部門であることも少なくありません。

そこで、実態を明らかにするため、私たちは法務部門で実際に働いている方々を対象にアンケート調査を実施。その結果、意外な事実や興味深い内容の回答を得られました。

その実態について見てみましょう!

【書式のテンプレートをお探しなら】

【関連記事はこちら】

アンケートの回答者と調査概要

実際に法務部門で働いている200人に対し、Webによるアンケートを実施しました。

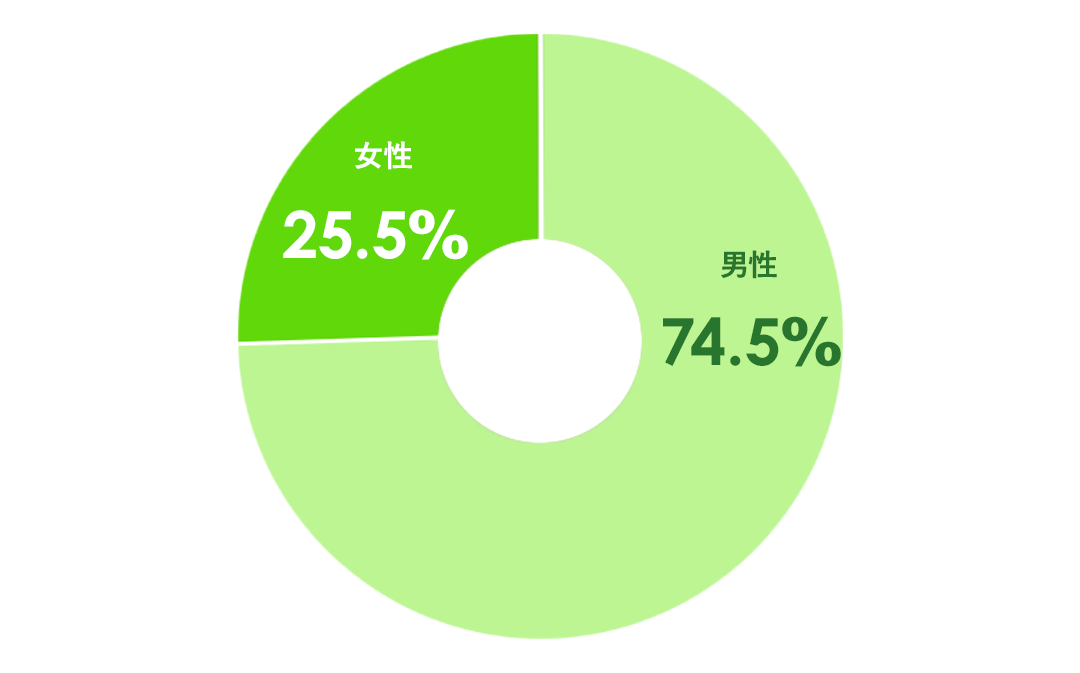

回答者の性別構成は、次のとおり男性が約75%、女性は約25%となっています。

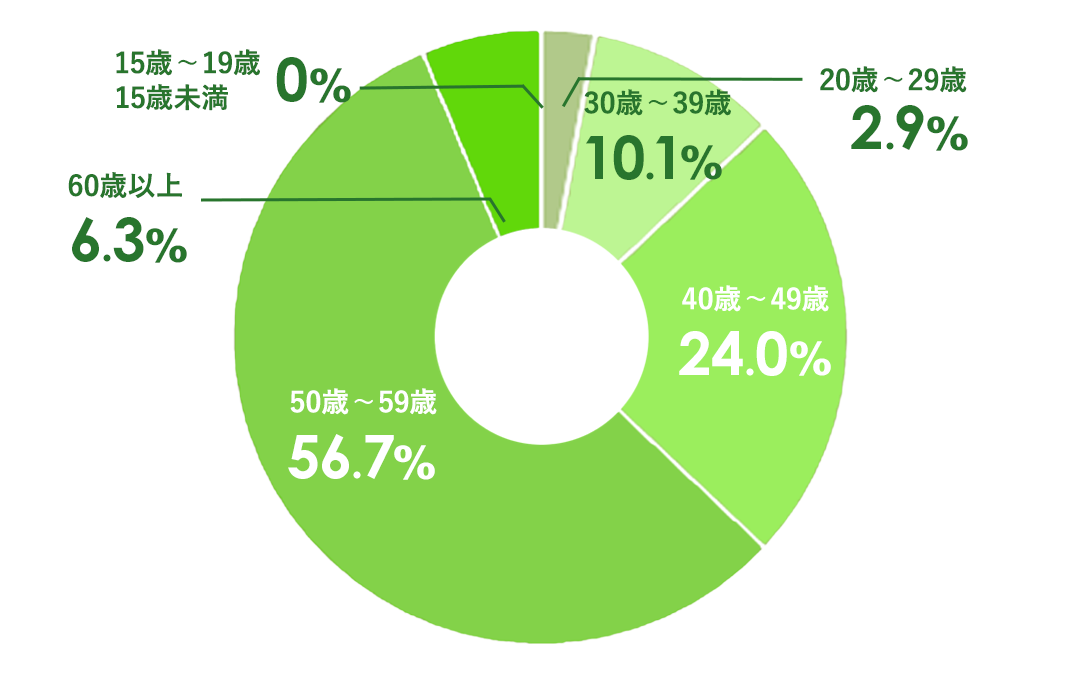

また、回答者については新卒社会人の年齢である22歳から、一般的な退職年齢である60歳までを対象としました。

年齢構成を見ると、50歳代の回答が半数以上となっています。長いキャリアを有する方々からの、経験に基づいた回答に期待が高まります。

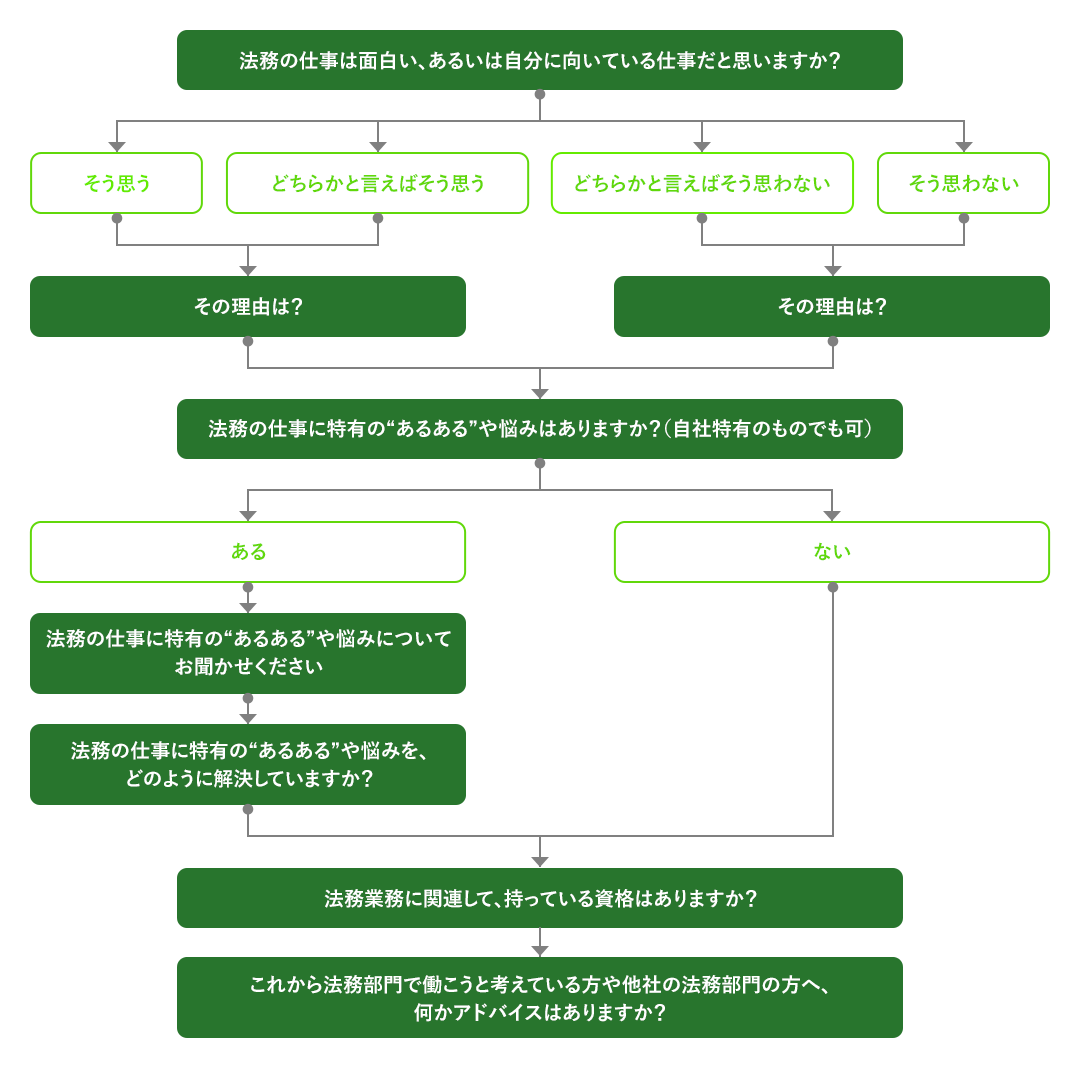

なお、アンケートの流れ(チャート)は次のようとおり、選択した回答によって分岐するようになっています。

それではさっそく、アンケートの回答について見てみましょう!

【Q1】法務の仕事は面白い、あるいは自分に向いている仕事だと思いますか?

まずは、法務という仕事についてどう思っているのか知るため、このような質問をしてみました。それについての回答は以下のとおり。

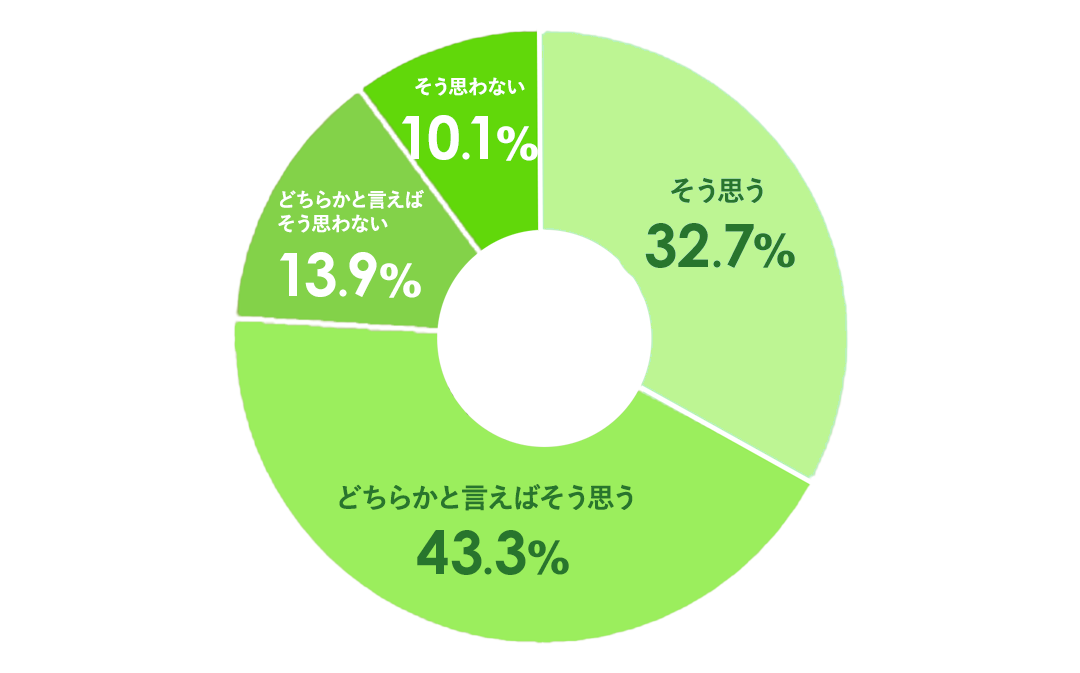

法務の仕事が面白いと思う、あるいは自分に向いていると思うと答えた方は32.7%、どちらかと言えばそう思うと答えた方と合わせると76%という結果に。

逆に経理の仕事がつまらない、あるいは向いていないと思うと答えた方は10.1%、どちらかと言えばそう思わないと答えた方と合わせると24%という結果でした。

法務で働く方は、自分の仕事が好きという人がほとんどのようです。

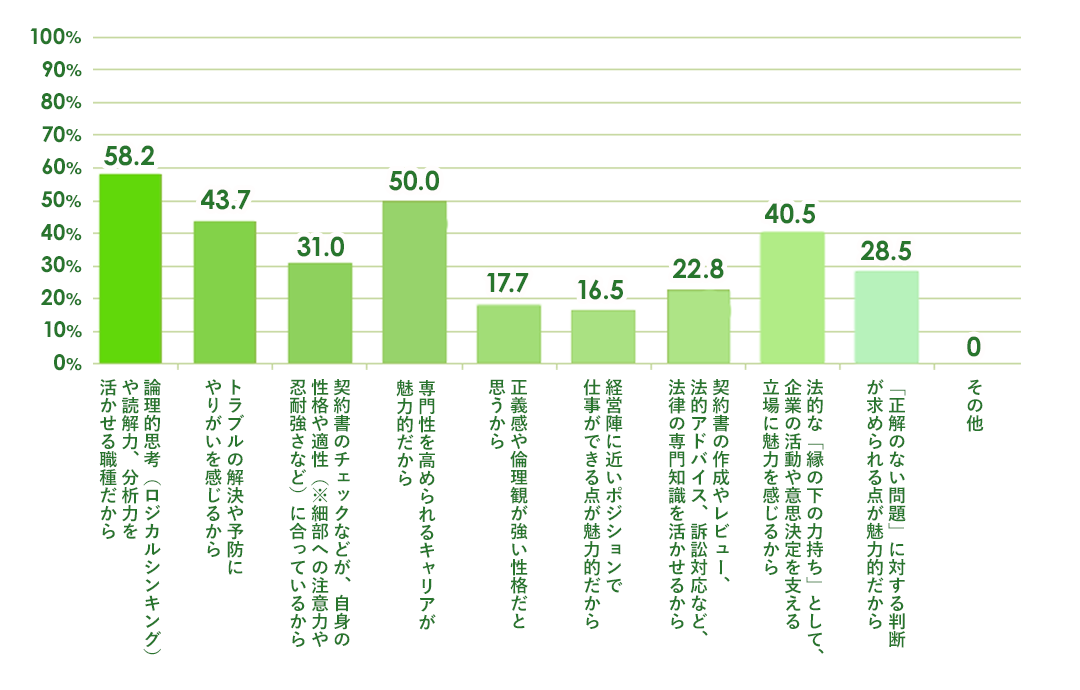

【Q2】法務の仕事は面白い、あるいは自分に向いている仕事だと思う(どちらかと言えばそう思う)と答えた理由は?

Q1で「経理の仕事は面白い、あるいは自分に向いている仕事だと思う(どちらかと言えばそう思う)」と答えた76%の方々に対し、それはどのような理由からなのかについて、続けて聞いてみました。

Q2では、以下の選択肢から回答する方式を採用しました(複数回答可)。なお、「その他」を選んだ場合には、具体的な内容を記述してもらうようにしています。

- 論理的思考(ロジカルシンキング)や読解力、分析力を活かせる職種だから

- トラブルの解決や予防にやりがいを感じるから

- 契約書のチェックなどが、自身の性格や適性(※細部への注意力や忍耐強さなど)に合っているから

- 専門性を高められるキャリアが魅力的だから

- 正義感や倫理観が強い性格だと思うから

- 経営陣に近いポジションで仕事ができる点が魅力的だから

- 契約書の作成やレビュー、法的アドバイス、訴訟対応など、法律の専門知識を活かせるから

- 法的な「縁の下の力持ち」として、企業の活動や意思決定を支える立場に魅力を感じるから

- 「正解のない問題」に対する判断が求められる点が魅力的だから

- その他(記述)

「その他(記述)」を選択した方はゼロという結果に……。理由は、提示した選択肢で十分カバーできたようです。

「論理的思考(ロジカルシンキング)や読解力、分析力を活かせる職種だから」「専門性を高められるキャリアが魅力的だから」の2つが50%以上であり、「トラブルの解決や予防にやりがいを感じるから」「法的な『縁の下の力持ち』として、企業の活動や意思決定を支える立場に魅力を感じるから」が、それらに続いて40%以上となっています。

専門的知識を使ってトラブルを未然に防ぐ、企業の法の番人的なところが、法務という仕事の魅力のようですね。

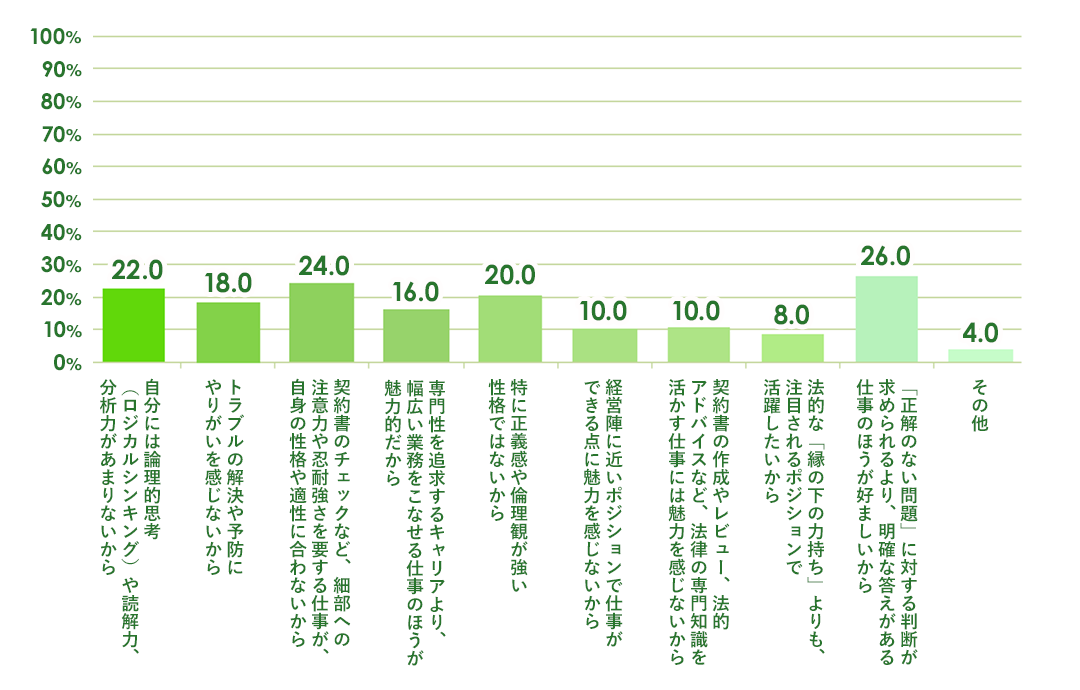

【Q3】法務の仕事は面白い、あるいは自分に向いている仕事だと思わない(どちらかと言えばそう思わない)と答えた理由は?

逆に、Q1で「面白い、あるいは自分に向いているとは思わない(どちらかと言えばそう思わない)」と答えた24%の方々にも、その理由を聞いてみました。

Q3でもQ2と同様、以下の選択肢から回答する方式を採用しており(複数回答可)、同じく「その他」を選んだ場合には、具体的な内容を記述してもらうようにしました。

- 自分には論理的思考(ロジカルシンキング)や読解力、分析力があまりないから

- トラブルの解決や予防にやりがいを感じないから

- 契約書のチェックなど、細部への注意力や忍耐強さを要する仕事が、自身の性格や適性に合わないから

- 専門性を追求するキャリアより、幅広い業務をこなせる仕事のほうが魅力的だから

- 特に正義感や倫理観が強い性格ではないから

- 経営陣に近いポジションで仕事ができる点に魅力を感じないから

- 契約書の作成やレビュー、法的アドバイスなど、法律の専門知識を活かす仕事には魅力を感じないから

- 法的な「縁の下の力持ち」よりも、注目されるポジションで活躍したいから

- 「正解のない問題」に対する判断が求められるより、明確な答えがある仕事のほうが好ましいから

- その他(記述)

「『正解のない問題』に対する判断が求められるより、明確な答えがある仕事のほうが好ましいから」の26%が、最も多い回答という結果に。

さらに、「契約書のチェックなど、細部への注意力や忍耐強さを要する仕事が、自身の性格や適性に合わないから」「自分には論理的思考(ロジカルシンキング)や読解力、分析力があまりないから」「特に正義感や倫理観が強い性格ではないから」という回答が、20%以上となっています。

向いていないと思う理由に、論理的思考・注意力・忍耐強さの不足を挙げる方が多いのは、意外でした。法務こそ、論理的思考や注意力に優れた人が多いイメージだったからです。

しかしながら少し考えてみると、なるほど、例えば法務の契約書チェックというと、契約書に書いてあることだけで、想定されるあらゆるリスクを洗い出さなければならないので、かなり集中力が求められる仕事というイメージがあります。日々、高いレベルでの論理的思考や注意力が求められるため、疲弊してしまう方も多いのかもしれません。

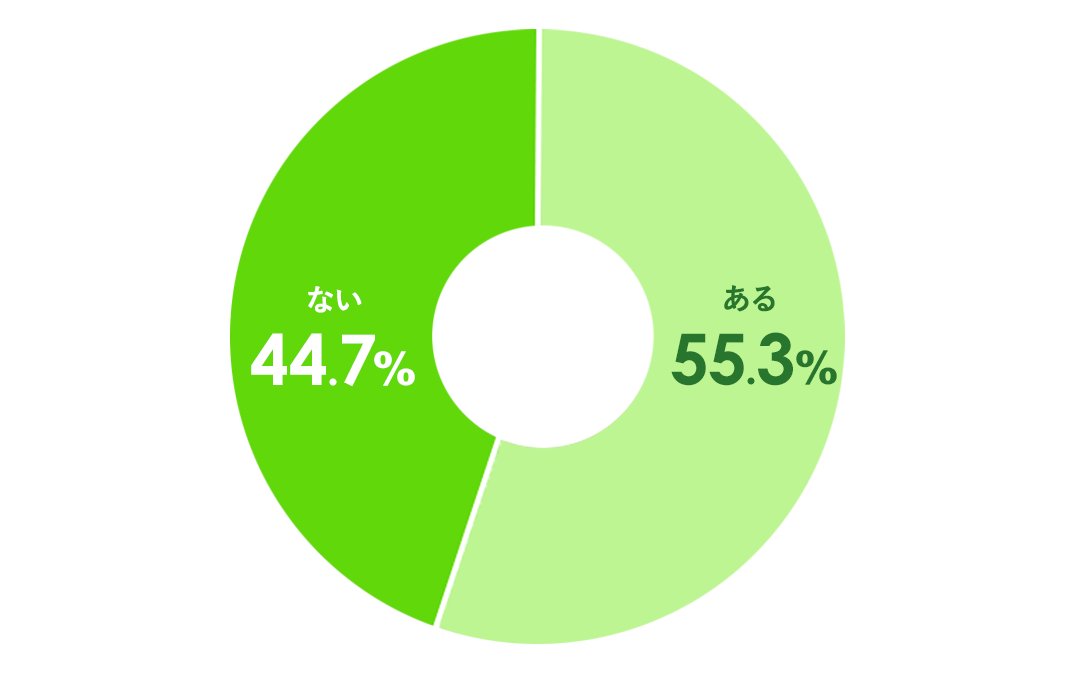

【Q4】法務の仕事に特有の“あるある”や悩みはありますか?(自社特有のものでも可)

Q4では、法務の仕事に特有の“あるある”や悩みについて聞いてみました。

回答を見ると、「ある」という回答が55%以上という結果に。

そこで、「ある」と回答した方々に対し、それは具体的にどのようなものか、次の選択肢から回答する方式を採用し(複数回答可)、さらにQ2やQ3と同様に「その他」を選んだ場合には、具体的な内容を記述してもらうようにしました。

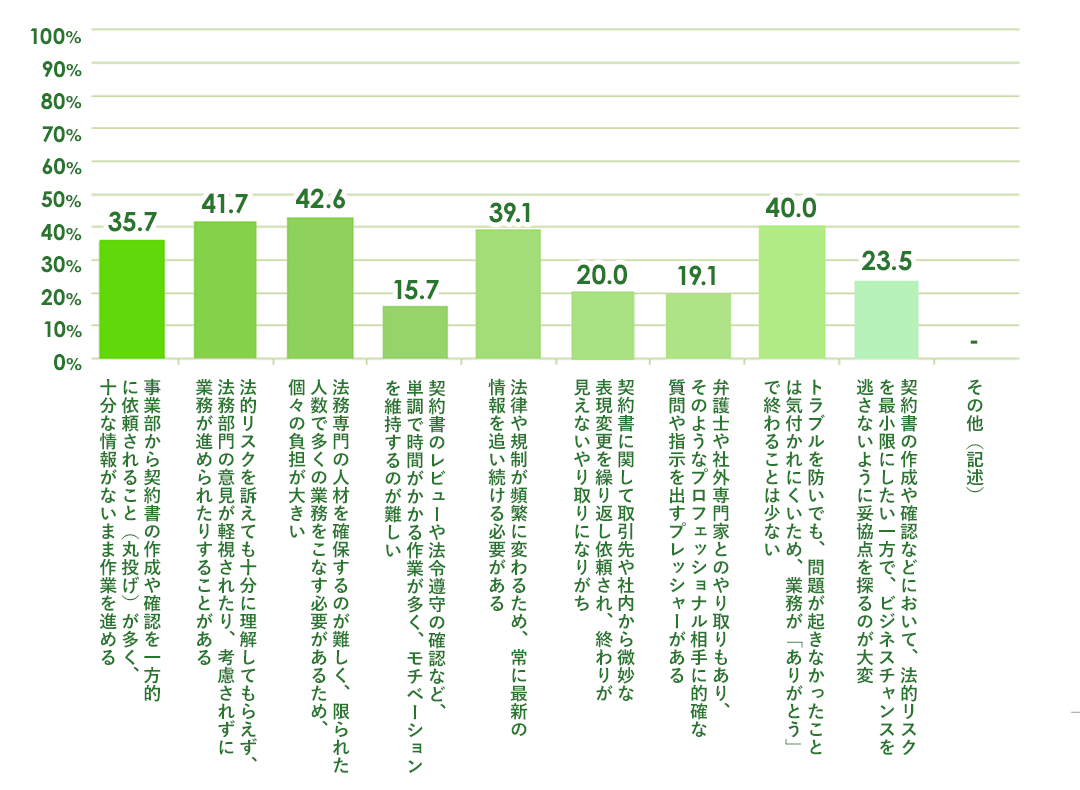

【Q5】(あると答えた方に対して)法務の仕事に特有の“あるある”や悩みについてお聞かせください

- 事業部から契約書の作成や確認を一方的に依頼されること(丸投げ)が多く、十分な情報がないまま作業を進める

- 法的リスクを訴えても十分に理解してもらえず、法務部門の意見が軽視されたり、考慮されずに業務が進められたりすることがある

- 法務専門の人材を確保するのが難しく、限られた人数で多くの業務をこなす必要があるため、個々の負担が大きい

- 契約書のレビューや法令遵守の確認など、単調で時間がかかる作業が多く、モチベーションを維持するのが難しい

- 法律や規制が頻繁に変わるため、常に最新の情報を追い続ける必要がある

- 契約書に関して取引先や社内から微妙な表現変更を繰り返し依頼され、終わりが見えないやり取りになりがち

- 弁護士や社外専門家とのやり取りもあり、そのようなプロフェッショナル相手に的確な質問や指示を出すプレッシャーがある

- トラブルを防いでも、問題が起きなかったことは気付かれにくいため、業務が「ありがとう」で終わることは少ない

- 契約書の作成や確認などにおいて、法的リスクを最小限にしたい一方で、ビジネスチャンスを逃さないように妥協点を探るのが大変

- その他(記述)

回答結果を見ると、「法務専門の人材を確保するのが難しく、限られた人数で多くの業務をこなす必要があるため、個々の負担が大きい」が42.6%でトップという結果に。ちなみに、ここでもその他の記述の回答はありませんでした。

しかし、それほど差がない「法的リスクを訴えても十分に理解してもらえず、法務部門の意見が軽視されたり、考慮されずに業務が進められたりすることがある」が、41.7%、「トラブルを防いでも、問題が起きなかったことは気付かれにくいため、業務が『ありがとう』で終わることは少ない」が40%と続いています。

法的リスクを理解してもらえないというのは、専門知識が必要とされるが故のあるある(悩み)でしょうか。トラブルを防いでも、ありがとうと言われることがほぼないというのは、法的な「縁の下の力持ち」ならではかもしれません。

なお、この質問での回答ではないものの、その他に当てはまる内容として、次のようなものがあったので、ここで紹介します。

- (契約書について)推敲を繰り返し、修正を施しても、その手間が理解されない

- 不具合や問題が発生すると、それを起こしたグループの責任ではなく、法務グループの責任にされる

- ほとんどの担当者が、案件が不利や違法な内容でも通そうとする

- 法改正が多くて大変

- 契約書の重要性を理解していない管理職が多い

- 法律問題を扱うことが多く、プレッシャーが大きい

- 社内でコンプライアンスを徹底させることは難しい

- 営業部門の法律知識への理解が浅い

- (契約書のチェックなどが)他人事のように頼まれることが多くて困る

- 再発防止を訴えても、それが形骸化している

【Q6】(あると答えた方に対して)経理特有の“あるある”や悩みを、どのように解決していますか?

“あるある”や悩みが「ある」と回答した方々に対し、引き続き、(特に悩みを)どのように解決しているのかを、記述形式で聞いてみました。

残念ながら「解決できていない」「特になし」という回答も多かったのですが、ここではそれら以外の回答を紹介します。

(1)人材不足による業務負担に対して

- 法務関連のDXの導入により、ルーティン業務の効率化を図る

- ChatGPTなどの生成AIを利用して、業務の短縮を図る

- 契約書チェックツール(リーガルチェックツール)の導入により、業務の効率化を図る

- 業界に興味を持つ法務人材へ、直接アプローチする

- ダブルチェック体制の徹底や編集履歴の管理をしっかり行う

- 仕事の仕方をできるだけマニュアル化する

- 過去の事例を基にテンプレート(雛形)を用意しておき、業務効率を図る

- ヒアリングをお願いしたい事項をテンプレート化して、依頼者に確認する

- 優先順位を考え、より重要度の高いものに注力する

- 経験値はそこまで重視せず、ポテンシャル重視の採用を行う

- 特定の分野の人材の確保が難しいため(例:外為法や関税法などの分野)、常に自分で人材採用に向けて動いていく

- 同僚や先輩のアドバイスを受けながら経験を積む

テンプレートやマニュアルの作成はもちろんのこと、ChatGPTなどの生成AIやDX、ツールの導入は、法務においても業務の効率化、業務負担の軽減において有効なようです。

採用に向けて、積極的に人材へアプローチを図るという解決法を採っているケースがあるのには驚きです。

(2)他部署・他部門の法律への理解に対して

- コンプライアンスマインドを醸成するように、とにかく研修と教育を徹底する

- 法的思考を理解してもらうため、他部署の若手などに対して勉強会を実施する

- 経営層には経営層の、担当者レベルには担当者レベルのセミナーや説明会を定期的に実施して、理解を深めてもらっている

- 粘り強く、他部署・他部門とのコミュニケーションを図る

- トラブルを解決して信頼関係を構築することで、丸投げをなくす

- 説明はできるだけ平易な言葉を使い、社内に理解者を増やす

- 常に法務の役割、リスク管理、業務の難易度などについて説明を行い、理解してもらえるように努力する

- メールマガジンを使って、法務の業務について発信する

- 実績を増やし、意見を尊重してもらう

- 法務の役割と、上手く機能しなかった場合のリスクを根気よく説明する

法律の重要性や法務部門の役割を理解してもらうために、研修や勉強会を実施するというのは、定番の方法と言えるでしょう。

研修や勉強会の機会ではなく、担当者に直接説明するという人も多いようです。法律の知識を平易な言葉を使い、嚙み砕いて説明するのは大変です。

(3)そのほか、法務部門の業務に対して

- プロジェクトミーティングで、初期段階から積極的に実務担当者の話を聞き、記録化する。契約交渉で争点が決まってきたところで、実務担当者のしたコメントや情報と併せて、能動的に打ち合わせを行い、実務担当者の意見として譲歩できないことを確認のうえ、その後のミーティングで丁寧に説明する

- 分からないことは、顧問弁護士に相談する

- 自己啓発により知識やスキルをレベルアップさせる

- 他業界の話も聞くなど、普段から視座を高める努力をする

- クライアントとのミーティングを設定して、こちらの意図や狙い、今後の進め方について予め説明して、同じ方向性を共有する

- 実務部門とメールや電話、ミーティングなどでコミュニケーションを密にとり、契約で何をしたいのかをしっかりと確認する

- 自分も立場が変われば言うことが変わることはあるから、あくまで役割として割り切る

- 土曜日・日曜日にリフレッシュするしかない

ミーティングに積極的に参加し、実務担当者と情報を共有することは、契約書の作成や確認において役に立つと言えるでしょう。

他業界の話も聞いて視座を高める、自己啓発によって知識やスキルをレベルアップさせるというのは、すぐにでも実践できる解決法ですね。

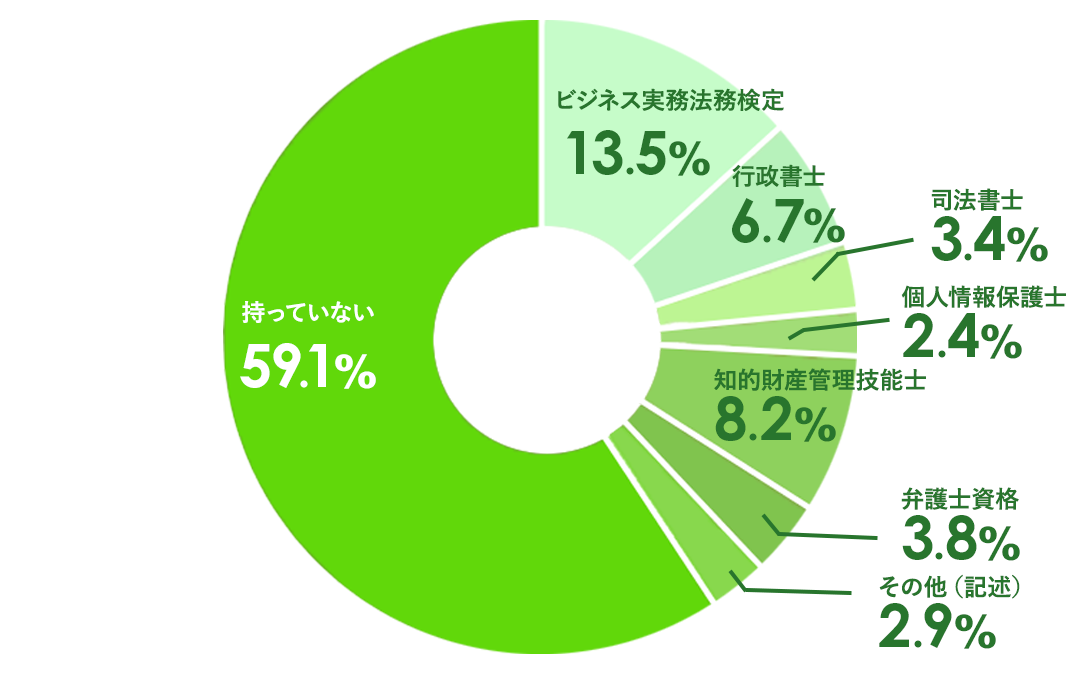

【Q7】法務業務に関連して、持っている資格はありますか?

ここでは趣向を変えて、法務業務に関連して、何か持っている資格があるのかについて聞いてみました。

法務で働く方というと、法学部で勉強していた方やビジネス法務検定の資格を持っている人というイメージがありますが、どうなのでしょうか?

結果は、特に資格を有していない人が約60%でトップに。資格はなくとも、業務で必要な法的な知識や論理的思考は身に付いているということでしょうか。

意外だったのは、弁護士や司法書士、行政書士などといった、難関と言われる資格を持っている人がいること。法律を扱う仕事の資格を持っているのだから、法務は“天職”なのかもしれません。

なお、記述のその他の回答では、「社会保険労務士」や「宅地建物取引士」の資格を持っているという方もいました。

【Q8】これから法務として働こうと考えている方や他社の法務の方へ、何かアドバイスはありますか?

最後に、回答者全員に対して、法務で働く(働こうと考えている)方へのアドバイスをお願いしてみました。アドバイスの内容別に、回答を紹介しましょう。

(1)「○○なら向いている」系のアドバイス

- 交渉ごとが好きな方には合うと思う

- リスクヘッジがしっかりできる人が向いていると思う

- 几帳面な人なら向いている

- 向上心のある人が向いている

- 常に考える仕事。正解のない仕事をすることを楽しいと思えるなら向いている

- 地道に業務ができる方には合うと思う

- 人の話をよく聞く人が合っている

- 探究心がある人や、几帳面で気を使える人が向いていると思う

- 正義感の強い人におすすめ

- 法律に関する知識と的確なアドバイスができれば、年齢や役職に関係なく活躍できる

- 説明能力が高い人が向いている

- 地味な仕事を飽きずにできる性格の人が向いている

- 細かい作業が得意な人には向いていると思う

- 他者をサポートする能力が必要

契約書のチェックや法的リスクの洗い出し、コンプライアンスの推進などの業務を行うことから、法律の知識がある人はもちろん、法務には几帳面な人やコツコツと仕事に打ち込める人、説明能力が高い人などが適しているようです。

(2)「法律知識は役に立つ」系のアドバイス

- (業務を通じて)法律知識が広がる

- 不可欠な専門職なので、生涯仕事ができる(生涯仕事に困らない)

- 法律知識を身に付けることは、法務以外の仕事でも大いに応用できる

- 論理的思考を養うことができる

- 法律は日常生活に欠かせない要素のため、苦手意識を持たずに触れてみることが大切

- 法的な知識は会社の外でも使える

- 難しい業務だが、法律は自分の武器になると思うので、とにかく勉強してほしい

- 英語力を鍛えて、英文契約のレビューの機会を増やすとキャリアパスが広くなる

- 多面的に物事を捉える力が身に付く

- ・専門性がありながら、日常生活でも役立つ知識が身に付く

法律の知識は身に付けるのは難しいが、論理的思考や多面的に物事を捉える力も養えるので、法務の仕事以外でも応用でき、日常生活でも役に立つとのこと。

英文契約のレビューもできるようになれば、最強かもしれません。

(3)「○○のメリットがある」「やりがいがある」系のアドバイス

- やりがいあるし、あくまで一般論ではあるが他部署より給料は高い(※その分、責任はあるとも言えるが)

- 契約を通じて取引先との関係の交渉や調整ができるので、やりがいがある

- 法務に関する仕事は専門知識を生かすことができ、また創造的な業務なので、やりがいがある

- 大規模プロジェクトの重要部分に関われる仕事である

- 地味だけど、景気に左右されづらい

- 法務にはさまざまな分野があるので、興味がある分野を極めてみると仕事の幅が広がる

- 弁護士などの専門家のアドバイスをもらえる

取引先との関係の交渉や調整ができる、大規模プロジェクトの重要部分に関われるなど、法務の仕事はやりがいのあるもののようです。

特に弁護士に相談できるというのは、法務部門ならでは。仕事で弁護士に関わるという人は、まず少ないですからね。

景気に左右されづらいし、(責任はあるけれど)他部署より給料は高い傾向があるなど、給与面の心配も不要……?

(4)「地道にがんばろう」系のアドバイス

- 少しずつ習熟するしかないが、気が付くとずいぶん高い所にいる、そんな仕事である

- 法務は弁護士とやり取りすることも多く、専門性や経験がないと軽視されて、まともに発言も聞いてもらえない場合もある。そういった扱いをされても、きちんと成果を出すうちに認められていき、相手の態度も変わってくるので腐らずにがんばろう

- 徐々に慣れるように、とにかく数をこなしてみよう

- とにかく仕事を興味深く楽しむこと、真面目に努力すること

- 必ず会社の役に立つ仕事なので、頑張ってほしい

- 業界によって法務の仕事は違うだろうが、多分1・2年はコンプライアンスなどの仕事が中心であり、3年以降から本来の仕事が見えてくると思う

- 細かく、地味な作業を繰り返す仕事だが、よいキャリアになる

- 忍耐と常に情報を追いかけることが大事

- 目立たないことに喜べることが大事

- 経験を積み、知識が増えていくまでは大変だが、ある程度の年数が経つと、仕事の面白さが分かってくると思う

- 短期間では分からないことが多い。時間をかけて全体が見えてくるようになると、点と点がつながると感じる

- 法律の知識を使ってビジネスが上手くいくようにする、縁の下の力持ち的な仕事である

- 知識と経験が貯まるまで、まずは我慢

- すぐに知識を習得するのは難しい。経験値を養おう

- 頑張れば、きっと道は開ける

法律というのは難しく、知識は短期間では身に付かないもの。やはり、経験を積んで知識を身に付けていき、がんばって続けることが必要なようです。「少しずつ習熟するしかないが、気が付くとずいぶん高い所にいる、そんな仕事である」との回答は、法務の仕事を長年続けてきたからこその言葉かもしれません。

また、知識やスキルが増えて全体が見えてくるようになると、仕事の面白さが分かってくるとのこと。

(5)「その他」系のアドバイス

- 知ったかぶりをするよりも、恥ずかしいとは思わず、分からないことは他の人に質問しよう

- 会社の苦境は、法務が面白い局面ではある

- 営業部門と関係を構築することが重要

- 知識や経験だけでなく、人間性も重要

- どうやったらできるか、どこまでならできるかを考えること

- 仕事はドラマのような派手さはなく、ドラマチックな展開もなく、誰からも感謝されないが、誰よりも強い心が必要

- (法律知識を活かして)良好な取引関係を維持し、契約に頼らない取引を目指そう

- ChatGPTを初めとする生成AIの契約書の簡易レビュー能力、英文契約文言作成能力は極めて高く、これからは生成AIとの付き合いが欠かせないと感じる

- 法律は何かを決めてあるわけではなく、制限しているだけと理解したほうがよい

- 特に個人での業務が多くなるので、課内でのコミュニケーションを積極的に取ること

- 相談しやすい環境作りが重要

- 一般的に、違法行為は仕方ないと思っている会社員は多くいる。大人なのが始末が悪い。何が違法なのかを理解してもらうために、マニュアルなどを作成しておこう

- 部門長になる前に、法務部門を経験しておいたほうが良い

- ストレスを発散することが大事

- 最初から法律論を持ち出すのではなく、まずは一般常識や交渉で解決できないか検討してみよう

- 理系の知識を持った人材が法律を覚えると、非常に強い。そのため、理工学部の方々も積極的に法務の知識を付けるとキャリアアップにつながる

- リモートワークに向いている職場なので、働き方の自由度が高い

(1)から(4)以外のカテゴリに分類した、その他のアドバイスです。

「会社の苦境は、法務が面白い局面ではある」「仕事はドラマのような派手さはなく、ドラマチックな展開もなく、誰からも感謝されないが、誰よりも強い心が必要」というのは、長年法務の仕事を経験してきた人ならではの回答。

また、ChatGPTを初めとする生成AIとの付き合いが欠かせないという意見は、ほかの部門でも当てはまると言えるでしょう。

「理系の知識を持った人材が法律を覚えると、非常に強い」というのは、納得できる意見です。IT系の業界や特許系の仕事では、特にその傾向があると思います。

法務に対するあなたのイメージは変わった?

今回のアンケートでは、法務の仕事に対する認識や実際の業務内容について、さまざまな視点から意見を集めました。

具体的には、「法務の仕事は面白い、あるいは自分に向いている仕事だと思うか」「法務特有の“あるある”や悩みはあるか」、そして「これから法務として働こうと考えている方などへのアドバイスがあるか」について伺いました。

法務の仕事は一般に専門職という印象が強く、法律知識や契約書の作成、コンプライアンスの遵守など、多岐にわたる業務を担い、法務部門は企業のリスク管理や戦略的意思決定において重要な役割を果たしています。

この記事を通じて、法務の具体的な業務内容や、そこで働く人々の思いについて理解が深まればと思います。

【書式のテンプレートをお探しなら】

【関連記事はこちら】