受領書の書き方完全ガイド|基本から実用例まで徹底解説【テンプレートあり】

納品された商品の受け取りを通知する受領書。どのような項目を記載すべきか、また発行のタイミングについてお悩みの方も多いのではないでしょうか?具体的な書き方がわからず困っていませんか?

本コラムでは、受領書の目的や必要な項目、発行の適切なタイミングについて丁寧に解説します。さらに、すぐに使える便利なテンプレートもご用意しました。

この記事を読むことで、受領書作成に対する不安や疑問が解消され、スムーズに作成できるようになります。すぐに使えるテンプレートもご用意したので、ぜひ参考にしてください。

受領書の基礎知識

受領書は、取引先が確かに商品を受領した証明です。取引先に請求書を発行するのにも、この受領書がベースになります。

要するに、受領書は発注側が納品の完了を購入者に承認してもらう書類になります。受領したということは、納品書に記載された商品が確かに納品され、記載された金額を請求できるという安心感を与えます。

受領書と間違えやすいもの

受領書と間違えやすいものは、下記の3種類です。

②領収書

③検収書

①納品書

納品書は、商品の明細が記載されている書類のことです。受領書と納品書は両書類をペアで使うことが一般的です。

②領収書

領収書は、商品の納品を行い、その対価としての料金を受け取ったという証書になります。

領収書は商品の受け取った証明だけでなく、むしろ金額に重点があります。取引先が税金面の対策の一つとして経費に計上する場合、領収書がなければ認められないものがあるからです。

③検収書

発注先の企業から納入された商品の種類、数量、金額、内容等について、問題なく適切なものであることを発注者が検品、点検したことを証明する書類です。

検収書を発行すれば、受領書よりも詳細に受け取った商品等の内容を確認したことを証明したことになります。

また、システム開発などの複雑な成果物を確認する場合にも検収書は利用され、検収が通ったシステムについては修正を受け付けない、など契約書にも影響する場合があります。

受領書が必要なシーンと不要なシーン

受領書は法的に発行が義務付けられている文書ではありませんが、受領書の発行が契約内容に含まれている場合は、必ず受領書を発行する必要があります。

仮に契約内容に含まれていなかったとしても、何らかのトラブルが起きた場合に受領書が商品を受け取った証拠になるため、発行しておいたほうが良いでしょう。

なお、商品の引き渡し時に代金を直接支払う場合は、受領書は不要とされるのが一般的です。といっても、受領書の発行が禁じられているわけではないので、必要であれば発行してもかまいません。

受領書に記載すべき項目

受領書の書式に決まりはありませんが、一般的に受領書には以下の項目を記載します。

タイトル

何の書類か一目でわかるように「受領書」と明記します。

発行日

受領書を発行した年月日を記入します。発行日はトラブルが起きた際の証拠のひとつとなるものなので、忘れずに記入しておきましょう。

あわせて商品が納品された年月日も記入しておくと、取引の流れをより正確に把握しやすくなります。

宛先

相手先の所在地と社名を記入します。略称を使うのは避け、正式名称を記入するようにしましょう。誤りがあってはいけないので、相手先の名刺やホームページなどで所在地や社名を確認するのがおすすめです。

受領したものの内訳

何を受け取ったかがわかるように、以下のような情報を記入します。

- 品名

- 商品コード

- 単価

- 数量

- 合計金額

品名が長い場合は略称で記入してもかまいませんが、商品コードを併記するなどして、何の商品なのかが確実に伝わるようにすることが大切です。

商品コードがない場合は、見積書に書かれている品名と合わせるとわかりやすいでしょう。

発行元企業・担当者の情報

受領書を発行した企業と担当者の情報を記入します。

- 企業名

- 企業の所在地

- 企業の電話番号

- 担当者の所属部署と氏名

- 担当者のメールアドレス など

こちらも略称は使わないようにして、正式名称で記入しましょう。

押印欄

受領書を発行した担当者が押印するか、手書きでサインします。取引金額が大きい場合は、社印を押印することもあります。

受領書における注意事項

受領書を発行するにあたり、いくつか注意したいことがあります。

発行のタイミング

受領書を発行するタイミングは、注文した商品が納品されたときです。発行期限に決まりはありませんが、時間がかかりすぎると何の受領書なのかが確認しづらくなるので、できるだけ早く発行しましょう。

企業によっては、商品に納品書と返送用の受領書を同封してくることがあります。この場合も、できるだけ早く必要事項を記入し、相手先に返送しましょう。

金銭のやり取りでは印紙が必要

受領書は金銭の受け渡しに関する文書であるため、取引金額が5万円以上の場合は収入印紙が必要です。

収入印紙を貼り付けたら、割印(場所は自由)を押しましょう。割印を忘れると、印紙が無効になる可能性があります。なお、電子化された受領書の場合は、収入印紙は不要です。

保管期間

受領書は領収書などと同じ「信憑書類」に該当するため、原則7年間保管しておく必要があります。納品トラブルが起きた場合の証拠のひとつにもなるので、大切に保管しておきましょう。

返送する時の敬称

受注先から返送用の受領書が届いた場合は、敬称に注意が必要です。返送用の受領書は、発行元の担当者名などに「様」「殿」などの敬称が付けられています。

返送する前にこれらの敬称を二重線で消し、相手先の企業名の後に「御中」と加筆しましょう。相手先の担当者名が記載されている場合は、担当者名の後に「様」を付け足します。

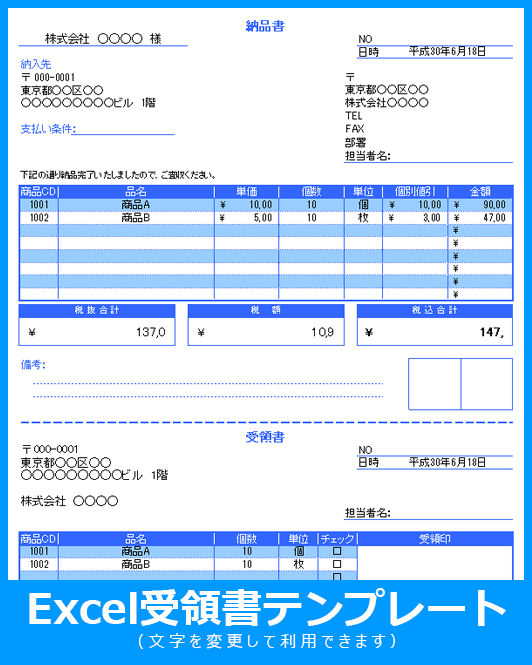

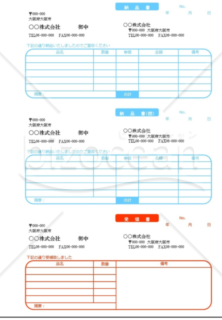

受領書のテンプレート

受領書は納品書や注文書と一体となっているテンプレートが便利です。内容が同じため、一度入力することで2つの書類を同時に作成することができ間違いも避けられます。

受領書を切り離して送り返すことができるフォーマットは便利です。

また、業種ごとに少し異なっているため、用途によって使い分けましょう。

基本的な受領書のテンプレート

ここでは受領書を利用するパターンとして一番多い納品書がペアになったテンプレートを例に受領書をサンプルとして見ながら、受領書の記載項目などについて確認していきましょう。

納品書の商品リストと受領書の商品リストは同じ内容が複写されるようになっています。金額については納品書にのみ記載されており、受領書には金額の記載はありません。

(金額の記載の必要性については後述しています)

納品書と受領書の間にはキリトリ線があり、切り取ることでそのまま受領書として返送することが可能です。返送する際には担当者名と受領印を捺印することを忘れないようにしましょう。

まとめ

受領書は業務によって利用する場合とそうでない場合もありますが、チェックポイントを設けることで現場の担当者がチェックする意識を高めることもできます。

また、過去の取引について受領書が残っているかどうかを確認することで取引の流れを把握することもできますので、利用をご検討してみましょう。