採用通知書の書き方と例文

採用通知書とは、採用が決定した求職者に送る書類になります。

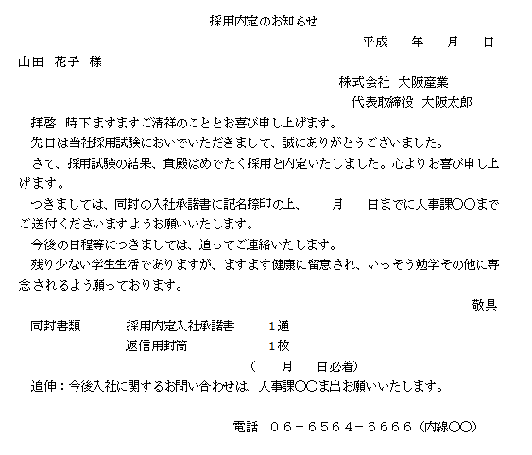

内定の旨を伝える文章とともに、入社承諾書など必要な書類を送付します。

シンプルなフォーマットではありますが、抜け漏れがあると後からトラブルになることも。

そこでこのコラムでは、書き方や例文を解説していきます。

採用通知書に記載すべきこと

採用通知書はオファーレターとも呼ばれ、これを送付することによって、求職者に対して正式に内定を伝えることができます。

正式文書となりますので、記載項目には抜け漏れがないようにしなくてはなりません。また、誤字脱字があると会社の今後の印象にも影響がありますので、記載ミスのないように作成しましょう。

採用通知書に記載すべき項目を挙げます。

項目

- タイトル

- 日付

- 宛名

- 差出人名

- 季節の挨拶

- 採用決定の旨

- 同封書類

- 書類の返送期限

- 書類の返送宛先

- 今後のスケジュール

- 締めの挨拶

- 結語

- 今後の問合せ先

採用証明書の書き方

採用証明書とは文字どおり採用を証明するものですが、過去に企業での就業経験がある場合を前提として、求職者が職業安定所に提出する書類のことを言います。

条件を満たしていれば、採用証明書を提出することにより、求職者は再就職手当をもらうことができます。再就職後1ヵ月以内に申請しなければ無効となってしまいますので、ぜひ覚えておきましょう。

採用証明書は求職者が職業安定所で取得、もしくは職業安定所ホームページよりダウンロードをし、企業が記入します。なお、支給番号のみ、求職者が記入します。

記載する内容は求職者の氏名・住所・生年月日などの個人情報のほか、会社の業種・従業員数・採用経路・雇用形態・雇用期間の定めがあるか、雇入れ前にも過去就労していたことはあるかなどです。

最も気を付けなければならないのは雇入年月日で、これを正確に記載することです。求職者が適正に手当を受給するために必要ですので、間違いのないように気を付けましょう。

万一、事実と異なる記載をして不正受給となってしまった場合は、求職者と連帯して、事業主にも返還義務が発生する可能性があります。日付をよく確認して書き入れましょう。

【書式のテンプレートをお探しなら】

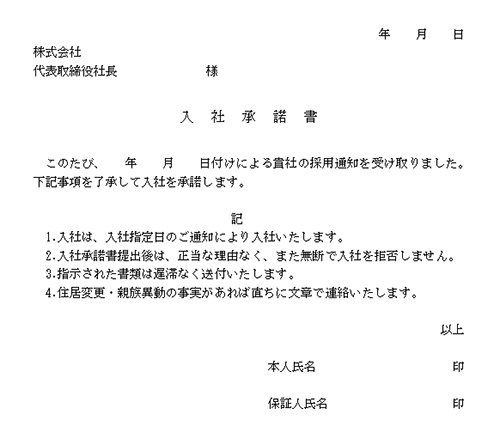

同封書類、入社承諾書の書き方

採用通知書とともに、ほかにも必要書類があれば同封します。一般的な同封書類としては、送付状、入社承諾書や入社誓約書、返信用封筒などが挙げられます。

会社によっては、入社までのスケジュール案内などが同封されることもあります。入社承諾書は誓約書のようなもので、入社の意思表示をする正式書類となります。企業側が採用通知書を出しただけでは一方的な通知となりますので、採用が決定した求職者に入社承諾書を書いてもらう必要があるのです。

それでは、入社承諾書に書き入れるべき項目を挙げてみましょう。

項目

- 日付

- 宛名(会社の代表取締役社長が一般的)

- タイトル

- 採用通知受領した旨とその日付

- 入社承諾の旨

- 入社承諾書提出後は無断で入社を拒否しない旨

- 指示された書類は遅滞なく返送する旨

- 住居変更などがあった場合は連絡する旨

- 本人氏名と捺印欄

- 保証人氏名と捺印欄

【書式のテンプレートをお探しなら】

いつまでに送るもの?

求職者の採用が決定したからには、早く入社の承諾を取り付けたいですよね。求職者は、その間も就職活動を同時進行で進めているかもしれません。通知を出すのが遅ければ、ほかの企業に先を越されてしまう可能性もあります。

そのため、こちらから採用通知書・入社承諾書を送るのは、決定次第すぐに送付します。早ければ当日、遅くても1週間以内には通知を出しましょう。

また、採用が決定した求職者からの入社承諾書の返送も、期限はだいたい1週間以内とすることが多いです。一刻も早く入社承諾を取り付けたいというのが採用担当者の本音ですから、優秀な人材ほど期限を短くすることもあります。「メール添付で良いので、3日以内に返送してほしい」と伝える場合もあるようです。

書類なし、電話・メールでの通知について

採用通知の連絡は多くの場合、まず電話連絡があり、その後、書類が郵送もしくはメールで送られることがほとんどです。

郵送やメールはすぐに本人が確認できない可能性があるため、電話で一報を伝えることは有効です。しかし、書類なしでは何の証拠も残らないため、口頭のみの採用通知はとてもリスキーです。電話で採用の一報を伝えたとしても、必ず、後日書類を送付するようにしましょう。

かつては郵送が主流でしたが、タイムラグが発生するため、特に中途採用ではメールで必要書類を添付してやりとりすることも多いです。必要に応じて、さまざまな連絡手段を使い分けましょう。

内定通知と採用通知の違い

内定通知は、主に新卒採用の学生に向けて出されるもので、採用通知は中途採用者に出されるものと認識されています。内定通知を出して学生がそれを承諾した時点で、始期付解約権留保付労働契約が成立します。

採用通知と異なる点は、中途採用の場合は採用が決まったら多くの場合、すぐに就労開始となるところです。しかし、新卒採用の場合は「始期付」とあるように、内定が出てから実際に就労開始となるまで、半年以上間が空くわけです。

また「解約権留保付」とは、就労までの間に、内定時には知りえなかった虚偽や過失が学生にあった場合、企業側からも内定取消しをする場合もゼロではありません。

さらに、企業の業績悪化や倒産などで入社直前で内定取消しになってしまった場合、学生は今さら活動し始めるわけにもいかず、新しい就職先が見つかるまで路頭に迷ってしまうこともあるのです。過去には、企業側事由の内定取消しによって学生に対してお詫び料が支払われたケースもあります。

中途採用では採用から就労までの期間が短いため、このようなケースは耳にしません。時系列で「内定通知⇒採用通知書⇒入社」と考えるとイメージが沸きやすいかもしれません。

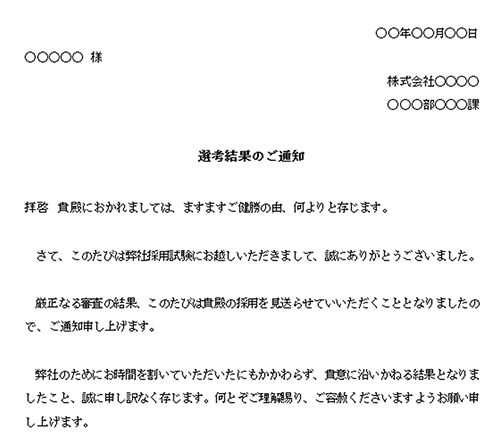

不採用の方への対応について

不採用の場合は、不採用通知を書面で送付しましょう。どうしても採用者の方に意識が向かいがちですが、残念ながら、不採用となってしまった方も連絡を待っています。結果如何によっては、また就職活動を再開しなければならなかったり、ほかの企業に回答を待ってもらっていたりする場合があるかもしれません。

そのため、不採用となった方にも速やかに不採用通知を出しましょう。履歴書を同封して、封書で送付することが望ましいです。不採用通知には、残念ながら採用が見送りとなった旨と、時間を割いて頂いたことへの御礼や個人の健勝をお祈りする形で締めましょう。

不採用となっても、今後、お客様としてお付き合いすることがあるかもしれません。丁寧な対応を心がけましょう。

【書式のテンプレートをお探しなら】

まとめ

費用と時間を投資した採用活動の末に採用を決定した優秀な人材は、なんとしても獲得したいですよね。そのためには迅速に採用通知を出し、内定承諾書を取り付けたいものです。

職業安定所に提出する書類などは、記載内容に誤りがあると給付内容にも影響が出てしまうことがあります。採用通知書も抜け漏れがあると、求職者とのトラブルにもなりかねません。間違いのないよう注意しながら、採用書類一式を準備しましょう。

【書式のテンプレートをお探しなら】