効果的なマーケティングリサーチの手法と企画書・提案資料作成のポイント

企画の背景や提案理由を明確にするためには、調査や分析を行った資料が重要です。これらの資料は、マーケティングリサーチの結果を分かりやすく示す役割を果たします。

資料の見栄えや理解のしやすさは、次に実行する施策の判断に大きな影響を与えます。そこで、このコラムで効果的な表現や書き方を学び、より良い資料の作成に役立てましょう。

分析の調査・分析方法とマーケティングリサーチ

一般的に行われるのが、「3C分析」「SWOT分析」「PPM分析」などと呼ばれる分析方法です。

3C分析

3CとはCustomer(顧客)、Competitor(競合他社)、Company(自社)をいい、経営戦略を考えるうえでは、3C分析による市場環境の分析がスタートとなります。

競合および自社では、どのような経営戦略、マーケティング、営業力を持ち、取扱商品の品質、ブランドなどはどうなのかを考えます。

顧客については、どのようなニーズがあるのか、地域環境、購買志向なども考えます。こうすることでバランス良く、分析することができます。

SWOT分析

経営戦略を策定するために、ビジネス環境を分析する必要があります。企業の内部環境に対してその強み(Strength)と弱み(Weakness)の分析を、企業の外部環境に対してその機会(Opportunity)と脅威(Threat)の分析を行います。

このビジネス環境を分析するフレームワークを、SWOT分析と呼びます。

外部環境とは、自社ではコントロールが効かない部分です。具体的には、経済成長率や景気動向などの経済的環境、出生率や人口規模などの人口動態的環境、政府機関の意思決定などの政治・法律環境といったマクロ的視点から見た外部環境と、顧客ニーズや競合他社の動向、業界の技術動向などといったミクロ的視点から見た内部環境について分析します。

一方、内部環境については、いわゆる資源なので自社でコントロールが可能な部分と言えます。この内部環境分析においては、生産能力や技術力といったハード面だけでなく、ノウハウやスキルといったソフト面についても分析します。

このSWOT分析から導かれる戦略代替案の基本パターンは、(1)強みを活かして機会をつかむ(2)機会を逃さないように弱みを克服する(3)脅威からの影響を最小限にする(4)撤退してほかに委ねる、になります。

機会と脅威は企業によって異なります。例えば、円高は輸入に依存している企業にとっては追い風(機会)になりますが、輸出に依存している企業にとっては逆風(脅威)になります。最もよく使われる分析方法です。

PPM分析

PPM(Product Portfolio Management)は、ボストン・コンサルティング・グループによって開発された戦略策定支援ツールであり、企業が多角化により複数の事業を展開する時の総合効果を分析し、各事業への資源配分を決定する時に利用されます。

PPMでは、市場成長率を縦軸に(低いから高いへ)、相対的市場占有率を横軸に(高いから低いへ)とったチャート図を作成し、事業のバランスを視覚的にとらえていきます。

市場成長率が高く、相対的市場占有率も高いビジネスカテゴリーを「花形」、市場成長率は高いが、相対的市場占有率が低いビジネスカテゴリーを「問題児」、市場成長率は低いが、相対的市場占有率が高いビジネスカテゴリーを「金のなる木」、市場成長率も低く、相対的市場占有率も低いビジネスカテゴリーを「負け犬」と呼びます。

自社の持つ各事業がどのビジネスカテゴリーに該当するかを分析し、PPM上の各事業の動きと理想のPPMを考えます。

資金の流れの面からは、ビジネスの資金源である「金のなる木」から得た資金で、「問題児」の市場占有率を上げたり、「花形」の市場占有率を維持したりします。

望ましい事業の方向性としては、「問題児」から「花形」へ、「花形」から「金のなる木」に移っていくのがあるべき姿です。また「金のなる木」から「負け犬」にならないように市場占有率を維持するのも重要となります。

理想のPPMは、資金源である「金のなる木」をいくつか持ち、将来の資金源にある「花形」と、将来花形になるべき「問題児」がバランス良く配置されているPPMが望ましいとされています。

ただし、PPM分析には、企業の経営資源を財務資源という観点からしか考えておらず、各事業間のシナジーといった質的な面での評価が軽視されやすいという問題点もあります。

また、PPMはすでに展開している事業の分析であり、新しい事業分野への展開の手がかりにはなりにくい面があります。極端な使い方をすれば、「金のなる木」への投資が行われず、その衰退が早まってしまうおそれもあります。

こうした問題点もあることを十分理解した上で適切に使用することが重要になります。

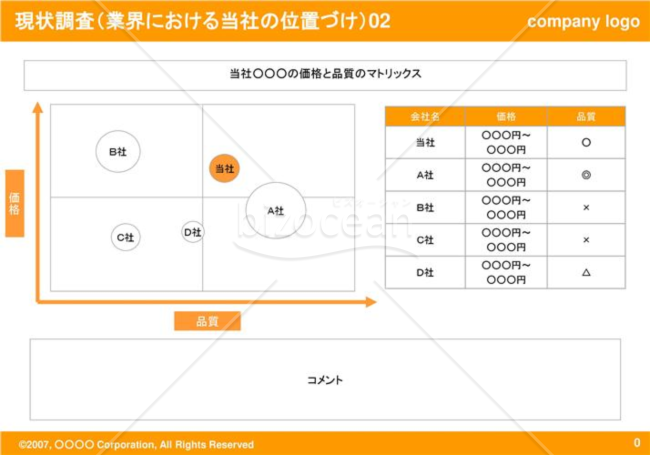

≫現状調査(業界における当社の位置づけ)02(Orange)

市場ポジショニング分析

市場ポジショニング分析とは、競争上の位置づけを意味し、製品間における競争のなかで、いかにして自社製品が競合他社の製品と差異を図って、優位に立つかを検討する現状調査(業界における自社の位置づけ)になります。

具体的には、顧客が意識する製品の知覚上の位置づけを表す「知覚マップ」を作成し、自社の製品の相対的な知覚上の位置づけを分析・評価します。

例えば、自社の製品の価格と品質のマトリックスであれば、縦軸に価格(低いから高いへ)、横軸に品質(低いから高いへ)を取り、自社の製品が価格と品質の両面から見ると、どの位置にあるか、また競合他社の製品はどの位置にくるかを視覚的に分析・評価します。

新製品を開発するならば、どこのポジションに合わせて置くのか、既存製品ならばリポジショニングする必要があるのかも検討できます。このリポジショニングは重要で、放置すると自社内でカニバリゼーション(共食い)が発生してしまいます。カニバリゼーションとは、社内の類似製品間で同一市場を奪い合う現象をいいます。原則的にはポジショニングをして、ライバルが少な目な市場を狙うと優位に立てることが多いと言えます。

資料作成のポイント

どの調査分析結果を表現するにあたっても、結果は見やすく、分かりやすい図や表で表現し、現状の課題を明確にすることが重要です。企画書のテンプレートや見本を活用して、アイデアを得るのも良い方法です。

結果は見やすく、図や表で表現

資料作成のポイントは、文章での説明と図や表に関する補足のバランスです。特にリサーチに関する資料であれば、数値を中心とした結果を比較するということが多くなります。その場合は、結果が一目で分かるように図や表を用いましょう。

結果を言葉で表現すると長くなりますし、資料を読むほうも理解するのに時間がかかります。資料の読み手が何を必要としているか把握し、図や表で可視化しましょう。

現状の課題を明確にする

課題の明確化がなければ、提案やプレゼンのキャッチアップが弱くなってしまいます。本質的な課題をしっかり伝えることにより、提案の質が高まります。

資料に記載する際は、課題を端的にまとめて30字以内のタイトル・見出しとして表現し、具体的な内容に関しては箇条書きで分かりやすく記述するのが良いでしょう。

テンプレートや見本を活用してアイデアを得よう

提案資料を作成する際は、各種テンプレートを見るといいでしょう。テーマが似通っているものに関しては、イメージが固まりますし、項目として調査漏れがないかというところでもチェックが効きます。

また、図や表に関しても、比較するのには棒グラフがいいのか、円グラフがいいのかなどの参考になり、より精度の高い提案書が作成できます。