7S分析とは~分析方法と事例紹介~

7S分析とは、戦略(Strategy)・組織構造(Structure)・社内の仕組み(Systems)・人材(Staff)・能力(Skills)・経営スタイル(Style)・価値観(Shared Value)という7 つの要素を分析することにより、企業診断を行う手法です。

このコラムでは、7S分析で使えるテンプレートについてご説明します。

7S分析とは

7S分析とは、世界的戦略コンサルであるマッキンゼー・アンド・カンパニーが提唱したもので、企業戦略におけるいくつかの要素の相互関係を表すものです。

各要素がそれぞれを高め合い補いながら、戦略を実行されることが優良企業の証とされています。7Sは、ハードの3Sとソフトの4Sに分類されます。

ハードのS

ハードのSは、確固たる意思や計画を持っていれば変更しやすく、比較的手がつけやすいという特徴があります。そのため、企業変革をおこなう場合にはハードの設計が重視され、それさえ運用できれば成功すると思われがちです。

ですが実際は、ハードとソフトが融合し整合することが最も重要であるという点を、念頭に置いてください。

①戦略(Strategy)について

企業理念の下にビジョンが明確化されることは、目標も明示されることになります。目標が明確になったら、いかに目標を達成するかを考える必要があります。その具体策こそが戦略なのです。

戦略の方向性や、事業ドメインの優先順位などについて分析します。

②組織構造(Structure)について

会社における組織の構造が、うまく構築されているかどうかを分析します。

各役職の職務権限や指揮命令系統がどのような構造になっているか、ピラミッドがどう形成されていて、コミュニケーションはどう取られているかなどについて分析します。

③社内の仕組み(Systems)について

社内情報システムなどのハード系システムのみならず、業績考課制度、予算管理制度、目標管理制度など、さまざまな社内の仕組みを指しています。

それら企業活動を管理する制度が、どのような体系になっているかを分析します。

ソフトのS

ハードのSは、比較的短期間で変更できることに対し、ソフトのSは、変更を簡単にはできません。ソフトのSは、企業体質や風土などを意味し、人の価値観や慣習に左右されるため、短期期間での変更は難しいのです。

個人を取ってみても、これまで生活してきたスタイルや性格を急に変えるというのは難しいことですね。変更するには時間がかかり、また、それだけの原動力が必要であることが特徴と言えるでしょう。

④人材(Staff)について

企業に属する人材そのものや、効率的に採用・教育が実施されているかどうかについて分析します。社員の管理体系や、人材がどのように意欲づけられ、モチベートされているかということも含まれます。

⑤能力(Skills)について

組織として最も優れている点、コア・コンピタンスを指しています。組織が持つ技術力、販売力、マーケティング力などについて分析します。

また、戦略として必要であるにも関わらず、不足しているスキルがあれば特記しましょう。

⑥経営スタイル(Style)について

経営方針や企業風土、経営方針などについて分析します。経営陣のリーダーシップがどのように取られているか、社風の特徴も含まれます。

意思決定の方法はトップダウンか、ボトムアップか、歓迎される社員像も企業によって異なります。

⑦価値観(Shared Value)について

組織ビジョンや企業理念、行動指針など、事業活動の基盤となるものを分析します。暗黙となっている行動規範も含まれます。

社員が共有している会社の価値観はどのようなものか、経営陣との乖離はあるのかについても、見ていく必要があります。

【書式のテンプレートをお探しなら】

7S分析の事例

7Sは、人体構造に例えられることがあります。具体的には、「頭脳=Strategy」「骨格=Structure」「神経=System」「血液=Staff」「筋肉=Skill」「性格=Style」「志= Shared Value」というように。

このように当てはめてみると、イメージしやすいのではないでしょうか。

それでは、7S分析の事例をご紹介します。

電子部品の研磨フィルム製造会社のトップは、顧客情報の管理体制に問題意識を持っていました。打合せで得た有力情報も一元管理されておらず、フォーマットもバラバラで情報を探すことに苦戦していました。そこで、ハード面で情報管理システムを導入しました。

しかし、Systemを導入しただけでは、それまでに染み付いた体質を変えられないと考えたトップは、Styleの改善にも取り組みました。社内SNSを普及させ、社員同士が気軽に情報交換できるようにしたのです。

7S分析で成長阻害要因を取り除き、ハード面のみならずソフト面にも働きかけて、成長スピードがアップした事例です。同社は、創業100年の老舗でありながら、現在もマーケットシェア1位を維持しています。

【書式のテンプレートをお探しなら】

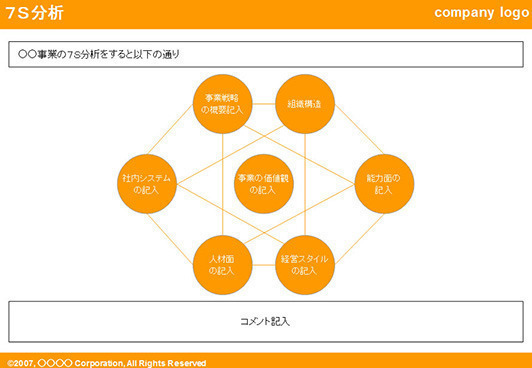

7S分析の方法

7S分析チャートを広げてみましょう。エクセレントカンパニーは、中央に企業の価値観、ビジョンが据えられ、それを囲むようにして事業戦略、組織構造、能力、経営スタイル、人材、社内システムが存在します。

この7つのバランスが整合していなければなりません。各フレームワークに自社の情報を書き込んで整理し、成長を阻害している要因や成功要因などを分析します。

7S分析を活用した企画書の作成方法

7S分析を活用して、企画書を作成してみましょう。ポイントは、分析が的確にされていることと、分析結果に対して明確な施策が打ち出されていることです。

分析結果は、フレームワークが目で見てわかりやすい、テンプレートで表すとよいでしょう。

- フレームワーク活用例:地方銀行

- Strategy:法人向け融資から、個人向け融資に事業ドメイン移行。ハイリスクな顧客も対象。

- Structure:一般的な銀行の支店別組織。階層数も平均。

- System:大きな人事異動や左遷は、ほぼなし。

- Style:できる社員が法人担当、個人担当は下という意識が強い。

- Staff:意欲・能力は地方銀行平均レベル。ハイリスクな顧客経験は、概ね少ない。

- Skill:ハイリスクな個人顧客相手の与信管理のスキルや、情報の蓄積が不十分。

- SharedValue:ローリスク、ローリターンに価値を置く。

分析結果

個人のハイリスク顧客をメインのドメインにする戦略を打ち出したものの、それを実行するに十分な知識や経験がない。

意欲も追いついておらず、この戦略を実行しても頓挫する危険性がある。

企画提案

- 人事異動の仕組みを抜本的に変える。

- ハイリスク顧客向け研修を実施し、スキルアップを図る。

【書式のテンプレートをお探しなら】

まとめ

マッキンゼー・アンド・カンパニーが提唱した7S分析は、企業戦略の実現性を診断し、組織の整合性を測るフレームワークとして役立ちます。また、組織を構成する7つの要素から、組織体制を可視化することもできます。

企業の戦略立案から建て直しまで、新たな企画の検討に有効なツールです。テンプレートを参考にして、客観的に自社を診断してみてはいかがでしょうか。