遺産分割協議書の書き方と例

遺産分割協議書とは、親族の死亡後に行われる遺産分割協議の結果を踏まえて各相続人に分配される、財産の内容を記した文書のことです。

この記事では遺産分割の手続きの流れから分割方法まで、さらには、遺産分割協議書の書き方や効力についても解説します。

遺産分割とは

遺産分割とは、相続人が複数名いる場合に、相続人同士の間で遺産の承継を具体的に話し合い、決定することです。

よく間違われやすい言葉に「相続」がありますが、相続とは遺産を承継することであり、遺産分割とは、前述の通り遺産を相続人で分配することを意味します。

相続人が1人の場合は、亡くなった被相続人の財産をそのまま受け継ぐため、遺産分割の必要はありません。しかし、相続人が2名以上の場合、分配するための遺産分割協議を相続人全員で行い手続きをしない限りは、遺産は相続人全員の共有状態のままとなります。

遺産分割の手続きの流れ

下記が遺産分割の手続きの大まかな流れです。 ※遺言書が無かった場合の例

| (1)遺言書の有無の確認 | 被相続人による遺言書があればそちらに従い分割します。 無いもしくは内容に不備があるなどの場合は遺産分割協議を行います。 |

| (2)遺産・相続人の調査確認 | 遺産分割協議を行うための準備をしましょう。 被相続人の自宅・郵便物などを調査して「何が相続の対象となるのか」すべての遺産内容を確認します。 また、遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があるため、被相続人の戸籍を調べて「誰が相続の対象となるのか」相続人の確認を行いましょう。 |

| (3)遺産分割協議 | 相続人全員で遺産分割協議を行います。 遠方で参加が難しいなどの場合はメールや郵送でも問題はありません。相続人全員が合意しているということが重要になります。 |

| (4)遺産分割調停・審判 | もし遺産分割協議で話がまとまらない場合は、裁判所で調停委員が間に入る形で、遺産分割調停を行います。 遺産分割調停でもまとまらない場合は、遺産分割審判へ自動的に移り、事情を考慮したうえで、裁判官によって遺産分割方法が決められます。 |

4種類の遺産分割方法

遺産分割には、下記の4種類の分割方法があります。

1.現物分割

現物分割とは、不動産などの現物をそのままの状態で相続する分割方法です。

自宅は妻、車は長男、現金は長女、といったように分割するため、手続きが簡単であるメリットはありますが、遺産価値に不公平さが出てしまうデメリットもあります。

2.換価分割

換価分割とは、不動産などの遺産を売却して金銭に換え、相続人で分配する分割方法です。

例えば、売却金が2000万円で相続人が2人の場合、1000万円ずつ受け取るような形になります。

不要な遺産の処分が出来ることに加えて、公平に遺産分割が出来るというメリットはありますが、不動産業者を介することで手数料が発生したり、被相続人から誰の名義で売却をするかを考える必要等が出てきたりするので、注意しましょう。

3.代償分割

代償分割とは、1人または数人の相続人が不動産などの遺産を現物で取得し、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当を現金で支払うという分割方法です。

例えば2000万円の価値のある土地を長男が取得し、長男は次男に1000万円の代償金を支払うといった形になります。

必要な財産を残せることに加えて、分配方法にも比較的公平さがありますが、遺産の評価方法・代償金の算出方法が様々なため、分割協議がまとまらないといったケースも起こり得ます。

4.共有分割

共有分割とは、遺産の一部またはすべてを、複数の相続人が共同で所有する分割方法です。

もちろん相続人それぞれに権利が与えられるため、不動産の場合は、売却や取り壊しに全員の同意が必要となります。

のちに共有者同士でのトラブルが発生する可能性があるため、なるべく避けた方が良い分割方法とされています。

【書式のテンプレートをお探しなら】

遺産分割協議書とは

被相続人の死後、誰がどの遺産を引き継ぐのかを話し合う遺産分割が行われます。

その遺産分割で相続人全員が合意し、協議内容を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書は、起こり得るトラブルを避ける目的の他にも、不動産・預貯金・株式等の名義変更の際にも必要です。また、相続税の申告書への添付など、さまざまな用途があります。

遺産分割協議書の効力

遺産分割協議書は、相続における各種手続きや名義変更などで必要になりますが、実は、法的な効力はありません。

相続人がもし協議内容を履行しなかった場合でも、相続人に対して何の罰則もなく、強制力もないのです。

裁判になった場合の証拠としては有効ですが、最高裁の判例でも原告が敗訴となったケースもあります。

ただし、遺産分割協議書を公正証書で作成しておけば効力は増します。差し押さえに踏み込む強制力が生まれてくるからです。

遺産分割協議書の提出先について

遺産分割協議書は、主に不動産や預貯金の名義変更をする際に必要となりますが、提出先は各財産の帰属によって異なります。

- 不動産の名義変更・・・法務局

- 預貯金の名義変更・・・金融機関

- 相続税の申告・・・税務署

- 株式の名義変更・・・証券会社

- 自動車の名義変更・・・陸運局

- 被相続人の12歳頃から死亡までの除籍謄本・改製原戸籍

- 法定相続人が確定するまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍

- 被相続人の住民票の除票・戸籍の附票

- 相続人全員の住民票

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑証明書

- 相続人全員の実印

- 登記簿謄本、預金通帳、車検証、保険証書など

【書式のテンプレートをお探しなら】

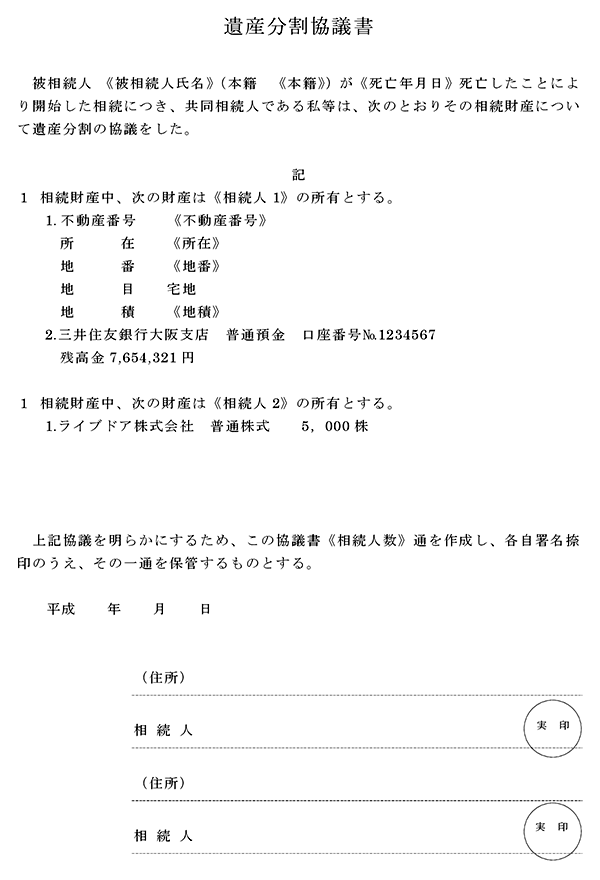

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書に法律で定められたフォーマットはありませんが、記載すべき事項や印鑑の押印などは必要です。

また、協議は必ずしも全員が集まらなければいけないわけではありません。誰かが作成した遺産分割協議書を他の相続人に送付し、実印を押してもらえば承諾をしたとみなされます。

それでは、詳しく見ていきましょう。

必ず記載すべきこと

【書式のテンプレートをお探しなら】

- 被相続人の情報(氏名、住所、本籍、生年月日、死亡日)

- 財産の記載

- 誰がどの財産を取得したか(相続人氏名、続柄、住所、本籍、生年月日、被相続人) 不動産の表示

- 預貯金(銀行名、口座番号、残高)

- 日付

署名について

厳密には記名・押印でも良いのですが、トラブルを避けるためにも必ず署名をするようにしましょう。

相続人本人による自署であるかということが、もっとも重要です。

印鑑は実印を使用しよう

印鑑は、必ず実印を使用します。また、印鑑証明書の添付も必要になりますので、必ず準備をしておきましょう。

捨印について

遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名押印が済んだ後でもし間違いを発見した場合は、誤りを訂正したうえで、相続人全員の訂正印を押さなければなりません。

あるいは、作成し直しになることもあります。

そんなときのために有用なのが、捨印です。捨印とは訂正印の代わりに、前もって書類の欄外に捺印することで、軽微な間違いであれば修正することができます。

相続人同士が遠方にいるケースでは捨印を押しておくと便利ですが、勝手に内容を書き換えられてしまう危険性もありますので、注意が必要です。

割印について

また、遺産分割協議書が複数に渡る場合は、必ず割印を押さなければなりません。法定相続人全員の実印で割印をします。

なお、相続放棄者及び相続欠落者については相続人とはならないため、署名も押印も不要です。

①基本的な書き方

遺産分割協議書に書式や形式にルールはありませんので、縦書きでも横書きでも問題ありません。また、手書きでも印字でもどちらでもOKです。

ただし、署名や相続人の住所や氏名は手書きのほうが良いとされています。

②自動車についての書き方

自動車の記載は、車検証に記載されている項目に従いましょう。登録番号、車名、型式、車台番号を書きます。

手続きにはその他自動車検査証、戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書、車庫証明が必要です。

③預金についての書き方

預金については、預金口座番号、残高情報を書きます。

例えば、複数の相続人が預金を相続する場合は「次の預金について、○○と○○が2分の1ずつ取得する。」と記載し、口座情報を続けます。

遺産分割協議書の作成で注意すべきこと

注意すべき4つのポイント

①必ず、相続人全員が分割協議に参加する

話し合いもせずに、相続人の1人が遺産分割協議書を勝手に作成してはいけません。必ず、相続人全員が話し合いに参加してください。

また、相続人が1人でも欠けていた場合、どれだけ話し合いが行われていても無効になってしまいます。他に相続人がいないかどうか、被相続人の戸籍情報を確認し、先に相続人が誰であるかを確定させる必要があるため注意しましょう。

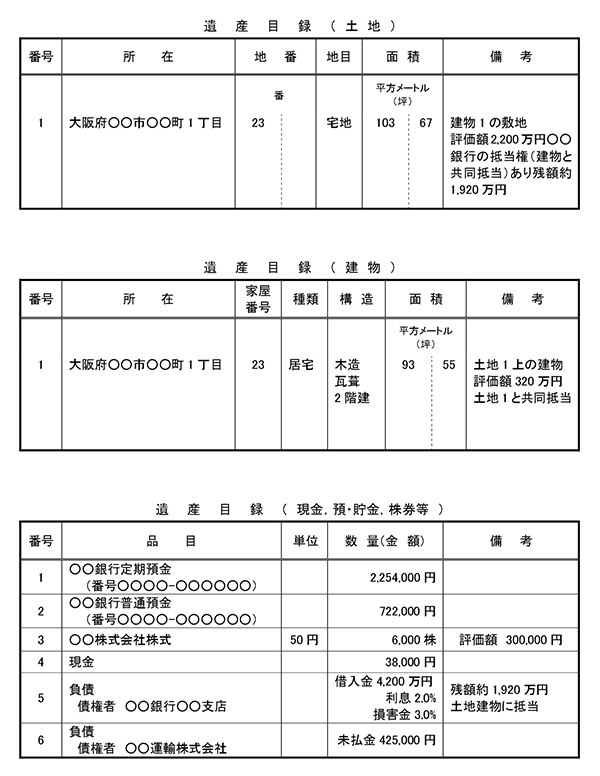

②土地建物などの不動産は正確に記載する

不動産の記載は、登記簿謄本のとおりに正確に書きましょう。誤りがあると、名義変更が受け付けられないこともあります。

③財産の内容は正確に記載する

預貯金や自動車、株式、生命保険など、遺産だけでなく、債務も記載もれのないように書きます。特定がしやすいように、正確に記載しましょう。

④代償分割がある場合は、代償金額と支払期限を明確に記載する

代償分割がある場合は、代償金額と支払期限を明確に記載してください。

明記しなければ、贈与があった扱いとして課税される可能性があるため、注意が必要です。

財産目録を作成することで争いを防ぐ

財産や負債も含めた、相続遺産がどれだけあるのかを一覧にしたものを、財産目録といいます。相続対象財産を明確にすることで、相続税の申告要否や納付額を判断する際にも役立ちます。

また、財産目録を作成しておくと誤解を招きづらく、争いを防ぐことにも繋がります。

【書式のテンプレートをお探しなら】

まとめ

被相続人の死後、相続人全員が合意した協議内容を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。

相続人の間でトラブルになった場合、証拠としての能力は持ちますが、強制力はありません。揉め事が懸念される場合は、遺産分割協議書を公正証書にしておくことをオススメします。

書き方について書式は問いませんが、署名や住所の記載だけは自署するようにしましょう。

本サイトのテンプレートを参考にして、有効な遺産分割協議書を作成してください。

【書式のテンプレートをお探しなら】