社内文書の書き方ガイド|作成時の重要なポイントと便利なテンプレートをご紹介!

社内文書は、企業や組織の円滑な運営に欠かせない重要なツールです。しかし、「議事録の書き方がわからない」「稟議書や通知書のフォーマットに悩んでいる」という方も多いのではないでしょうか?

難しく思えるかもしれませんが、適切な書き方を理解しポイントを押さえて作成すれば、誰でも社内文書がスムーズに作れるようになります。

本コラムでは、報告書や通達などのさまざまな社内文書の書き方を、具体的な例とともに解説します。すぐに使えるテンプレートもご用意したので、ぜひ参考にしてください。

【この記事のポイント】

- 社内文書は組織内の正確な情報伝達を担う手段であり、文書番号や宛名などの基本構成を守りつつ、時候の挨拶を省き、要点をA4用紙1枚に簡潔にまとめることが作成時の基本となる。

- 社内文書では効率的な処理を促すため1つの文書につき1つの用件のみを記載し、5W3Hを意識して事実と意見を明確に区別して書くことで、情報の正確性と信頼性を高めることが重要である。

- 企業における文書管理では保存期間の設定や電子化を徹底し、特に依頼文書では対象者や期日を明確に示すことで、受け手が迷わず迅速に行動できる環境を整えることが円滑な運営につながる。

社内文書とは

社内文書とは、文字どおり組織内で使用される文書のことです。

社内のイベントや研修の案内、業務の進捗状況や課題のメモ、プロジェクトの進捗報告や成果報告など、社内で配布されるものはメモから通達まで、全て社内文書に含まれます。

多くの社員を抱える企業にとって、全ての社員に情報を伝えるのは意外と難しいことです。こういった情報伝達が正確かつ確実に行われるために、社内文書は大切なコミュニケーション手段の一つとなります。有効に活用して、情報伝達にモレがないよう気をつけましょう。

社内文書の種類

社内文書には目的に応じて、さまざまな種類があります。大きく分けて、4つの種類に分類されます。

1.命令・指示

会社の経営委員会や取締役会などで決定した事項を、トップダウンで上から下へ伝達する文書です。

(例)

- 通達(社内規定・社則)

- 規定(人事労務・福利厚生)

- 指示書(業務命令・指示)

2.報告・届出

業務上必要な報告、提案、届け出などを、ボトムアップで下から上へ伝達する文書です。

(例)

- 提案書(業務改善提案)

- 報告書(出張報告・調査報告)

- 届出書(休職届・結婚届・休暇届)

3.連絡

企業活動を行ううえで必要な、部門間・部署間で情報を伝達する文書です。

(例)

- 回覧(社内報・社員の慶弔)

- 通知(研修案内・会議連絡)

- 伝言メモ(電話・FAX・来客)

4.記録

業務を行うなかで発生した事柄を、記録するための文書です。

(例)

- 議事録(会議議事録)

- 社員名簿(人事記録)

- データ表(営業・経理)

【書式のテンプレートをお探しなら】

社内文書の書き方

社内文書にはある程度、フォーマットがあります。実際にどのように書けばよいのか、それぞれの項目についてご説明していきます。

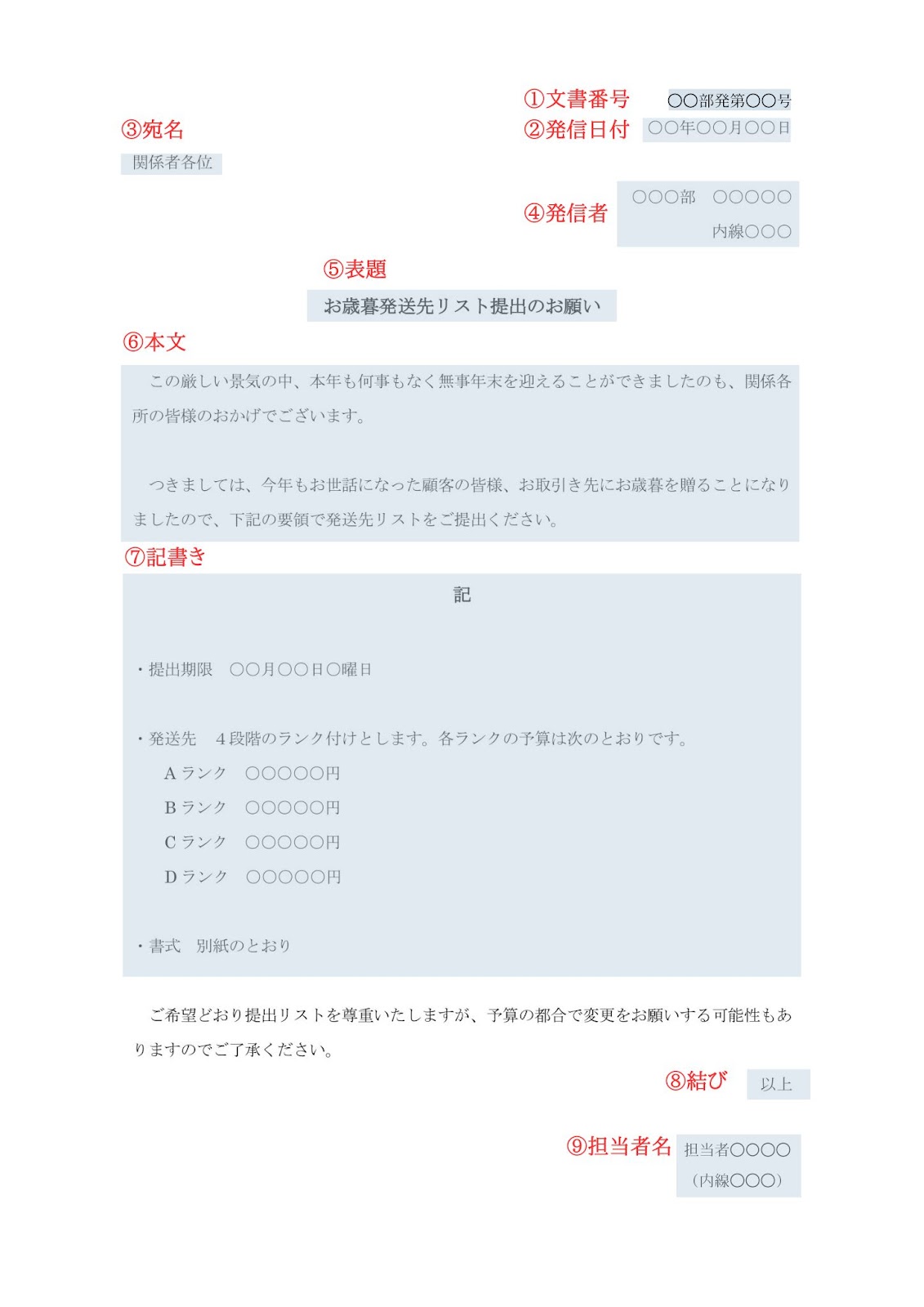

①文書番号

まず、社内文書の最上部に右寄せで文書番号を書きます。○○部発第○○号などと書くことが一般的です。

文書番号は、それぞれの文書を表す番号またはコードのことで、文書の特定や追跡、文書管理システムの登録や検索に利用されます。

②発信日付

文書番号の下部に、発信日付を記載します。発信日付とは、社内文書の発行日もしくは作成日を指し、文書の効力や時期を示すために必要な項目です。

また、文書が後日に変更された場合や更新された場合にも、新しい発信日付がつけられることがあります。正確な発信日付の記載は、文書の信頼性や追跡性を確保するためにも重要です。

③宛名

社内文書の宛名は、文書の受取人や送付先を明示するための部分です。社内文書の先頭部分に記載されることが一般的ですが、文書の形式によっては、文書の右上または左上の角に配置される場合もあります。

宛名には、文書を受け取る個人や部署の名称や役職、所属組織など(例:「営業部・〇〇課長」)が記載されます。

なお、複数名に向けての社内文書である場合、宛名は「社員各位」と表記することもあります。

④発信者

誰が発信したものであるのかを示すために、宛名の下には、社内文書の発信者を記載する必要があります。これは、文書の信頼性や正当性を高める役割も果たします。

具体的には、発信者の所属部署や、必要に応じて役職を記載しましょう(例:総務部⚪︎⚪︎部長)。

⑤表題

社内文書の表題は、文書の内容や目的を簡潔に表したタイトルのことです。表題は文書の先頭に位置し、読み手に文書の概要を端的に伝える目的があります。

表題を書くときには要点を押さえながら、簡潔に書くように心がけましょう。

具体的な表題の例としては、以下のようなものがあります。

- 「〇〇会議のご案内」

- 「〇〇期の営業成績報告書」

- 「〇〇月の勤怠報告について」

- 「〇〇の開催日変更について」

- 「〇〇プロジェクト進捗報告書」

- 「〇〇社員研修プログラムのご案内」

文字数なども10文字〜20文字程度に押さえることで、どういった内容が書かれているのか、一目で情報を把握することができます。

⑥本文(主文)

続いて、社内文書の本文です。社内文書に時候の挨拶などは必要なく、一般的に概要や背景などの詳細内容を書きます。

目的に応じて必要な情報を適切に記述し、簡潔さを意識して文書をまとめることが読みやすさにつながります。

例えば何かの通知や連絡文書である場合、スケジュールの調整、ルールや規定の変更など、重要な情報や変更事項について正確に伝えましょう。

(例)

新入社員歓迎の懇親会について

新たに入社されたAさんとBさんを歓迎する懇親会を開催いたします。新入社員の方々と既存メンバーとの交流を深め、チームの一体感を醸成することを目的としています。

本懇親会には全社員が参加可能です。特に新入社員の方々には参加のご検討をお願いいたします。

ご参加を希望される方は、○月○日までに人事部までご連絡ください。

ご不明な点やご質問がありましたら、人事部までお気軽にお問い合わせください。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

⑦記書き

日付や場所などの情報がある場合、本文の下部中央箇所に「記」と記載し、そこから情報を箇条書きにしてまとめていきます。記書きを使用することで、情報がきちんと整理されます。

また、受信者にとっても分かりやすく、要点を理解しやすくなるメリットがあります。

(例)

記

- 日程:○年○月○日(○曜日)

- 時間:18:00〜20:00

- 場所:カンファレンスルームC(本社ビル3階)

⑧結び

記書きの内容を記載した下に、右詰めで「以上」と記述して文章を締めましょう。これを結びと言い、これにより、すべての内容を記載し終えたことを示すことができます。

⑨担当者名

発信者と社内文書の内容に関する窓口担当者が異なる場合、最後に担当者の情報を記載します。所属部課や氏名、問い合わせが可能な連絡先を書きます。

社内文書を書く際のポイント

社内文書は、読み手に情報を正しく伝えるうえで大切なツールです。実際に書くうえで気をつけておくべきポイントについて、ご紹介します。

「です・ます」調で書く

社内文書を書く場合、基本的に文体は「です・ます」調で書くとよいでしょう。相手に対し丁寧かつ公式な印象を与えることができます。

ただ、会社や組織によってはカジュアルな文体や、簡潔な表現が好まれる場合もあります。そのような場合には、会社のガイドラインや周囲の文化に合わせて文書を作成することも重要です。

1つの文書には1つの用件で書く

1つの文書に1つの用件を書くことで、読み手は文書を見た時点で、その文書が何に関する情報であるかを把握しやすくなります。

一方、複数の用件が混在している文書では、受け手がそれぞれの要件を見つけるのが難しくなり、最終的な処理の効率が低下する可能性があります。

したがって、要件が複数ある場合でも、それぞれ個別に取り上げて丁寧に情報をまとめましょう。

また、要件を整理して記載するために、「5W3H」を意識して記載するとよいでしょう。

- When(いつ)

- Where(どこで)

- Who(誰が)

- What(課題内容)

- Why(動機や目的)

- How(実行手段)

- How many(規模感)

- How much(価格、予算感)

「事実」と「意見」を混同しない

社内文書を書く際には、事実と意見を明確に区別することが大切です。事実とは客観的な情報であり、証拠やデータに基づいていることが求められます。

一方、意見は個人の主観や意見であり、他の人と異なることがあります。事実と意見を混同してしまうと、情報の正確性や客観性が失われ、誤解や混乱が生じる可能性があります。

社内文書は組織内で情報共有や意思決定を行うために重要なツールであるため、基本的には客観的な事実に基づいて記述しながら、必要に応じて意見や提案を述べることで、社内文書自体の情報の正確性と信頼性を高めることができます。

敬語表現は最小限にする

社内文書は効率的なコミュニケーションを目指すものでもあり、読み手がスムーズに理解できることもポイントです。敬語が過剰に使用されると文書が冗長になるため、かえって読みづらくなる場合があります。

適切な敬語を使うことももちろん大切ですが、文書の親近感や読みやすさを考慮して、敬語表現を最小限にすることが必要になるケースもあります。社内文書の目的や相手に応じて、敬語の使用を適切に判断しましょう。

A4書類1枚に収める

基本的に、社内文書はA4書類1枚に収めるようにしましょう。重要なポイントや、要点を絞り込んだ情報のみを盛り込む必要があります。

簡潔に内容を示すことで、文書全体が整理された印象を与えます。結果的に読み手も情報を把握しやすくなり、正しい情報伝達のうえで有効な手段であると言えます。

ただし、文書の性質や目的によっては、複数ページや追加資料を添付する必要がある場合もあります。

最も重要なのは、情報の伝達を正確に行うことです。そのために、文書の長さに気を配りつつも、情報の適切な絞り込みや整理を意識しましょう。

【書式のテンプレートをお探しなら】

さまざまな社内文書の書き方と例

社内文書は簡潔さが求められますので、前置きや挨拶文は不要です。大切なことは、その文書の目的が何で、読み手に何をしてほしいのかを明確に書くことです。

表記の仕方や内容が分かりづらいと、問い合わせが殺到することにもなりかねませんので、注意しましょう。

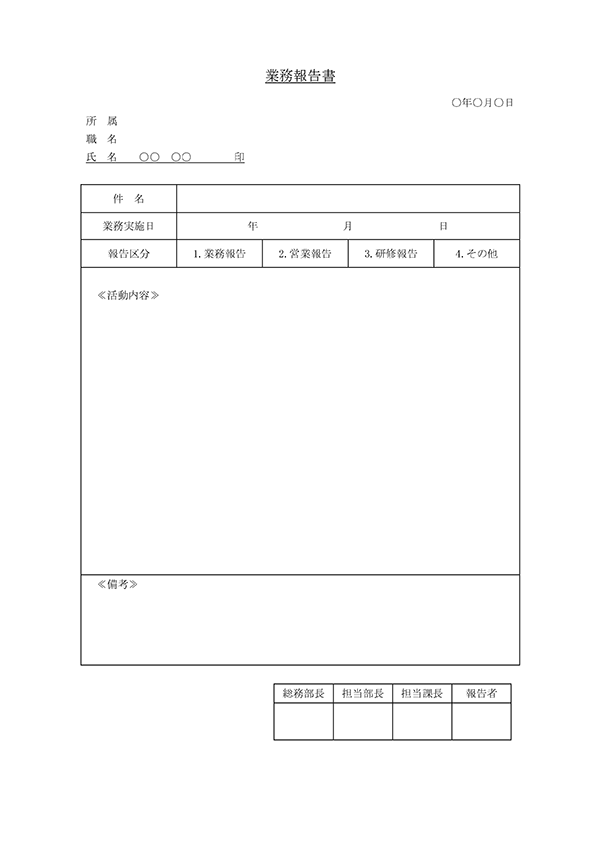

①報告書

報告書には、業務報告書や出張報告書、営業報告書など、さまざまな種類があります。営業であれば顧客との商談内容やポイント、課題や製品の情報など、なるべく詳細を書きます。

どこに業務展開のヒントが隠れているかは分からないので、お客様からのクレーム・要望・提案・競合情報など、何でもピックアップして書き込みましょう。

【書式のテンプレートをお探しなら】

【関連記事はこちら】

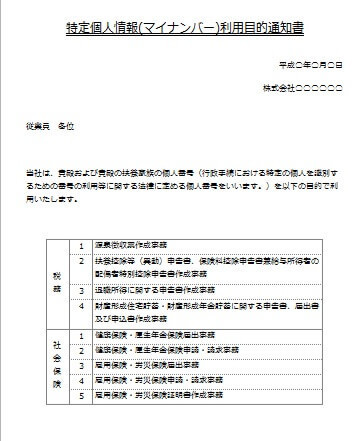

②通達

通達を作成するうえで重要なポイントは、タイトルです。一目見て、どんな内容であるかが分かるように書きましょう。

例えば「出張手当計算基準の変更」「営業職向けセミナー開催のお知らせ」「特定個人情報(マイナンバー)利用目的通知書」など、社員が目にしたときにどんな案件であるか、また、自分にどのように関わるものであるかが分かるようにします。

【書式のテンプレートをお探しなら】

【関連記事はこちら】

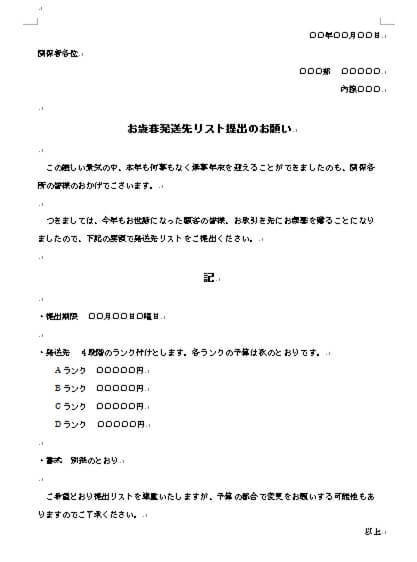

③依頼(お願い)

依頼書を出すことで、社員にはアクションを起こしてもらわなければなりません。誰がどこに、いつまでに何をしなければならないのか、5W1Hを意識して書くことが必要です。

社内文書でありがちなのは、対象が不明確であるために、対象となる人に「自分には関係ないことだ」と思わせてしまうことです。これにより、締め切りまでに必要な書類が集まらずに手間取ってしまうなどといったことが起こります。

誤解を招かないよう、依頼内容と対象者、期日は特にはっきり書くようにしましょう。

【書式のテンプレートをお探しなら】

【関連記事はこちら】

社内文書管理のポイント

会社では日々多種多様な書類のやりとりがなされており、管理をしなければ、雪だるま式に増えてしまいます。

どこの部署でも「しまう場所がない」「キャビネの空きがない」という悩みを抱えています。しかしながら、ISOでは文書管理が求められ、頭を抱えている人も多いのではないでしょうか。

書庫を見ると、いつのものか分からない古い書類の山ができていたり、持ち主不明の荷物が出てきたりすることもあるでしょう。

誰も手をつけず、誰かが片づけてくれるのを待っているだけでは、永遠に解決しません。

効果的な社内文書管理のポイントを、以下に挙げてみましょう。

- 保存期間を決めて表示する

- 管理責任者を決めて都度棚卸しする

- 分類基準を設定する

- 電子保存できるものはデータで保存する

まとめ

社内文書とは、メモから通達まで、社内で配布される文書全てが含まれます。多くの社員を抱える企業にとっては、大切なコミュニケーション手段となっています。

社内文書は用件が明確であることが一番大切なポイントであるため、社外文書のように敬称や文章の丁寧さなどは、そこまで厳密に気にする必要はありません。

しかし、企業風土によっても異なりますので、細かいところは所属する組織に合わせるようにしましょう。

社内文書には、とてもたくさんの種類があります。テンプレートを参考にして作成してください。

【書式のテンプレートをお探しなら】