プレゼンテーション資料の書き方・作り方を完全解説! 伝わる資料を作る5つのポイントも伝授

「プレゼン資料を作るのにはどれくらい時間がかかる?」「相手に理解してもらえる分かりやすい資料をどう作ればいい?」など、プレゼンに関する悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

この記事では、プレゼン資料作成の重要なポイントと、発表を成功させるためのちょっとしたコツを詳しく解説します。

これを読めば、誰でも自信を持ってプレゼンに臨めるようになり、相手にしっかりとメッセージを伝えられるようになるでしょう。プレゼンで悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

プレゼン資料は何のために作るの?

プレゼンは、ただ説明すれば良いというものではありません。プレゼンをすることによって相手を説得し、最終的にはアクションを起こさせなければいけません。

そのために必要なのが、プレゼン資料です。

プレゼン資料があるとどうなる?

- 視覚的に訴えることができるため、相手が内容をイメージしやすくなる

- 重要なポイントを強調して見せることができるため、相手が内容を理解しやすくなる

- プレゼンにメリハリをつけることができ、相手が退屈せずに集中できる

……など。

いかがでしょうか。 相手が内容をイメージして理解し、最後まで退屈せずに説明を聞くことができれば、アクションを起こさせることができそうな気がしませんか?

プレゼン資料は、プレゼンを後押しするためのもっとも重要なアイテムです。

プレゼン資料の基本的な作り方

ここではまず、プレゼン資料を作るときは何から考えてどのように進めていけば良いかなど、プレゼン資料の基本的な作り方について解説していきます。

相手が欲していることは何かを洗い出す

例えば、相手はスピードを求めているのに「手間暇かけて作ります」をアピールしても響きませんよね。それどころか、商談不成立となります。

しかし、「短期納品を実現します」とアピールできれば、それなら契約しよう(アクションを起こそう)となるはずです。このように、相手を動かすためには相手がほしい情報を与えてあげることが基本です。

ちなみに、ここで言う「相手」とは、あなたの提案内容を評価して判断を下すキーパーソンのことを指します。キーパーソンさえ押さえてしまえば、極端な話、ほかの人のことは考慮しなくてもOK。

事前にキーパーソンがどのように考えているかをリサーチし、キーパーソンに響く資料作りをするのがポイントです。

5W2Hを決める

5W2Hを決めて、相手に伝えるべき内容を整理しましょう。

| When(いつ) | 時間、時期、期限、期間など |

| Where(どこで) | 実施場所、作業場所、提出場所など |

| Who(誰が) | 担当者など |

| What(何を) | 提案内容、作業内容など |

| Why(なぜ) | 必要な理由、目的など |

| How(どのように) | 実現する方法など |

| How Much(いくらで) | 費用など |

5W2Hを設定することで、相手は内容をイメージしやすくなり、相手との認識違いを防ぐこともできます。

構成を作っていく

プレゼンでは、思いの丈をつらつら言っても何も伝わりません。相手が情報を整理して、納得しやすいように、構成を以下のように組み立てましょう。

| タイトル | プレゼン全体のタイトル | 具体的な数字や目標を入れ、インパクトのあるタイトルにすること。ただし、長くなりすぎないこと。 |

|---|---|---|

| イントロダクション | 何についてプレゼンをするのか | このプレゼンを聞くと何を知ることができるのかを、初めに明示しておくと、相手がスムーズに聞き納得しやすくなる。課題を投げかけて、注意を引いておくのも効果的なテクニック。 |

| ボディ | 課題共有 | このプレゼンの根幹となる部分。 |

| 課題に対する解決案 | 3案がベスト。 | |

| 解決案の根拠 | データなどを使って、裏付けをすること。 | |

| 相手にとってのメリット | 相手の不満、悩みに訴えかけるメリットを挙げること。3点程度が理想。 | |

| メリットの根拠 | データなどを使って、裏付けをすること。 | |

| 相手にとってのデメリット | 相手に無理やりな印象を与えないために、デメリットを入れ込んでおく。裏返せば、メリットにもなるデメリットを1点程度。 | |

| デメリットの根拠 | 強調しすぎると逆効果。さらっと触れる程度でOK。 | |

| コンクルージョン | 課題に対する答え、まとめを提示 | ボディで伝えた内容のおさらい。課題に対する明確な答えを出すこと。 |

| 行動喚起 | 「解決案を実施するとこうなりますよ」と念押し。背中を押してあげるイメージで。 |

このように構成を練ると、自分の言いたいことは伝わりやすく、相手も納得しやすくなります。

構成作りには「空雨傘」の考え方を使うのも◎

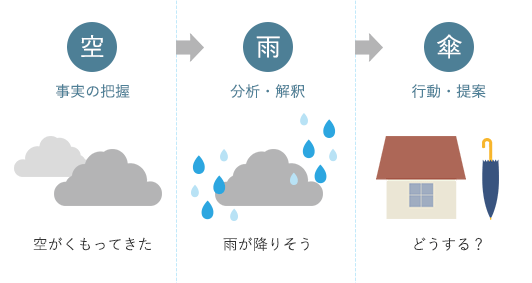

「空雨傘(そらあめかさ)」とは、以下の3要素で構成される問題解決のフレームワークで、マッキンゼーでも使われていることで有名です。

- 空 : 空は曇っている ← 事実認識

- 雨 : 雨が降りそうだ ← 事実解釈

- 傘 : 傘を持っていこう/持ってきてください ← 判断/メッセージ

空は客観的な事実や課題を示します。空を見れば、晴れているか曇っているかは一目瞭然ですよね。つまり、誰が見ても同じで、議論の余地はないものという意味です。

次に雨ですが、これは「空を踏まえてどうなのか」ということを解釈します。曇り空を見て、雨が降りそうと思う人もいれば、当面は大丈夫だと思う人もいるでしょう。ここでは、空に対して何が考えられるかを提示します。

そして最後に傘ですが、傘は雨と解釈したからこうしよう、こうしてほしいという判断やメッセージを示す部分。ここでは、相手にアクションを起こす動機を与えます。このように、空雨傘の考え方も便利です。

プレゼン資料を作るのは難しいと思いがちですが、ここで示した通りにすれば意外に難しくありません。中身が完成すれば、あとはより相手に伝わるよう見た目を工夫していきます。では次項で相手に伝わる資料を作るポイントをチェックしていきましょう。

【書式のテンプレートをお探しなら】

相手に伝わる資料を作る5つのポイント

相手に伝わる資料を作るためのポイントは5点。 この5点を押さえておくだけで、格段に資料のレベルがアップします。

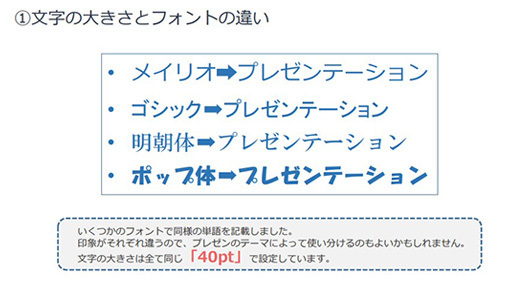

おすすめのフォントと文字サイズ

プレゼン資料は、遠くからでも、どの角度からでもよく見えることを考慮して作るのが基本です。おすすめのフォントはゴシック体とメイリオ。ゴシック体は、縦横のライン幅がほぼ同じであるため、もっとも可視性の高い文字のフォントと言われています。

ただ、ゴシック体は太字設定をしてもラインが太く見えにくいのが難点。文言にメリハリをつけたいのなら、太字設定するとしっかり強調されるメイリオが最適でしょう。メイリオは字面が大きく、横幅が広いため、こちらも可視性に優れています。

しかし、PowerPointで上下中央に表示したときにやや上寄り表示となるため、その点、注意が必要です。

また、フォントサイズですが、これはプレゼン会場やスライドの大きさによって異なるため、一旦目安通りに作って会場で試し、そのあと調整するのが良いでしょう。以下が目安となります。参考にしてみてください。

| 広い会場 | 会議室など | |

| タイトル | 60pt | 44pt |

| 見出し | 44pt | 32pt |

| 本文 | 32pt | 24pt |

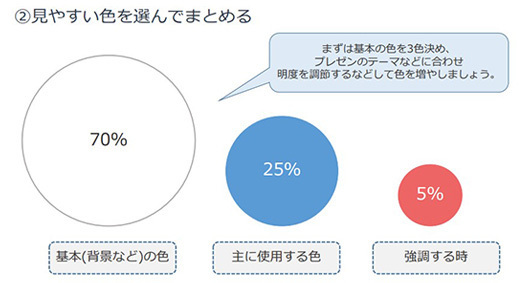

色は同系色でまとめて、見やすく

プレゼン資料にたくさんの色を使うのはNGです。色彩に目が行き、内容に集中してもらいにくいからです。プレゼン資料の色は同系色を3種程度にとどめ、アクセントに1色使うのが良いでしょう。

また、割合は上記のように「全体(背景など)70%」「メインで使用する色25%」「アクセントにしたい色5%」のバランスが良いと言われています。必ずしもそのようにする必要はありませんが、少し意識してみるとすっきりするかもしれません。

色味は、「伝えたい内容」や「伝える相手のイメージ」などに合わせ、適宜選定することが重要ですが、無難にまとめる場合には信頼感や安定感、冷静さなどをイメージさせる青系を使用するのがおすすめです。

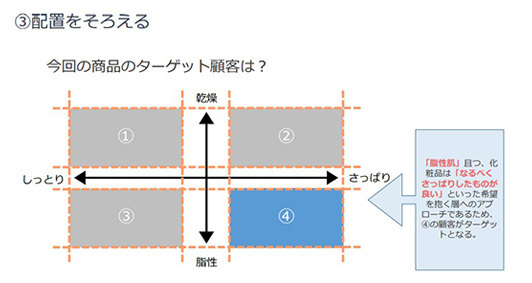

配置やグループ分けに気を付ける

プレゼン資料は、全体を通して統一感を出すと見やすくなります。配置やグループ分けに気を付けて、乱雑な見た目にならないように注意しましょう。

全スライドを通して位置を固定したい見出しや小見出し部分は、スライドごとに作ると、位置をそろえるのが難しくなります。

ですが、PowerPointを利用すると、この問題を解決することができます。レイアウトの同じスライドを複数作成することができるため、とても便利です。

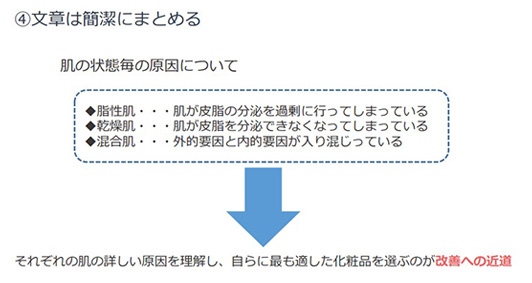

文章を詰め込みすぎないようにする

プレゼン資料は、説明したいことや伝えたいことをすべて網羅するためのものではありません。そのため、文章を詰め込みすぎるのはNG。資料にはまとめた要点を箇条書きなどで掲載し、補足説明は口頭で行うようにしましょう。

ただし、資料を後から見返しても内容を思い出せないような資料は、良くありません。随所に、ポイントとなる文言を入れておくのがマナーです。

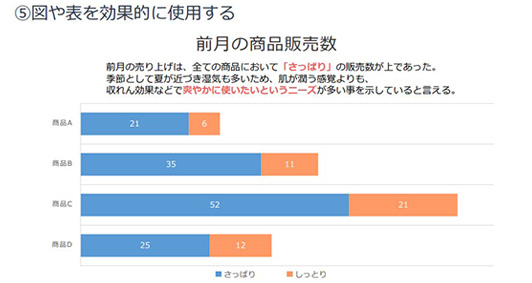

図や画像を効果的に使用する

図や表があることで、相手は内容をより明確にイメージし、理解がしやすくなります。特に、解決案やメリットを述べる場面では、数字を使って具体的に説明し、その数字がどう動いているかが一目で分かる、棒グラフなどを用いるのが効果的です。

プレゼンは中身が重要だと思いがちですが、実は、資料の見た目も同じぐらい重要です。「見やすいな」「分かりやすいな」と思わせることができれば、企画だけでなく、あなたの評価も上がります。

しかし、いくら企画が良くても、見にくかったり図や文字がずれていたりすると、せっかくの良い内容も伝わらず、あなた自身もマイナス評価をされてしまうかもしれません。ここで紹介したポイントを押さえ、ぜひ見た目にもこだわってみましょう。

【書式のテンプレートをお探しなら】

いよいよ発表! 話すときのコツとは?

良いプレゼン資料を作ることができたのなら、発表の仕方にも気を配ってみましょう。人前で話すのが苦手でも、コツさえ掴んでおけば、相手に伝わる良い発表をすることができます。

唐突に本題に入る前にワンクッション

「それでは○○について話します」とすぐにプレゼンを始めても間違いではありませんが、できれば、本題に入る前にワンクッション入れてあげると親切です。いわゆる「つかみ」ですね。

つかみというと難しそうだと思うかもしれませんが、自己紹介やプレゼン内容につながりそうな話題のニュースなどを、2~3分話すぐらいで大丈夫です。できれば、少し笑える内容のほうが良いでしょう。

そうすることで、場が和み、相手はプレゼンを好意的に聴きやすくなります。また、あなた自身も、温まった場のほうが話しやすくなるでしょう。

資料の内容を、そのまま読まないようにする

いくら良い資料ができたとしても、それをそのまま読むだけでは、相手が退屈しています。

退屈させずにプレゼンを進めるには、合間に自分の意見や、ちょっとしたエピソードを入れながら話すことです。プレゼン資料を作るときには、事前にどこで隙間を取るか、どんな話を盛り込むかというところまで考えておくと良いでしょう。

聴いている人とのやりとりを意識する

プレゼン中は一方的に話し続けるのではなく、聴いている人たちとコミュニケーションを取りながら進めましょう。

「どう思われますか?」「~な方も多いのではないでしょうか」「~という経験はありませんか?」などと、疑問を投げかけるようなフレーズを入れるのがおすすめ。相手に共感してもらったり、考えてもらったりできると、よりプレゼン内容に興味を持ってもらうことができます。

プレゼンは、淡々と事務的にこなすものではありません。 聴いている人たちに参加してもらうという意識を持って、進めるようにしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。このページを参考に、プレゼン資料の作り方やポイントを押さえ、ぜひ、相手に興味を持ってもらえるプレゼン資料を作成してみましょう。

ですが、日々の業務に追われてなかなか資料作りに集中できないという方もいるでしょう。そんな方には、こちらがおすすめです。

空雨傘のパターンをはじめ、SWOT分析やPDCAサイクル、業界マップなど、ビジネスのあらゆるシーンで役立つプレゼン資料テンプレートをダウンロードすることができます。自分の思いを盛り込みつつ、オリジナル性のある資料にアレンジして使ってくださいね。

【書式のテンプレートをお探しなら】