契約書の袋とじ製本のやり方とは? 図解でわかりやすく解説

契約書の袋とじを指示されたけど、なぜ行うのか理由が知りたい、そもそも方法がわからないという人もいるのではないでしょうか。

契約書の袋とじは、契印の回数を減らす、捏造のリスクを軽減するなどの効果があります。

本記事では、契約書を袋とじするやり方と手順、袋とじが必要ない場合などを解説します。

【関連記事はこちら】

契約書の裏表紙|必要性と法的効力、マナーの観点から徹底解説契約書を袋とじする理由

契約書の袋とじとは、複数枚ある契約書をひとまとめにして袋とじにすることです。契約書の袋とじはあくまで任意の処置で、法律で定められているものではありません。

袋とじの主な目的は、複数枚の契約書をひとまとめにして契印の回数を減らすことです。これにより、契約書の作成や承認プロセスが効率化され、時間とリソースが節約されます。

さらに、契約書の袋とじは改竄や捏造のリスクを減らす役割があります。開封時に不正や書き換えを検出しやすくなり、法的な紛争の際に証拠としての信頼性が高まるのがメリットです。

袋とじのやり方・手順

ここでは、袋とじのやり方を手順ごとに紹介します。

契約書をホチキスでまとめる

まずは関連する契約書をホチキスでまとめます。契約書の左側をとめるようにしましょう。

契約書をホチキスでまとめる際、文書の順番が間違わないように注意するのがポイントです。

袋とじをする

契約書をまとめたら次は袋とじです。

袋とじの方法には、紙の帯を使用する方法と製本テープを使用する方法があります。

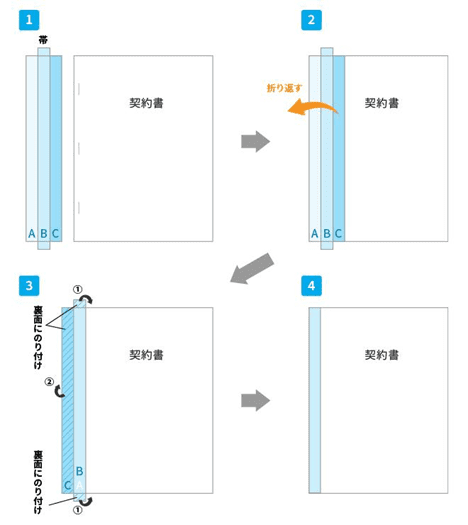

紙の帯の場合

1.紙の帯を作る

最初に、契約書を包む紙の帯を用意します。契約書の縦よりも少し長く、横はホチキスが隠れる長さの3倍にします。

画像のように、3つ折りにできるようにして、中心部分を長く残してカットします。

2.帯の3分の1をのり付け

帯の3分の1を、ホチキスが隠れるようにのりで貼り付けます。

3.折り返して残りをのり付け

帯の残りを外側に折り返して、契約書の裏側にのりでしっかりと貼り付けます。

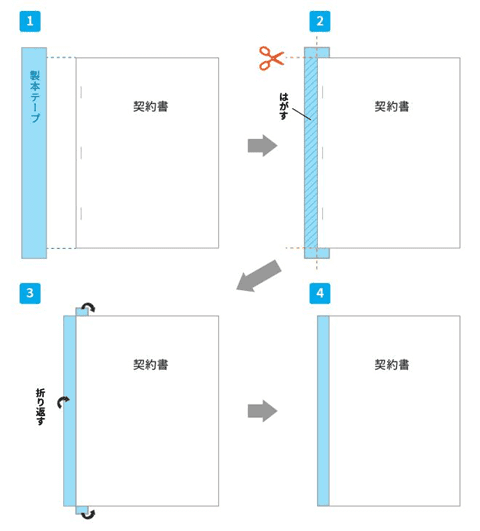

製本テープの場合

1.製本テープをカットする

まず、必要な長さに製本テープをカットします。一般的に契約書の幅に合わせてカットしますが、余裕を持って長めに切ると作成しやすいです。

2.半分を契約書に貼る

製本テープの半分を契約書に貼り付けます。契約書の裏面にテープを貼り、文書全体を包むようにします。

3.余った部分をカットする

画像のように、貼り付けたテープの余分な部分をカットして取り除きます。この際、テープがきちんと密着し、契約書がしっかりと保護されるように注意しましょう。

4.残り半分を折って貼り付ける

契約書の表面に、製本テープの残り半分と上下のテープを折りたたんで貼り付けます。このようにして契約書を安全に封じ、文書の無断開封を防ぎます。

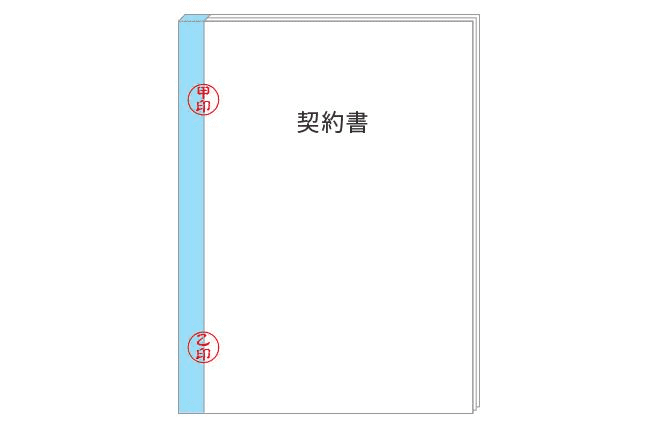

契印を押す

最後に、関係者の署名と印鑑を契約書に押印します。 帯やテープと重ねて押印することで、契約書が開封されたことや改竄が試みられたことを容易に検出できるようになります。

契約書の法的効力を確保し、信頼性を高めるために重要な作業です。

袋とじした契約書の契印

契印とは、複数の契約書が連続しているものであると示すための押印です。契約書の抜き取りや差し替えを防ぐのが目的に行われます。

契印は通常、袋とじされた契約書の表紙または裏表紙に押印され、外部から契約書が正当かどうかを確認するために使われます。

押印箇所は帯や製本テープと重なるようにするのが慣例で、これにより契約書が開封されたり改竄が試みられたりした場合にひと目で把握可能です。

袋とじが必要ない場合とは

前述の通り、契約書の袋とじには多少の手間がかかります。特に多数の契約書を扱う場合、製本作業だけでかなりの時間を要します。

袋とじの手間を省くためには、電子契約書の導入がおすすめです。電子契約書は法的に有効で、袋とじや印鑑、郵送に伴うコストを削減できます。

また、電子契約書を導入すると、契約書の保管や管理が容易になり、セキュリティの向上も期待できるでしょう。

まとめ

契約書の袋とじは、複数枚の契約書をひとまとめにして契印の回数を減らし、改竄や捏造のリスクを減らす役割があります。

袋とじのやり方は、紙の帯を使用する方法と製本テープを使用する方法のどちらかが一般的です。

とはいえ袋とじには作業の手間がかかります。多数の契約書を扱うとなると、製本作業だけで時間がかかるため、できれば避けたいところです。

契約書の管理などに時間や労力をかけたくない場合は、電子契約書の導入がおすすめです。袋とじや郵送に伴うコストを削減できるだけでなく、保管や管理が容易になるため、ぜひ導入を検討してみてください。

【関連記事はこちら】

契約書の裏表紙|必要性と法的効力、マナーの観点から徹底解説