遺産分割協議書とは? 国税庁のひな形や記載例を紹介

遺産分割協議書を作成したいけどどのように作成すればいいかわからない、正確なひな形やテンプレートを参考にしたいという人は多いですよね。

遺産分割協議書に作成義務はありませんが、相続の際に必要とされるケースがあります。

そこでこの記事では、遺産分割協議書のひな形や、記入例を紹介します。

ビズオーシャンでも書式を用意してあるので、この記事で記入例を参考にしつつ、活用してみてください。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、亡くなった人の遺産に関して、法定相続人がどのように分配するかの取り決めを記載した書類です。

遺産分割協議書に作成義務はありませんが、遺産を相続する際に必要とされることが多いです。

例えば、金融機関への手続きや、法務局での不動産の名義変更などの際に提出が求められます。また、相続税の申告を行う際には、税務署への提出が必要となる場合もあります。

遺産分割協議書を作成することは法律上の義務ではありませんが、適切に作成しておくことで、相続後の様々なトラブルを未然に防いだり、不明瞭な点をなくすことができるのです。

遺産分割協議書のひな形

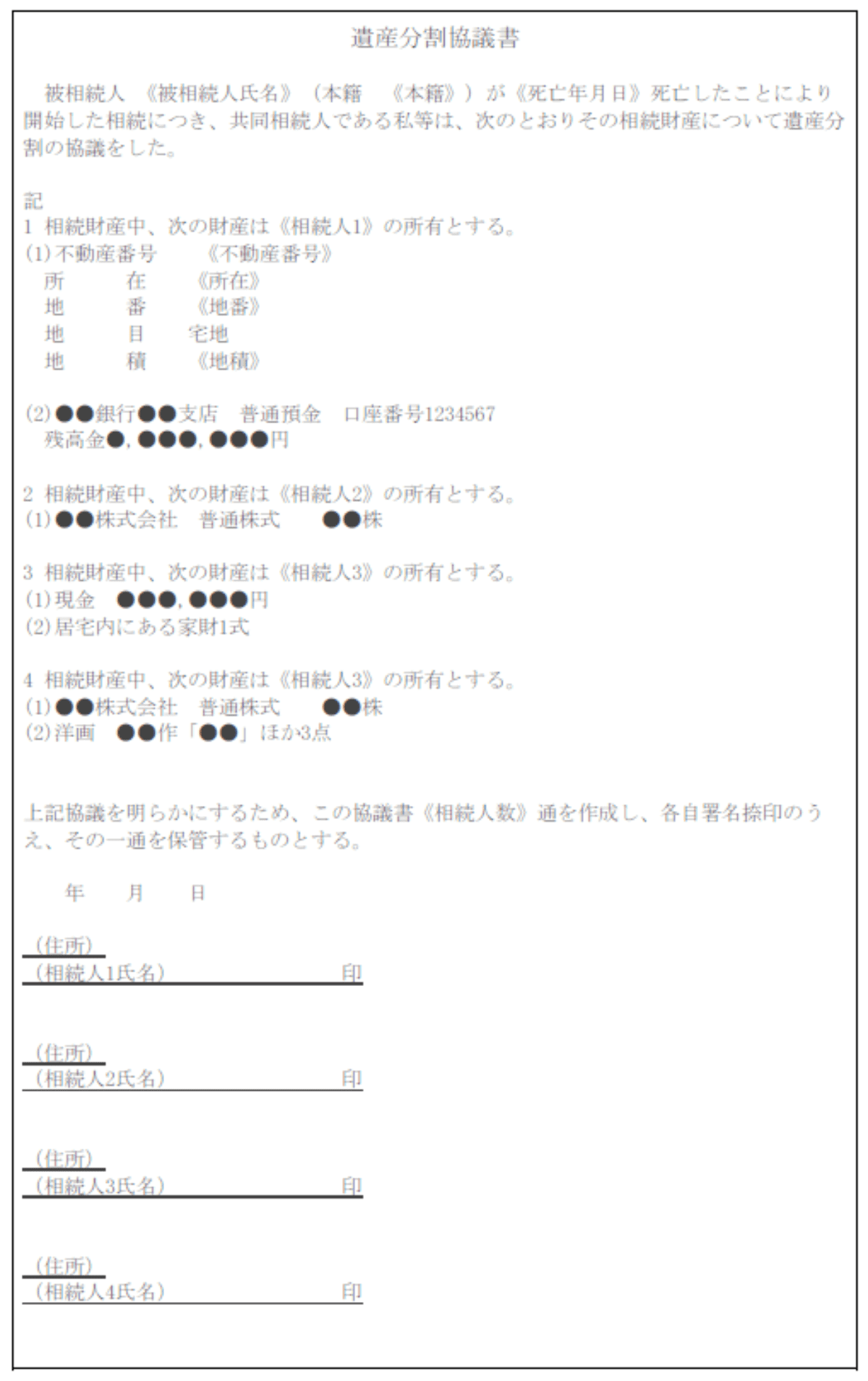

遺産分割協議書は、法律上で定められた決まった書式が存在しないため、相続人が自ら適切な書類を用意する必要があります。

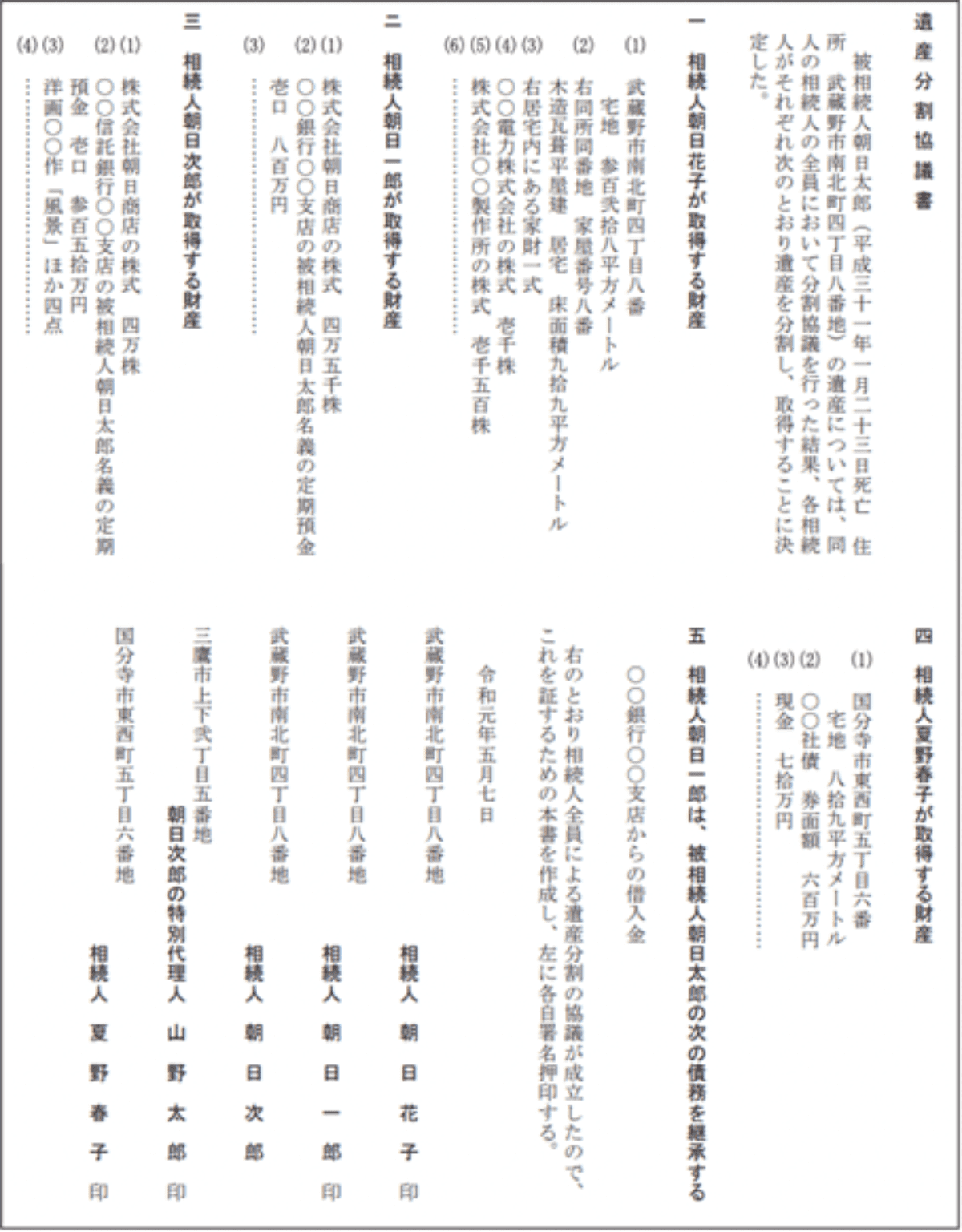

国税庁のホームページには、遺産分割協議書の記載例のひな形が掲載されているので、作成に悩んだ際は参考にしましょう。

また、ビズオーシャンにも遺産分割協議書のテンプレートがあるので、ぜひこちらも参考にしてみてください。

【書式のテンプレートをお探しなら】

遺産分割協議書の記入例

ビズオーシャンのテンプレートを使用し、記入例を作成しました。遺産分割協議書には、下記の項目を記載してください。

- 被相続人(亡くなった方)の氏名と死亡日

- 最後の住所

- どの相続人が何を相続するか

- 相続人全員で話し合って合意した旨

- 作成年月日

- 相続人全員の署名捺印(実印)

遺産分割協議書の記入時の注意点

ここでは、遺産分割協議書の記入時の注意点を紹介します。

相続人全員で作成する

遺産分割協議書を作成する際、その内容が正当であることを示すためにも、法定相続人全員が合意の上で作成しましょう。

遺産分割協議書には誰が法定相続人であるのかを明記する必要があります。

遺産分割協議書を作成する際には、必ずしも全員が揃った状態で作らなければならないというわけではありません。

全員が合意しているという内容で、署名と押印があれば合意したとみなされます。

遺産の記載漏れに注意

遺産分割協議書を作成する際、遺産の記載漏れに注意しましょう。全ての財産を正確に記載するのが重要で、万が一記載漏れがあると、その後の大きなトラブルの原因となる恐れがあります。

また、記載漏れが発覚した際には、遺産分割協議書を作成し直さなければいけません。そうした問題を未然に防ぐため、遺産分割協議書を作成するときには注意が必要です。

「後日、記載した以外の遺産が判明したときに、どのように相続するか」という内容を明記しておくことで、将来的なトラブルや混乱を避けることができます。

複数ページある場合は契印を押す

遺産分割協議書が複数のページになる場合、製本した上で契印を押す必要があります。この契印は、文書の一貫性とその正当性を保証するために重要です。

契印に使用する印鑑は、遺産分割協議書に押印した相続人の印鑑と同じものを使用しましょう。

<h3>遺産分割協議書の作成期限</h3> 200文字

遺産分割協議書は、作成期限が法的に定められているわけではありません。亡くなった方の遺産について、相続人同士でいつ合意するか、いつその内容を文書として残すかは自由です。

しかし、相続税の申告で必要になる場合は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」という期限が定められています。

そのため、期間内に遺産の詳細や分割の内容を正確に申告しなければなりません。

作成期限が設けられているわけではありませんが、相続税の申告で遺産分割協議書が必要であれば、実質10ヶ月の期限が設けられるので注意しましょう。

まとめ

遺産分割協議書は亡くなった人の遺産に関して、法定相続人がどのように分配するかの取り決めを記載した書類です。

作成義務はありませんが、相続に必要とされるケースも少なくありません。

とはいえ、明確なテンプレートなどがなく、ひな形を参考に記載したいという人も多いでしょう。

遺産分割協議書を作成するときは、国税庁のホームページや、ビズオーシャンにあるテンプレートを参考にしてみてください。