第2回 女性の置かれている現状-格差のはざまで-

企業経営に女性力の活用を―不確実な時代に備えるー

「女三界に家無し」と言われた時代がありました。

女性は三従といって、幼い時は親に従い、嫁に行っては夫に従い、老いては子に従わなければならないという、旧来の因習的観念を述べた慣用表現です。

しかし今では、「女は男よりも偉くなってはいけない」どころか、「女、三界(家庭・会社・地域)に活路あり!」の時代の幕開けを迎えているのです。

第2回は、働く女性そして働きたい女性を取り巻く現状を把握したいと思います。

女性の力が注目されている

近年、少子高齢化や市場の成熟化が進む日本経済において、女性の力が注目されています。

日本経済を下支えしてきた中小企業が、今、世代交代期に入っています。

かつての中小企業における継承は、「家」制度の名残でしょうか、まず長男、そして次男と「男性」が後継者とされていました。

しかし今や、男性・女性を問わず後継者に据えざるを得ない時代を迎えています。

そのような状況のなかで政府は、女性が企業の意思決定に関わることで、企業経営に多様な価値観を反映することが可能となり、それを受容する組織はイノベーションが促進されるとの見解を示しました。

さらに2013年4月、経済界に「役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役)に1人は女性を登用する」ことを要請し、女性の活躍推進を成長戦略の中核に位置付けたのです。

女性の社会進出の現状

とはいえ、現状はどうでしょうか。女性の社会進出は進んでいるとはいえ、男女の賃金差の問題、女性管理職比率の問題と、課題はいまだ解消されたとはいえません。

特に地方においての女性観は、家庭内における介護・育児・家事の担い手としての役割という固定観念が未だ残っており、今でも崩すことがなかなかできないものになっています。

よしんば、就職したとしても、出産や育児を機に退職することが多く、持続的な戦力とならないなどの理由で、性差別労働意識(例えば、女性はお茶くみや簡単な入力作業などの単純作業)を押し付けられていました。

こうした認識は未だ発展途上国にはありがちですが、これだけのグローバル化が進んでいるなかで、日本の女性活躍推進化は国際的には立ち遅れていると言っても過言ではない状況となっています。

データから見える女性の就業者数の増加

そこで、女性の社会進出に関わるいくつかのデータからその傾向を紐解いてみましょう。

日本の総人口は、2008年の1億2,808万人をピークに減少に転じており、労働力となりうる生産年齢人口も減少しています。生産年齢人口が減少するにもかかわらず、就業者数の平均は必ずしも人口減少と連動するわけではありません。

総務省統計局の労働力調査[1]によれば、15歳以上で働く意志と能力がある者、具体的には就業者・完全失業者・求職者の総数である「労働力人口」は6,918万人(2022年4月現在)という結果があります。

総人口も生産年齢人口も減少しているのに、就業者数および労働力人口は増加しているのはなぜでしょうか。

その要因は、女性とシニアの雇用が拡大したためと考えられます。男性の就業者数は2008年~2018年にかけての10年間で、約30万人減少したのに対し、女性の就業者数は282万人増加したというデータから読み取ることが出来ます。

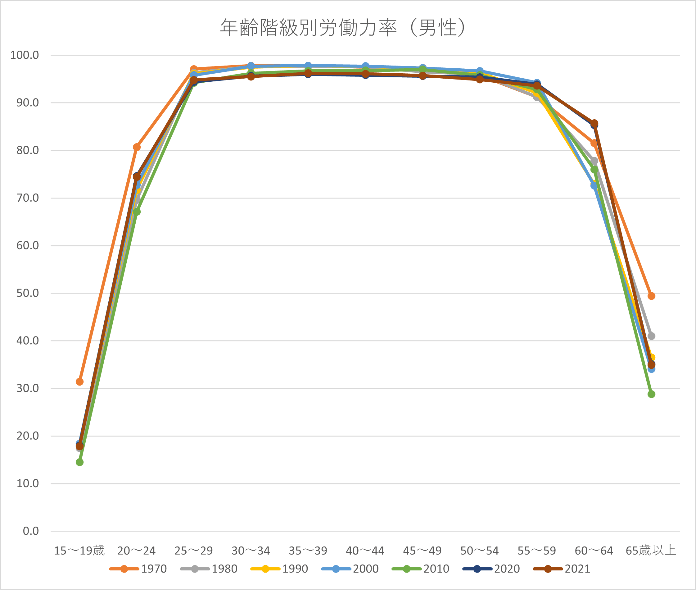

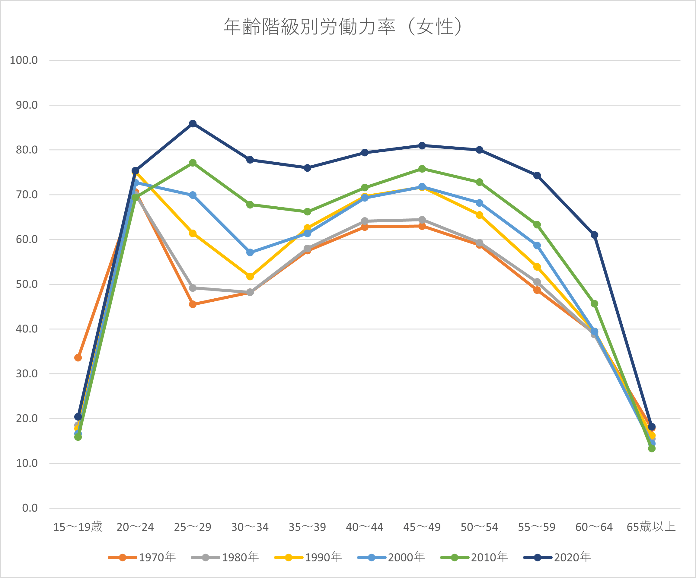

図-1 年齢階級別労働力率(M字カーブ)状況

総務省統計局 労働力調査2022データより抜粋作成

女性労働力の推移と就業意識

図-1は、我が国における年齢別の労働の推移を表す「年齢階級別労働力率」、いわゆる「M字カーブ」の推移です。

労働力率の男女差はもちろんですが、グラフの形に注目すると、男性はほぼ台形の形を成しているのに対し、女性は、現在も「M字カーブ」を描いてはいるものの、1980年からの変化を見ると、そのカーブは以前に比べて緩やかになっていることに気付きます。

M字の底となる年齢階級も上昇傾向(平行移動)にあることがわかります。

また、25~29歳の労働力率が次第に上がり、83.9%と年齢階級別で最も高くなっています。

さらに細かく見れば、労働力率が低下し始めてから再度上昇する、いわゆるM字の谷が浅くなっていることもわかります。

もはやM字ではなく、まだまだとはいえ、男性の形である(先進諸国で見られる)台形に近づきつつある変化がみてとれます。

この間には、女性が職業を持つことに対する意識にも変化が表れています。

1992年頃までの意識として「子供が大きくなったら再び職業をもつ方がよい」という割合は低下する一方で「子供ができても,ずっと職業を続ける方がよい」という割合が上昇傾向にあります。

そしてその割合は女性63.7%,男性58.0%と、男女ともに6割前後まで上昇しています(内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」2019年)。

雇用形態の状況

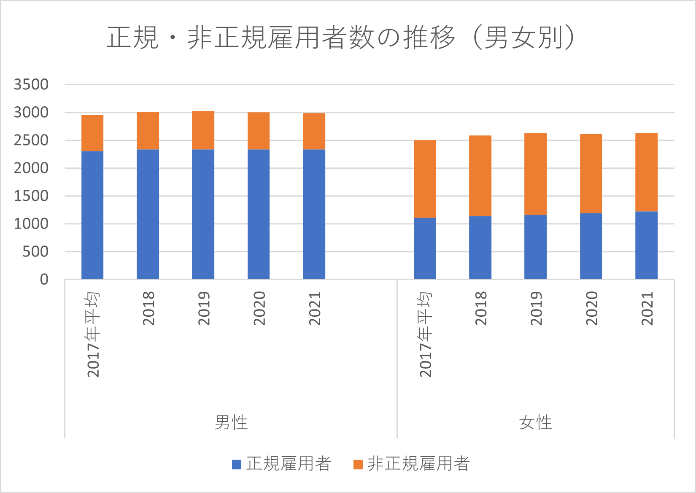

図-2は、男女別雇用形態割合の推移です。

雇用契約の状況からいうと、2021年における非正規雇用労働者割合は、全体平均ですが、男性は約2割程度(21.8%)に対し、女性は5割以上(53.6%)となっています。

図-2

総務省統計局 労働力調査2022データより抜粋作成

女性に多いと言われているこの割合の長期的な年齢階級別傾向は、年齢層が上がるごとに非正規雇用労働者割合が高くなる傾向にあります。

統計によると1990年以降2020年にかけて最も割合が大きく上昇したのは、男女とも65歳以上の層です。

15~24歳の若年層(在学中の者を除く)は、近年、横ばい、あるいはやや低下傾向で推移しているとはいえ、それでも2020年は、15 ~ 24歳の層は女性27.4 %、男性22.4%で、女性では、その後年齢層が上がるごとに非正規雇用労働者の割合が高くなってきます。(逆に男性では、25~34歳、35~44歳、45~54歳の層で非正規雇用労働者の割合が順に低くなった後、55~64歳の層で反転して割合が高くなる傾向にあります。)

この年齢層が上がるごとに非正規雇用労働者割合が高くなるという傾向は、正規社員で働き続けるには何らかの問題が存在する可能性があると考えられます。

すなわち、非正規雇用労働者のうち、現職の雇用形態に就いている主な理由に「正規の職員・従業員の仕事がないから」として不本意に非正規の雇用形態に就いている者の人数(年齢計)が、2020年には女性118万人、男性112万人で女性の方が多くなっていることからもうかがえます。

給与における男女間格差

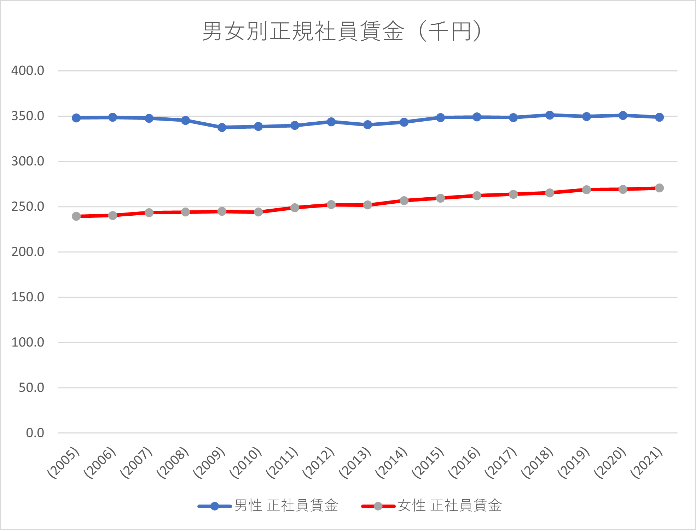

正規雇用者における男女の所定内給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にはあるものの、その縮小率は低く、ほとんど解消されていないと言っても過言ではありません。

図-3は、一般労働者のうち、正社員・正職員の男女別の所定内給与額の推移ですが、2021年の男性の給与水準を100とすれば女性の給与水準は77.6となりますが、グラフで見ても数年間において大きな変化は見られないことがわかります。

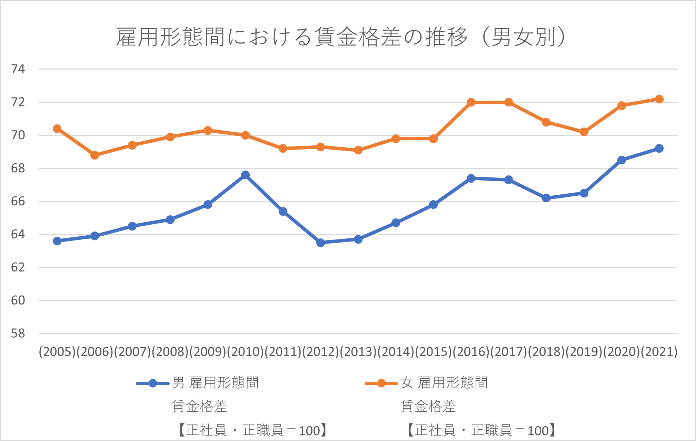

また、図表-4は、正規雇用者の賃金を100とした場合の非正規雇用者(男女別)の賃金水準の推移ですが、男女それぞれの水準は2019年を除き、ほぼ上昇傾向にありますがやはり格差に格段の変化があるようには思えません。

むしろ、男性とくらべ、女性の方が正規社員との格差が小さいことがわかります。

これは、正規社員と非正規社員との業務の内容についての重要性の差の表れとも考えられます。

すなわち、男性の業務内容はどちらかと言えば重要性の高い、しかも正規雇用者に偏る傾向があり、非正規雇用者とではその重要性に見合う賃金差がみられる。

しかし女性の場合は、正規雇用と非正規雇用者ともに単純作業等、補助的な作業が多く、業務内容に差をつけにくいといったところでしょうか。

図-3

図-4

総務省統計局 「令和3年労働力調査年報」のデータを基に作成

賃金格差の根源

では、「賃金格差」について、変化が見られない(格差が埋まらない)ということをそのように捉えたらよいのでしょうか。

OECDの統計(2021年)によると、男女間の賃金格差は欧米諸国がほぼ10%台であるのに対し、ダントツ1位は韓国で31.1%、そしてイスラエル24.3%、ラトビア23.2%についで日本は第4位で22.1%となっています。

2005年は32.8%で第2位でしたが、その後緩やかに減少傾向にあるものの、世界的にはまだまだその格差は大きいことがうかがえます。

欧米では「性別による職業の偏り」が男女の賃金格差の原因と言われ、女性が多い職種で賃金が低いという「性別職業分離」が指摘されています。

しかし、女性労働者比率の低い職種で高賃金職種がいくつかあるものの、とくに女性比率の高い職種が大きく低賃金職種に偏っているわけでもなさそうです。

日本の男女賃金格差が大きい理由はほかにどのようなことが考えられるでしょうか。

それは性別役割の固定化と就社型雇用システム、正規・非正規の賃金格差および女性の非正規比率の高さにあると考えられるのです。

すなわち、日本型経営の特徴の一つといわれてきた終身雇用という根強い意識を払拭することができず、正社員雇用を守るための差別化を非正規雇用との処遇格差に求めた結果としてとらえると分かりやすい。

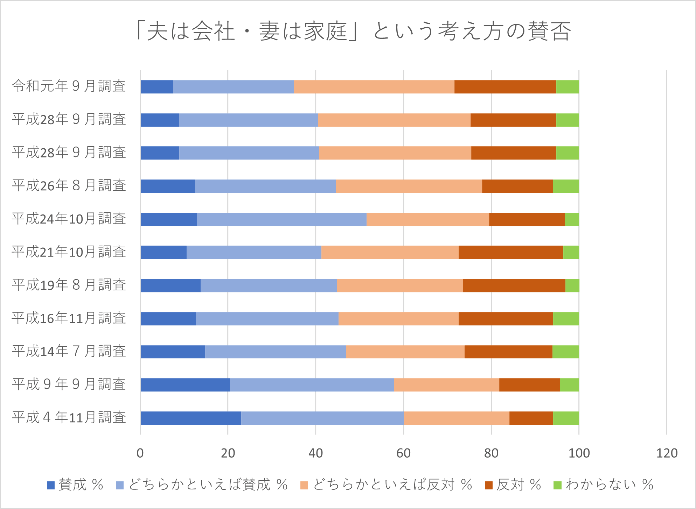

さらに、日本古来の「男性は会社・女性は家庭」という男女分業(性別役割の固定化)認識をも払拭できずにおり、加えて、女性は正社員で働いても、結婚や出産を機に退職するものだという固定観念があり昇格・昇給が抑制されてしまう。

いわゆる「男性社会」という理不尽な壁にあえて立ち向かうことは無駄なあがきという観念を植え付けられ、結果的に女性の多くが非正規雇用で働くことになり、そこに格差が生じていると考えられるのです。

たしかに昔は、正規雇用である夫の収入だけで家計を賄っている家庭も少なくありませんでした。

男性が外で稼いで、女性は専業主婦として家庭を守るという性別役割分業意識が企業文化として広く浸透した時代はすでに遠い過去となり、むしろ最近は必要に迫られ家計を支えなければならない女性(主婦)も増加しています(図-5参照)[2]。

国が打ち出しているさまざまな雇用安定策も、まだ完全とは言い切れない状況です。

増え続ける非正規労働者の不安定な雇用と低賃金を放置し続けることは、男女の賃金格差をさらに拡大させることにつながるのではないでしょうか。

図-5 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に対する意識

令和元年度 内閣府 男女共同参画社会に関する世論調査データを基に作成

1972年の制定以降、改正が重ねられた男女雇用機会均等法ですが、採用や昇進・昇格においては表面上の差別はなくなったとされてはいますが、女性に対する会社の姿勢が変わったわけではないということを感じ取れる結果となっています。

もちろん欧米でも非正規雇用者が少ないわけではありません。日本でも「働き方改革」が進んでいますが、欧州では同一労働同一賃金という原則がかなり浸透しており、日本と比べて正規雇用と非正規雇用間の賃金格差は大きくないのです。

何度かの改正が行われた男女雇用機会均等法は、建前では女性社員に対する採用・昇進・評価やハラスメントなどの差別は許されなくなっているはずです。

しかし実状は、ほんの一部だけでも前述のとおりです。

それでも、女性の労働力を無視することが出来ない状況は、じわじわと拡大しつつあるのです。

格差のはざまのなかで地上に出たいという願望がありながらも、地下に無理やり押し込まれたままになってしまった女性力を、労働力という側面から女性の立ち位置の確認を行ってきました。

次は、「人材」としての女性力について、地下に眠る女性力をいかに発掘すべきかを考えていきたいと思います。

1 「平成22年労働力調査結果」(総務省統計局)(2022年10月6日アクセス)

2 内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査(令和元年9月調査)」(2022年10月6日アクセス)

【書式のテンプレートをお探しなら】