誓約書の書き方とは? 基本的なポイントや注意点を徹底解説!(無料テンプレートあり)

誓約書が必要になった場合に、そもそも書き方がわからない方や、「契約書と何が違うの?」と思う方もいるかもしれません。

この記事では、誓約書の基本的な意味や書き方をはじめ、区別がしづらいその他書類との違いまでわかりやすく説明していきます。

また、実用的な誓約書の作成方法を無料テンプレートとともに紹介しますので、誓約書の作成が初めてという方は、ぜひ参考にしてみてください。

\ビジネスに役立つ資料を数多く掲載中!!!/

誓約書とは?

誓約書とは、当事者が何らかの事項を約束する際に、相手方に提出する書類です。

通常、当事者間でトラブルが発生した際に、トラブルの原因となる行為をした者が「今後同様の行為を行わない」と約束するために作成されます。

また、トラブルの発生を未然に防ぐために、事前に約束を交わす場合にも作成されます。

義務を守る側が誓約書の受け取り手に対して約束事を示す書類であるため、提出者のみが署名捺印し、受け取る側は署名捺印をしません。

誓約書には法的効力がある

誓約書には、一方の当事者が約束する内容が記載されているため、公序良俗に反しない限り、契約書と同様に法的効力を有します。

そのため、相手方と裁判(訴訟)になった場合にも、誓約書を証拠として提出が可能です。誓約した者が誓約書の内容を遵守しなかった場合、損害賠償責任などを負う可能性があります。

【注意】法的効力が無効・取消になるケース

契約書を作成する際は「内容を理解し合意しました」という意思表示として署名をします。

誓約書は法的効力があるため、特別な理由がある場合を除き、すでに署名をした誓約書を無効・取消をすることはできません。

誓約書が無効・取消となるケースは以下の通りです。

- 誓約書の内容が公序良俗に違反する場合(民法第90条)

- 作成者に錯誤(無意識な誤り)があった場合(民法95条1項)

- 詐欺・強迫に基づく場合(民法第96条)

- 誓約書の作成時点で、作成者に意思能力がない場合(民法3条の2)

- 作成者が未成年であり、法定代理人の同意がない場合(民法5条2項)

- 強行法規に違反する場合

- 誓約書の内容が不明確な場合

また以下のように、誓約書が労働基準法などに違反している場合も無効・取消となります。

- 誓約者に残業代を請求させない(労働基準法第37条)

- 競業禁止など、誓約者の職業選択の自由を害する

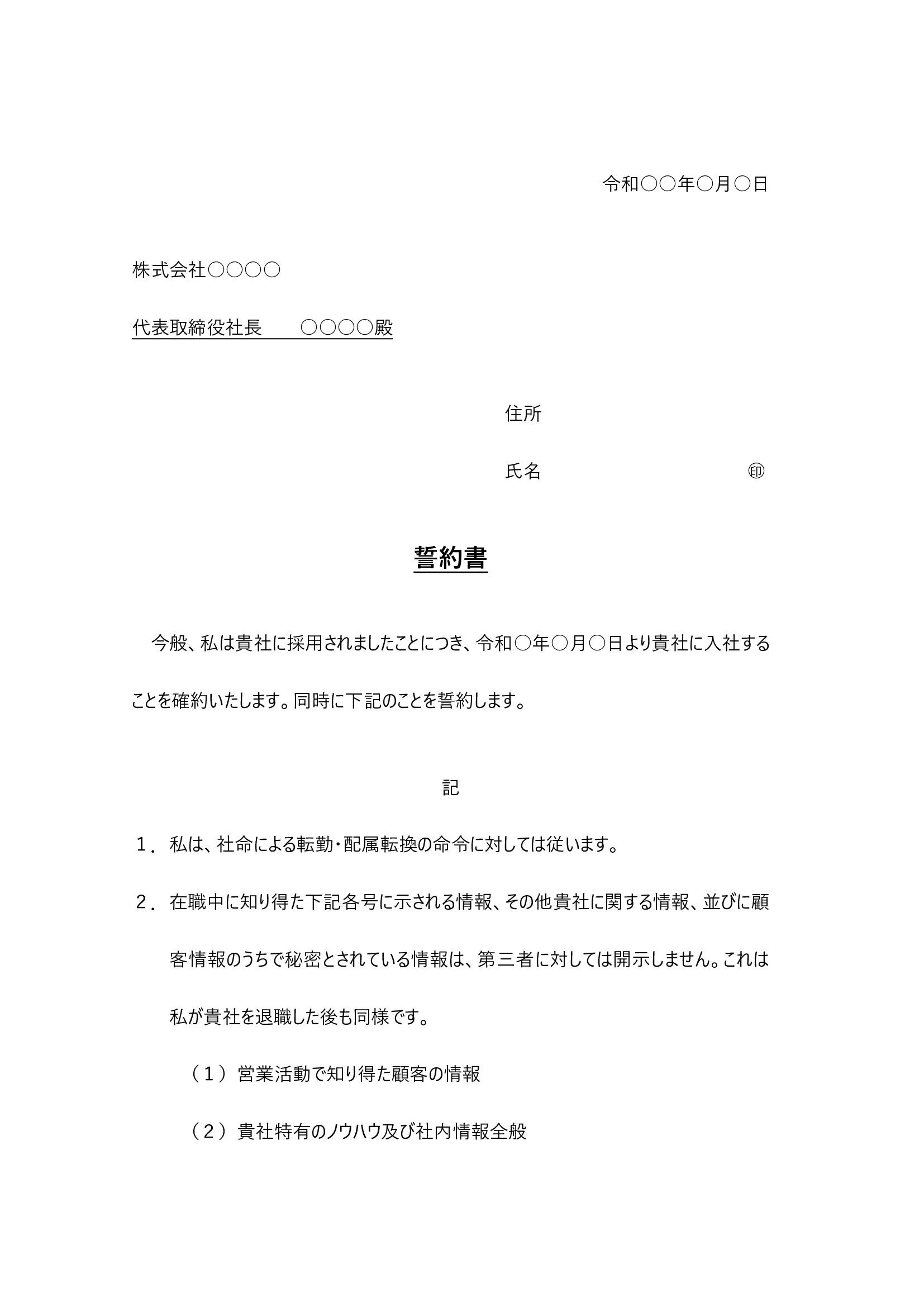

誓約書の書き方の基本的なポイント

誓約書は特定の行動などを約束するための書類です。

誓約書の書き方は法律で定められているわけではありませんが「いつ」「誰と誰が」「どのような内容で」合意を交わしたのかを明確にする必要があります。

ここからは、誓約書を書く際の基本的なポイントについて説明します。

誓約書の文面と構成について

誓約書は、基本的には契約書と同じように書式があります。一般的には、以下のような構成になっています。

- 表題:「誓約書」や「秘密保持誓約書」、「入社誓約書」といったタイトルを記載する

- 誓約者の情報:誓約者の氏名や住所、連絡先、所属先、役職などを記載し、署名・押印する

- 作成日:誓約書を作成した日付を記載する

- 作成理由:誓約書を作成することとなった理由やトラブルの原因を記載する

- 誓約内容:具体的な行動や義務といった誓約者が約束する事項の内容を記載する

- 違反に対する罰則:誓約者が誓約内容を遵守しなかった場合の罰則を記載する

誓約書には、誓約内容が明確に記載されている必要があります。誓約事項では、何を約束するのか、どのような条件があるのかなどを明確に記載します。

なお、文言はシンプルかつ明確に、もれなく情報記入するようにしましょう。

また、誓約書には違反した場合にどのようなペナルティが課せられるのかを明確に記載する必要があります。

ただし、倫理に反する行為や人権を侵害する行為など、公序良俗違反につながるようなペナルティはNGです。

作成した誓約書の内容が法令違反でないか心配な場合は、弁護士に相談することも視野に入れましょう。

実際に誓約書を書く場合、誓約書のテンプレートを使用するのも有効な手段です。もちろん自分で誓約書を作成しても問題ありませんが、テンプレートを使用すればスムーズに誓約書を書き始めることができます。

誓約書の記入方法と書類の添付について

誓約書は、添付書類や証拠書類が必要になることがあります。必要な書類は、誓約書の種類や内容によって異なり、たとえば以下のようなものが挙げられます。

- 身分証明書(運転免許証、パスポート、住民票など)

- 収入証明書(源泉徴収票、給与明細、確定申告書など)

- 所有物証明書(自動車検査証、登記事項証明書、不動産登記簿謄本など)

- 保証人の同意書(保証人が必要な場合)

- その他必要な書類(契約書、署名証明書、公的機関からの証明書など)

これらの証拠書類はすべての誓約書で必要になるわけではありません。誓約書を作成する前に、どのような証拠書類が必要かを確認し、それらを用意することが重要です。

誓約書の書き方の例文とテンプレート

目的別に誓約書の書き方や例文をご紹介していきます。テンプレートを活用しながら実際の誓約書作成にお役立てください。

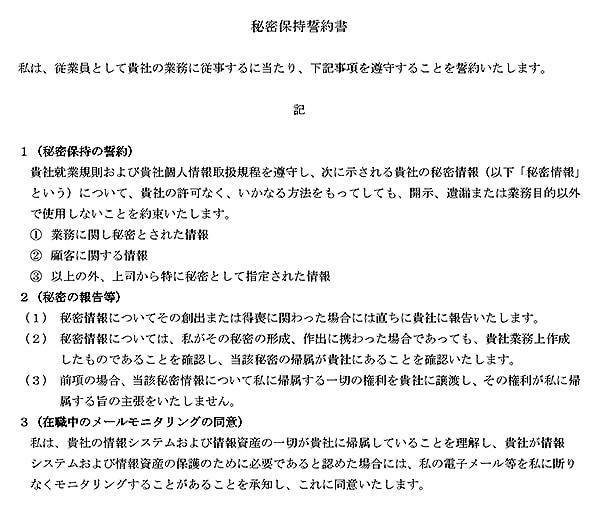

秘密保持誓約書【無料配布】

従業員は勤務期間中、様々な情報に接します。

その中には以下のような、他社に漏らされては困る情報にも、社員は触れることになるでしょう。

- 会社の製品情報

- 営業上の秘密

- 顧客情報

- 社員の個人情報など

これらの秘密を守るため、従業員は入社の際に秘密保持誓約書を会社に提出するのです。

これには、業務上知りえた情報を他に漏らさない旨の誓約文言、自ら秘密情報を創出した場合の会社への報告義務、自ら創出した情報といえども他に漏らさない旨の文言、秘密情報を他に漏らしていないか確認する社員のメールのモニタリングを承認する文言などで構成されます。

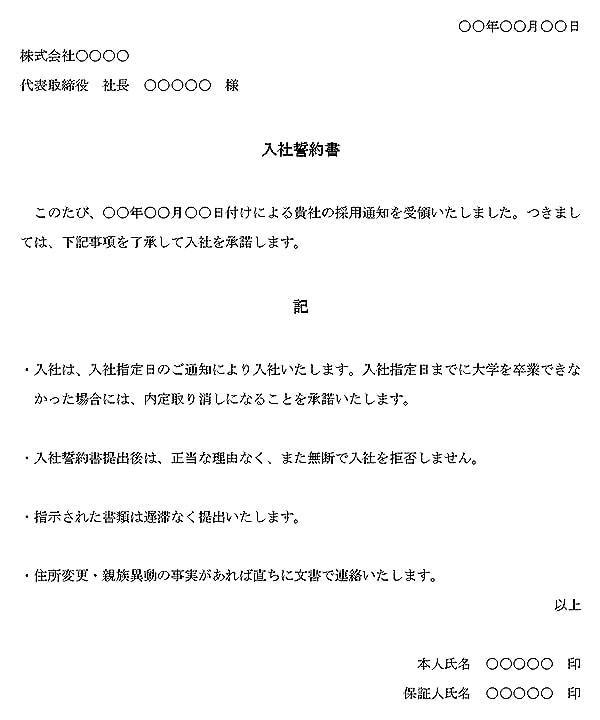

入社誓約書【無料配布】

内定者に会社が新卒採用や中途入社の経験者採用を行う場合、選考の結果から誰を採用するか決定します。

この決定された人が簡単に辞退して採用選考を繰り返すことがないように、採用決定の段階で会社が採用内定者に提出を求めるのが、入社を誓約する入社誓約書です。誓約書には、入社指定日に必ず入社する旨誓約する文言が記載されます。

また、採用に当たり求められる書類の提出、入社までの住所変更、家族の異動など会社が求める書類や報告を遅滞なく提出する旨、誓約する文言が書かれています。

新規学卒者の場合は、まだ卒業が決まっていないうちに採用内定されるのが通常です。そのため、卒業が採用の条件である旨の文言が記載されます。

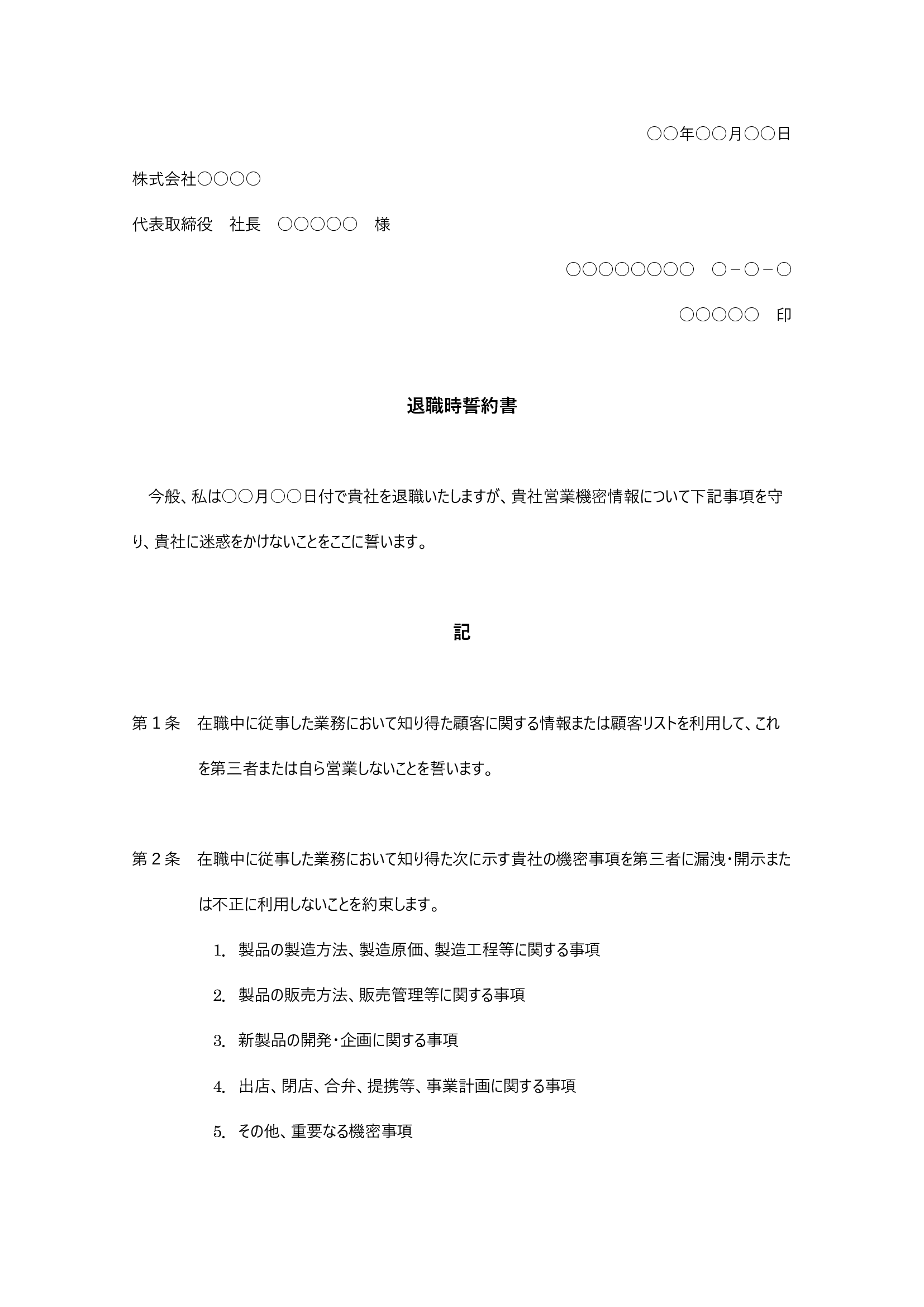

退職誓約書【無料配布】

労働者が退職する際に提出する文書が、退職誓約書です。

誓約書に書かれる項目としては、「秘密保持義務の遵守」と「競業避止義務の遵守」などが多い傾向にあります。

誓約書を交わす目的は、「競合企業への転職」「競合する会社の設立」などの競業行為や、在職時に知りえた営業上の秘密や顧客や取引先の情報、習得したノウハウの不正な流用を防ぎ、自社が重大な損害を被らないようにするためです。

また労働者が、在職中に担当していた業務の成果に発生した知的財産権を、退職後に求めて訴訟を起こす場合もあります。

このような争いを防ぐためには、知的財産権の帰属先が会社であることを明確に記載しておくことが大切です。

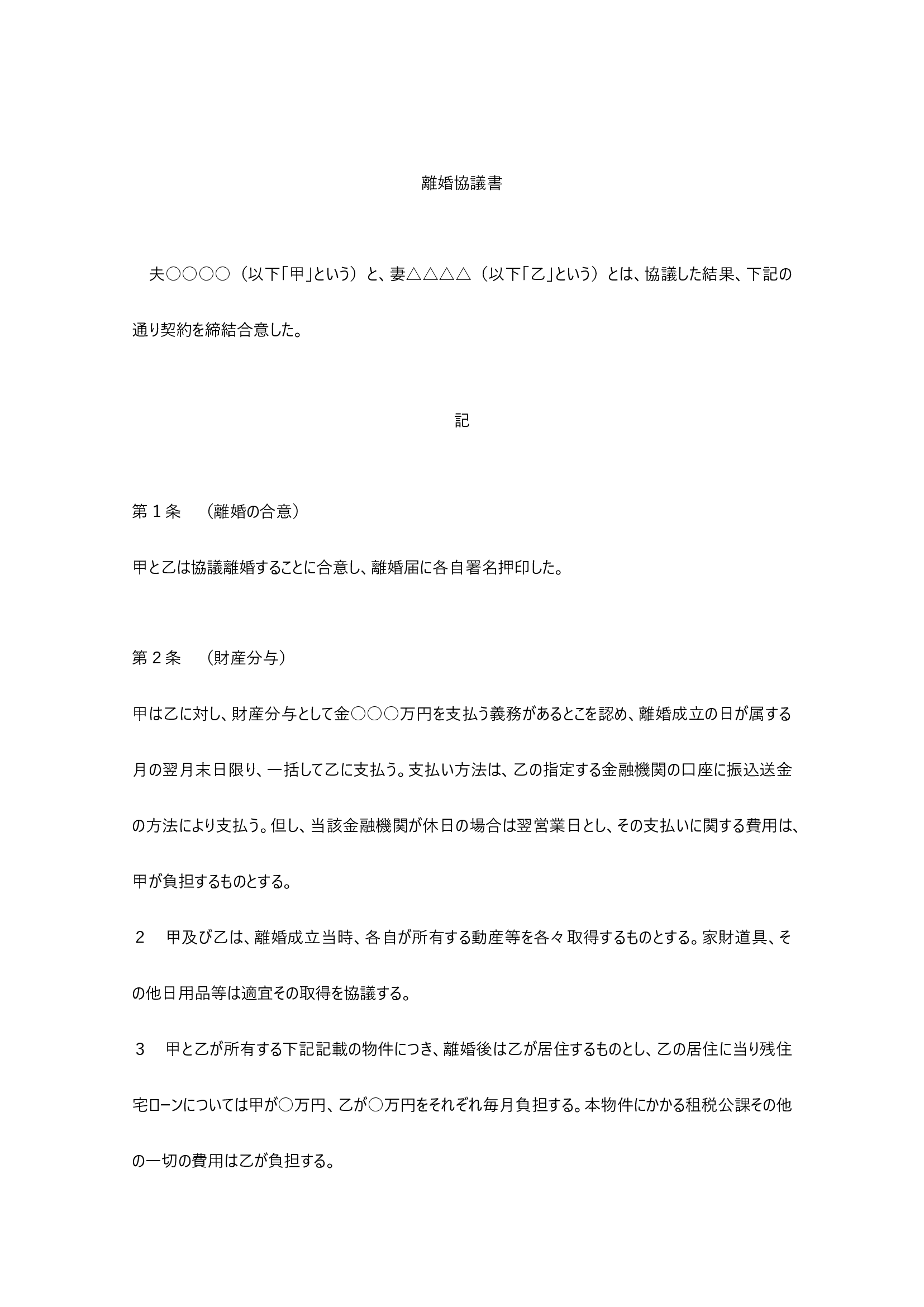

離婚時に夫婦で交わす誓約書【無料配布】

離婚する場合には、離婚した後のトラブルを回避し、離婚後の義務の履行を担保するため、誓約書を提出してもらうことになります。

夫婦はお互いに一緒に暮らしている間にお互いの努力で、財産を築いたとする夫婦共有財産制を前提として離婚する場合には、財産分与が行われます。

また離婚の原因を作った配偶者から他方配偶者に対して、慰謝料が支払われることもあるでしょう。

離婚時点でこれらが清算されていれば問題ありませんが、離婚時点以後に支払いがなされる場合には、支払う義務のある配偶者から、確かに支払う旨の誓約書を他方の配偶者に差し入れることになります。

子供が夫婦の間にいる場合に、母親が子の親権を持って育てることになり、成人するまでの間は父親が子の養育費を母親に支払うことになった場合、その養育費支払いに関する誓約書なども、この離婚時の誓約書に含まれます。

養育費支払いの義務が誓約書として残っていれば、後で養育費の支払いをめぐってトラブルになることは回避することができるのです。

下記テンプレートを参考に夫婦間で協議した協議書も作成しておくと良いでしょう。基本的な財産分与や慰謝料などについての条項記載があります。

金銭貸借誓約書【無料配布】

個人間でお金の貸し借りを行う場合にも、誓約書を用いる場合があります。

金銭トラブルに発展しないよう、下記の5つを明記しておきましょう。

- 貸し借りをする金額

- 借用日

- 返済期限

- 返済方法

- 利息

また、上記の誓約内容が守られなかった場合の延滞損害金(ペナルティ)も記載しておくと安心です。

下記の基本的な誓約書のテンプレートに必要な項目を記載して使用してください。

個人間で交わす誓約書【無料配布】

個人間で何らかの約束事を交わす場合には、誓約書よりもプライベートな場面に向きの「念書」が用いられることが多いです。

誓約書も念書も法的効力があることには変わらないため、どちらで作成しても問題ありません。

誓約書を作成する場合は、下記の基本的な誓約書のテンプレートに誓約書の内容や必要な項目を記載して使用してください。

誓約書を作成する際の注意点

誓約書は、トラブルを避けるために相手と交わされる書類です。間違った手順で作成すると、逆にトラブルに繋がる恐れがあります。

以下では、誓約書を作成する際の注意点を解説するので、ぜひ確認しておきましょう。

電子署名利用時の注意点

近年では、電子署名を導入している企業が増えてきています。電子署名が認められるためには、電子署名法2条および3条により、本人性と非改ざん性の2つの要件を満たさなければなりません。

本人性とは電子署名が本人によって作成されたことで、非改ざん性とは改ざんされていないと確認できることです。

電子署名の手段は、「当事者型」と「立会人型」という2種類の方式で分かれています。

「当事者型」は、契約を締結する本人が自ら署名する方法の電子署名です。この方式では、他人が偽装して悪用するという危険性が低いことがメリットですが、両当事者が電子証明書を所持していないと利用できないというデメリットがあります。

「立会人型」は、契約における当事者の代理で行う電子署名です。当事者以外の第三者が署名をするため、本人確認が曖昧になりがちな点に注意しましょう。

参考:電子署名及び認証業務に関する法律 | e-Gov法令検索

誓約書は目的に合わせて内容を調整する

誓約書は、契約書と同様に自由に項目を記載できる点がメリットです。一般的に誓約書の項目は、契約書にある義務を厳守してもらうよう、念押しとして用いられます。

ただし、記載内容によっては法的な効力を持つ場合もあるため、注意が必要です。相手に遵守してほしい事項を明確に示すために、状況や目的に応じて内容を調整しましょう。

誓約書と混同しやすい書類

誓約書と混同されやすい書類がいくつかありますが、それぞれの違いについて分かりやすく解説していきます。

「契約書」との違い

誓約書と契約書はどちらも法的な書類ですが、使用される目的が異なります。

誓約書は、一方的な約束を表明する書類であり、自分が何らかの行動や事柄を実行することを約束する書類です。

一方、契約書は、当事者間で相互の権利や義務を定める書類であり、互いに約束を交わし、契約を締結することを目的とします。

具体的には、誓約書は、機密保持、個人情報保護、禁止行為や違反行為の防止、約束の履行など、一方的に約束を行う場合に使用されます。

一方、契約書は、物品の売買、サービス提供、雇用契約など、相互における権利と義務を明確にする場合に使用されます。

つまり、誓約書はあくまでも一方向の約束を宣言する書類であり、契約書は相互の合意に基づく書類であるという点が最も大きな違いです。

「念書」との違い

誓約書と念書はどちらとも合意事項を記載する書類ですが、目的や書類の形式において違いがあります。

誓約書は、義務を果たすことを約束する書類であり、特定の条件に従うことを保証する書類です。

一方、念書は、当事者間での約束事項を明確化するために使用されます。

主に契約締結前の交渉の段階で使用されますが、契約に至らないこともあります。また、誓約書は法的拘束力を持ちますが、念書には法的拘束力はありません。

以上のように、誓約書と念書は、目的や形式などに違いがあるため、使い分けが必要です。

「覚書」との違い

誓約書と覚書においても、それぞれ目的や内容が異なります。繰り返しになりますが、誓約書は当事者間で何らかの事柄を約束する際に作成されます。

一方、覚書は、当事者間で合意した内容を記録するための書類です。

たとえば、商談の内容や取引条件、提携の方針などを書面で残す場合に、覚書は、取引や提携を進める上での共通理解を確認するために作成されます。

そのため、契約書に先立って作成され、契約書の草案となることもあります。

また、誓約書に関しては誓約書の提出者のみが署名捺印しますが、覚書は双方が署名捺印する点も異なるポイントです。

このように、誓約書と覚書は両方とも当事者間の合意事項を記録するための書類として作成されますが、それぞれ目的が異なります。

ビジネスに効く『文珠の知恵』 ビズオーシャンで公開中

ビズオーシャンでは、ビジネスシーンに役立つ情報を公開しています。

ビジネスシーンで、わからないことや、判断に迷うことがあれば、ぜひビズオーシャンのテンプレートやセミナーを活用してみてください。

書式テンプレートでバックオフィス業務効率化

ビズオーシャンでは、2.8万点以上の企画書・ビジネス書式のテンプレートを無料で公開中です。

用途や業種、部門、ファイル形式に対応した書式の中から、必要なものを選んでいただけます。いつでも無料でダウンロードできますので、お気軽に活用してください。

ビズオーシャンの書式テンプレートをダウンロードして、バックオフィス業務の効率化を目指しましょう!

セミナーで業務に活きるナレッジを紹介

ビズオーシャンでは、業務に活用できるセミナーを実施しています。セミナーの分野は、経営者向けのものや、人事、営業、財務、経理、法務など、様々です。オンラインで行われるものも多く、遠方の方でもお気軽にご参加いただけます。

ビズオーシャンのセミナーは、ビジネスの流行をいち早くインプットできるものです。自分に合ったセミナーに参加して、ビジネスにおけるパフォーマンスを上げていきましょう。

まとめ

誓約書は契約書と同じく後のトラブルを回避するための書類ですから、公正証書にしておけば確実です。

誓約書を書く側からすれば、後の証拠にもなる重要な書類ですので、提出した内容を確認し、後の改ざんを防ぐ意味でもコピーをとっておくようにしましょう。

\ビジネスに役立つ資料を数多く掲載中!!!/