コアタイムとは? 設定の目的や注意点を解説

近年では、フレックスタイム制という柔軟な働き方を導入する企業が多いでしょう。フレックスタイム制はコアタイム以外の勤務時間を自由に調整できる制度で、コアタイムとは1日のうちに従業員が必ず就業する時間帯のことです。

この記事では、自社にフレックス制度の導入を検討する経営層に向けて、コアタイムを導入する際のメリットやデメリット、注意点を紹介します。ぜひ参考にしてください。

コアタイムとは

コアタイムとは、フレックスタイム制の1つで全従業員に就業を義務づける時間帯のことです。フレキシブルタイムでは従業員が始業時刻や終業時間を自由に設定できますが、コアタイムは例外として一部の就業時間を義務化しています。

コアタイムには法的な定義や設定義務はありませんが、コミュニケーションや会議時間の調整がしやすくなるなどのメリットが多いため、企業の多くがコアタイムを設定しています。

フレックスタイム制について

フレックスタイム制とは、コアタイム以外に始業時間と終業時間を自由に決めて働ける制度です。日本では、1987年の労働基準法改正にともない、1988年から導入されました。

フレックスタイム制は勤務時間を1日単位ではなく、清算期間と呼ばれる一定期間の総労働時間としてとらえ、1日の労働時間の枠組みをある程度自由に設定して働ける特徴があります。

コアタイムとフレキシブルタイム

コアタイムとは、全従業員に就業を義務付けている時間帯のことで、フレキシブルタイムは従業員がすべての就業時間を自分で決定できる制度です。

自由に決められる時間帯をどの程度と認めるかが、フレキシブルタイムの導入時のポイントです。例えば、以下の図のように始業は6時から、終業は19時までなどある程度フレキシブルタイムに幅を設け、従業員が選択できる範囲を確保するとよいでしょう。

- コミュニケーションを円滑にする

- 社内会議などを調整しやすくする

コアタイムを設定しない場合、従業員同士の就業時間が重ならない可能性があるでしょう。その場合は仕事で必要なコミュニケーションが取りづらいうえ、打ち合わせに必要なメンバーを集める際に必要な調整業務が多くなります。

一方、コアタイムを設定すれば企業側の負担も減るうえ、従業員もコミュニケーションを自由に取れるでしょう。

コアタイムにおける遅刻・早退・欠勤・残業の扱い

フレックスタイム制を導入すると、遅刻や早退、欠勤や残業の扱い方が変わります。1日8時間働くスタイルとは異なり、清算期間と呼ばれる一定期間内の総労働時間で計算されるためです。

コアタイムで遅刻や早退・欠勤などをしても、清算期間内の決められた総労働時間を満たしていれば基本的には減給できません。しかし、コアタイムで遅刻などが続くと、コアタイムが機能しなくなり社内秩序も乱れるリスクもあるでしょう。

したがって、就業規則において「コアタイムで遅刻・早退が3回に及んだ場合、欠勤の1日分の扱いとする」などの減給処分を規定することは認められています。

なお、コアタイムの遅刻や早退・欠勤を人事評価の査定対象に取り入れても差し支えはありません。

また、フレックスタイム制における残業とは、清算期間内の総労働時間が法定労働時間を超過した時間です。1日の労働時間が8時間を超えても、総労働時間が法定労働時間を超過していなければ残業扱いできません。

企業がコアタイムを設けるメリット

コアタイムを設けると、企業はどのようなメリットを得られるのでしょうか。詳しく解説します。

チームビルディングの促進

コアタイムを設けることで従業員が同じ時間帯に働けるため、チーム全体のコミュニケーションの活発化を期待できるでしょう。

オンライン会議やチャットツールなどを活用すれば、従業員同士のコミュニケーションが取りやすくなります。

特に近年ではリモートワークを導入する企業が多いですが、コアタイムのメリットであるチームビルディングの促進も、十分に狙えるでしょう。

社内外の業務管理が容易化

コアタイムを設けることで、上司や同僚とのスケジュール調整が容易になります。コアタイムなどの制度を導入していない企業とも、連絡が取りやすくなるメリットもあるでしょう。

また、プロジェクトの進捗管理やタスクの共有など、業務管理がしやすくなります。

勤怠管理のしやすさ

コアタイムを設定することで、社員同士の勤務時間帯がある程度揃い、勤怠管理が容易になるでしょう。これにより、企業は出勤・退勤の記録や労働時間の管理を効率的におこなえます。

企業がコアタイムを設けるデメリット

コアタイムを設けると、企業にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。

働き方の柔軟性が低下

コアタイムは就業時間が一定になるため、働き方の柔軟性が低下する可能性があるでしょう。

例えば、多くの企業では正午を中心としてコアタイムを設定していますので、正午前後にプライベートの時間を必要とする従業員は、不便に感じるかもしれません。

人材採用の制限

コアタイムを設けることで従業員の働き方が制限されるため、就業時間に柔軟性を求める人材の採用が制限される可能性があります。

具体的には、障害を抱えた人材は就業時間に制限がないほうが働きやすい場合があるため、多様な人材を採用する場合はデメリットになるでしょう。

コアタイム導入に必要な要件

コアタイムを導入する際、就業規則への記載と労使協定の締結が必要です。それぞれに必要な2つの記載事項を確認しましょう。

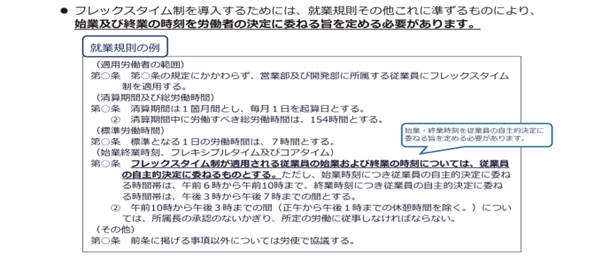

就業規則への記載

まず、フレックスタイム制を導入する場合、就業規則またはこれに準ずるものに「始業及び終業の時間を労働者の決定に委ねる」ことを定める義務があります。

さらに、フレキシブルタイムやコアタイムを設ける場合は就業規則や労使協定に、設定した時間帯を記載しましょう。

その他の項目については「労使協定の定めに従う」として、フレックスタイム制の詳細を労使協定に定義します。

出典:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

労使協定の制定

コアタイムを導入する際は労使協定の締結が必要です。

労使協定とは、労働条件に関わる内容を労働者と事業主の間で結ぶことで、下記のようにフレックスタイム制の基本的枠組みを締結し各項目を記載します。

|

項目 |

内容 |

|---|---|

|

対象者の範囲 |

誰を対象にするか具体的に明記する |

|

清算期間 |

労働すべき時間を定める期間 (1カ月~3カ月まで) |

|

清算期間の総労働時間(所定労働時間) |

清算期間中に働く所定労働時間 ※1 ※法定労働時間 (週40時間)の範囲内(特定措置対象事業場は44時間) |

|

1日の標準労働時間 |

年次有給休暇を取得した際、賃金の算定基礎となる時間 |

※1 所定労働時間は企業が定めた労働時間でことで、就業規則などに規定されている。

コアタイムやフレキシブルタイムを設定する場合は、その時間帯の開始・終了の時刻を協定で定める必要があります。

なお、コアタイムを設ける⽇と設けない日がある場合や、⽇によってコアタイムの時間帯を変更することもできます。

コアタイムを導入する際の注意点

コアタイムを導入する際の注意点をまとめました。

コアタイムの長さは適切な時間にする

コアタイムの長さは短すぎても、長すぎても好ましくありません。

仮にコアタイムを1日2時間にすると、多くの従業員が時間に縛られず働けますが、コアタイム内でやるべき仕事が山積みになりかねません。

一方、コアタイムが6時間だとフレックスタイム制の導入と言い切れないため、本来の機能を果たしません。適切なコアタイムは企業によって異なりますが、4〜5時間を基準に考えるとよいでしょう。

多くの従業員にとって都合の良い時間に設定する

大半の従業員にとって都合の良い時間をコアタイムにしなければ、かえって仕事効率が悪くなるでしょう。

多くの企業では、正午がコアタイムの中心に来るように設定しています。コアタイムの開始時刻が早朝や夕方の場合、極端なコアタイムに縛られた生活になってしまうからです。

従業員の充実度を高め、業務の効率化を促すためのコアタイムであることを念頭に置きながら、具体的な時間を設定しましょう。

イレギュラーな勤怠の対応

半休や遅刻・早退の取り扱いなど、コアタイムでの勤怠管理は、就業規則や労使協定で明確にしましょう。

例えば、11時から17時をコアタイムに設定した場合、午前半休と午後半休でコアタイムの時間が異なるため、フレックスタイム制における半休時間の取り扱いを検討する必要があります。

曜日や時間を完全に固定しない

企業がコアタイムの曜日や時間を完全に固定してしまうと、働き方の柔軟性が失われ、従業員の働きやすさに影響を与えかねません。

一方、コアタイムに曜日や時間に柔軟性があると、働きやすさや生産性の向上につながるでしょう。

コアタイムについてのまとめ

フレックスタイム制があれば、企業はコアタイムとフレキシブルタイムを設けられます。

コアタイムにはコミュニケーションの円滑化などのメリットがありますが、プライベートの時間が制限されるデメリットもあります。

しかし、コアタイムの導入は勤怠管理の効率化やコスト削減など、デメリットを凌駕するほどの利点が多くあるでしょう。

コアタイムは従業員にとっても経営層にとっても魅力のある制度ですので、経営層の方は本記事を参考にしながら、ぜひコアタイムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

【書式のテンプレートをお探しなら】