委任状の意味と書き方、手書きで簡単に作成できるテンプレート付き

委任状とは、本来なら自分自身で行うべき一定事項の手続きを、第三者に委任したことを記載した文書のことです。

たとえば、会議の出席を委任する場合や、特定の手続きを他人に依頼する場合に、この委任状が必要になります。

本コラムでは、委任状の書き方について解説します。手書きで簡単に委任状を作成できるテンプレートも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

\ビジネスに役立つ資料を数多く掲載中!!!/

【関連記事はこちら】

委任状はどこでもらえる? 種類別の入手方法まとめ委任状とは

委任状とは、本人が行うべき手続きや持っている権利などを第三者に委任する保証となる文書のことです。

本来自分がやるべきことについて、何らかの事情があり対応できないときに委任状を作成すれば他者に依頼できます。身近なところでは、役所や銀行での申請手続きが挙げられます。

「委任」と「代理」の違い

「委任」と「代理」は同じような意味合いで使われることが多いですが、法律上はその役割が異なります。

民法第643条「委任」

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

民法第99条「代理行為の要件及び効果」

- ①代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

- ②前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

上記の違いは「委任」は他者に託す行為、「代理」は託された任務を実行する行為を指します。

したがって、代理人がおこなう手続きが委任者本人から託されたものであることを第三者に証明出来るのが「委任状」となります。

参考:民法 - 法務省

委任状は手書きで簡単に作成できる?

委任状は手書きで簡単に作成できます。特別な用紙やフォーマットを使う必要はなく、基本的な情報を正確に記載すれば、法律的にも有効です。

また、PCで委任状を作成した場合でも、署名は必ず手書きである必要があります。署名が手書きでないと、無効とされてしまう可能性があるため注意しましょう。

署名以外の例文が記載されている、簡単に作成可能なテンプレートはこちらから。

一般的な委任状の書き方

委任状を作成することで、委任する人に対して法的に代理権を与えた証拠になります。代理人が権限を乱用したとしても、代理行為が有効となるため、委任事項はなるべく明確にすることが大切です。

委任状の書き方に法的な決まりはありませんが、以下の項目は記載するようにしましょう。

- 委任年月日

委任状に記載する日付は『委任した日』に該当します。 - 委任者の氏名・住所

権限を委任する人の氏名・住所を記載します。本人確認のために、生年月日や電話番号の記載が必要なこともあります。 - 受任者(代理人)の氏名・住所

権限を委任された人の氏名・住所を記載します。委任者同様、受任者も生年月日や電話番号の記載が必要になることがあります。 - 委任内容

委任する権限について、できるだけ詳しく具体的に記載します。 - 押印欄

必要に応じて認印か実印を押印します。

代理人(窓口に来る方)の本人確認方法について

委任状を託された代理人が役所などの窓口で手続きする場合、書類による本人確認が行われます。

本人確認書類として認められるのは、以下のような「写真付き証明書」です。

- マイナンバーカード

- 運転免許証

- 写真付き住民基本台帳カード

- 在留カード など

健康保険被保険者証など、上記以外の書類しかない場合は、2点以上の提出を求められるのが基本です。

どのような書類が本人確認書類として認められるのか、役所のホームページなどで確認し、2点以上持参しましょう。

また、委任状と本人確認書類に記載されている情報が異なると、委任状が無効になり手続きができなくなる可能性があります。

委任状に記載された情報と同じ内容が記載されている書類を持って行くようにしましょう。

委任内容欄の書き方

委任状の委任内容欄には、代理人が何の権限を委任されたのかを明記する必要があります。

たとえば、「相続の手続きに関して、一切の権限を委任する」のような書き方だと、具体的にはどの手続きのことを指しているのかがわからないため認められません。

ここでは「転入・転出・転居」「印鑑登録」「住民票の写し」「戸籍および身分証明書」の委任内容欄の例文を紹介します。

転入・転出・転居などの委任状の書き方

転入・転出・転居などの手続きを委任する場合、委任内容欄には以下のように記載します。

私は〇〇(代理人氏名)を代理人と定め、下記の権限を委任します。

・〇〇(委任者氏名)の転入(転出・転居)届 ・上記に伴う個人番号カードの券面記載事項変更届

転入・転出・転居などにより住所が変わった場合、マイナンバーカードの住所変更も必要です。

転入・転出・転居などの手続きと同時に、マイナンバーカードの記載事項変更手続きも委任すると良いでしょう。

印鑑登録の委任状の書き方

印鑑登録の手続きを委任する場合、委任内容欄には以下のように記載します。

私は〇〇(代理人氏名)を代理人と定め、下記の権限を委任します。

・印鑑登録申請

印鑑登録証を紛失・汚破損した場合、あるいは印鑑登録を廃止する場合は、それぞれ異なる手続きが必要です。

- 印鑑登録証の紛失:印鑑登録証亡失届

- 印鑑登録証の汚破損による交換:印鑑登録証引替交付

- 印鑑登録証の廃止:印鑑登録廃止申請

委任する手続きに応じて、例文を書き換えましょう。

住民票の写しの委任状の書き方

住民票の写しを請求する場合、委任内容欄には住民票の写しの請求手続きを委任するとともに、使用目的を以下のように記載する必要があります。

私は〇〇(代理人氏名)を代理人と定め、下記の権限を委任します。

・住民票の写しの交付申請

【使用目的】

勤務先に提出するため

戸籍および身分証明書の委任状の書き方

戸籍や身分証明書の請求手続きを委任する場合、委任内容欄には必要な書類の種類と使用目的を以下のように記載します。

私は〇〇(代理人氏名)を代理人と定め、下記の権限を委任します。

・戸籍謄本 本籍〇〇-〇 筆頭者〇〇 〇〇 1通請求

【使用目的】

厚生年金の受給申請のため

シーン別の委任状テンプレート

ここでは、シーン別の委任状のテンプレートと記載項目を紹介します。

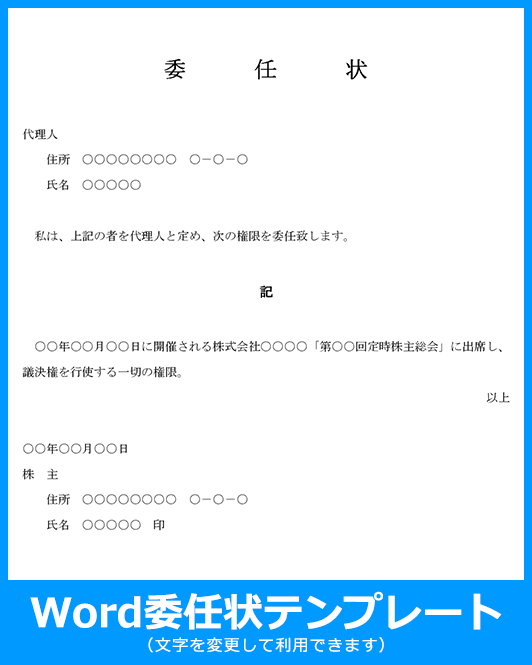

株主総会で使える委任状

株主総会にて代理人が議決権を行使するためには、委任状もしくは議決権行使書面が必要です。

株主総会の代理人議決権行使の委任状には、以下のような項目を記載しましょう。

- 株主総会の日時

- 開催場所

- 回数

- 定時/臨時の区別

- 押印欄

なお、株主総会においては、委任状を作成すれば誰でも代理人になれるわけではありません。

「株主総会の代理人の資格があるのは株主のみ」などの制限を設けている企業が多いため、事前に代理人の条件を確認しておきましょう。

また、押印欄に押す印鑑は、企業に届け出ているものでないと委任状が無効になることがあるため注意が必要です。

さらに詳しくはこちら

第3回 株主総会で使用する委任状の注意点

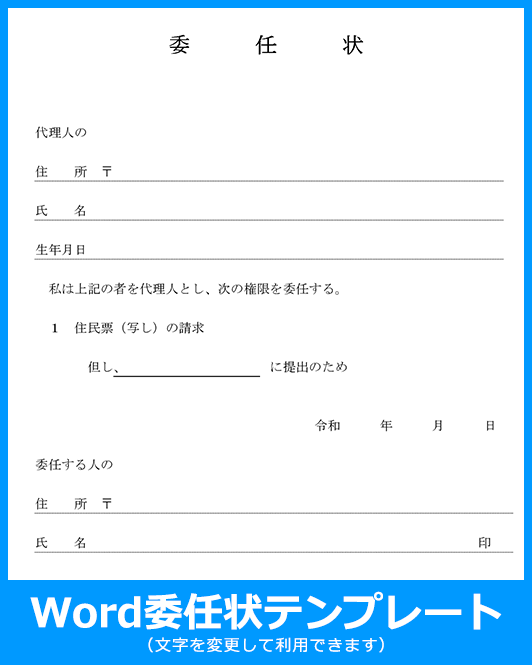

住民票受取りで使える委任状

住民票は、原則として本人もしくは同じ住民票に記載されている家族のみ請求可能です。

ただし、委任状を作成すれば、代理人でも住民票を請求できます。住民票請求の委任状には、以下のような項目を記載しましょう。

- 委任年月日

- 委任する人の氏名・住所・生年月日・連絡先

- 代理人の氏名・住所・生年月日

- 委任内容

- 使用目的(勤務先に提出のためなど)

- 必要部数

- 住民票に記載する内容(世帯全員分か一部か、続柄の要不要など)

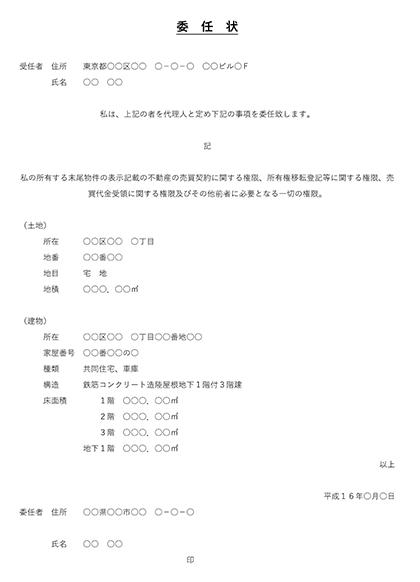

不動産売買で使える委任状

不動産の売買契約では、売主・買主・仲介不動産会社が一堂に会して手続きを進めるのが一般的です。

しかし、物件が遠い、入院したなどの理由で対面取引ができない場合は、委任状を作成すれば代理人が手続きを行えます。

不動産の売買契約の委任状には、以下のような項目を記載しておきましょう。

- 売却物件の情報(土地・建物の表示項目)

- 委任の範囲(不動産の売買契約に関する権限、所有権移転登記等に関する権限 など)

- 署名と押印欄(実印)

不動産の売買では、売買価格や仲介手数料といった高額な費用についての取り決めを行います。金額交渉などもすべて代理人に任せるのか、細かく取り決めておきましょう。

代理人に委任しない事項については、委任状に禁止事項として記載しておくと安心です。

委任状の注意点

普段特に気にせず委任状を扱っている人も多いと思いますが、代理権の乱用などによるトラブルも発生しています。

下記の点に注意して作成しましょう。

白紙委任状を発行しない

委任状に受任者名や委任事項を書かず、委任者の署名捺印だけをしてしまうものを「白紙委任状」といいます。

白紙部分に自由に書き込まれてしまう恐れがあるため、受任者名や委任事項は必ず記載しておきましょう。

委任内容の下に『以下余白』と記載する

勝手に委任事項を追記されないよう、『以下余白』と記載したり、止め印を押印したりして防止します。

捨印を押印しない

捨印を押印しておくと、委任事項を勝手に変更されてしまう危険性があります。

コピーをとっておく

委任状作成後コピーをとっておけば、委任状の記載事項を後日でも確認できるため安心です。

▼相続手続きの委任状に関するさらに詳しい内容は、こちらをご参照ください。

委任状の効力期間

委任状には、法令で定められた効力期間はありません。

しかし、日付が古すぎるとトラブル要因になるため、多くの機関で『作成から3ヶ月以内』のものを提出するよう求められます。

また、委任状の効力を停止したいときは、委任状を回収する、委任された内容が完了した時点で効力を失うよう明記する、委任状に有効期限を明記しておく等の措置をとっておくとよいでしょう。

用紙について

委任状の用紙にも特に決まりはありません。コピー用紙や便箋、メモ用紙でもよいのです。

役所などには予め委任状の様式がありますので、心配な場合はそれを使いましょう。もちろん自作のものでも構いません。

印鑑と印鑑証明について

委任状にはシャチハタではない印鑑での押印が必要になります。内容によっては認印でよいケースもありますし、重要な手続きであれば実印を求められることもあります。

また実印を求められる場合は、併せて印鑑証明の提出が必要なケースが多いため、事前に確認しておきましょう。

代筆でもいいのか

代筆が可能であると、誰でも勝手に委任状を作れてしまうため、委任状は必ず委任者が自筆しなければなりません。

事故や病気で文字が書けないなど、委任者が自筆できない状態の場合も、必ず本人の意思表示は必要です。

そのため、意識不明であるときには委任自体ができません。意思表示ができれば、代筆が認められることもあります。そのときは、さらに下記内容を記載します。

- 代筆しなければならない理由

- 代筆者氏名

- 委任内容を本人が了解した旨

- 委任者の拇印

ただし、これは受付機関によってケースバイケースなので、代筆が必要なときには受付機関に確認してみることをおすすめします。

まとめ

法令で定められた効力期間はありませんが、委任状の日付が古いとトラブル要因になるため、『作成から3ヶ月以内』のものを提出するよう求められることが多いようです。

様式にも特に決まりはありませんが、少なくとも自署だけは手書きで本人がする必要があります。

委任状は様々なシーンで使われることがありますので、作成する際はテンプレートを参考にしてください。

【関連記事はこちら】

委任状はどこでもらえる? 種類別の入手方法まとめ\ビジネスに役立つ資料を数多く掲載中!!!/