契約書をキレイに製本する方法とは? 分かりやすい製本のやり方

契約書を製本する方法は、さまざまなやり方があります。

ビジネスシーンにおいてよく利用されるのは「袋とじ製本」です。書類をホチキスで冊子にして、製本テープを使うことできれいな本型に製本できます。

ここでは、袋とじ製本のやり方について解説します。製本の必要性や、きれいに製本するポイントもご紹介するので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

契約書の製本はなぜ必要?

ビジネス上の取引で交わされる契約書は、条項が多くなりがちです。

契約書の枚数が増える場合は製本が必要になります。

押印の手間を省くことが出来る

なぜ契約書の製本が必要になるかというと、バラバラに保管しておくことが書類の中抜けや紛失につながり、トラブルの原因となるからです。

契約書はホチキス留めでも効力は変わりませんが、見栄えの問題もありますし、何より割印や契印を押す際に製本しておくと手間が省けます。

製本テープが貼られておらずホチキスのみの場合、契約書の全ページに割印や契印を押さなければなりません。しかし、製本すれば表紙と背表紙だけの押印で済みます。

見た目もすっきりした綺麗な契約書を用意することで、取引相手に対するビジネス上の印象も良くなります。ですから、契約書を製本することは重要だといえるでしょう。

偽造や改ざんを防止する

契約書を製本することは、虚偽や改ざんを防止するためにも必要です。製本しておくことで、契約書の文言や署名欄の差し替えができなくなります。

さらに、ページを抜き取ることも困難であり、セキュリティ面が向上します。

特に、高額な取引や重要な契約では、虚偽や改ざんのリスクを確実に避けたいものです。製本によってそのリスクを低減し、取引の信頼性を向上できます。

製本テープを使って袋とじの契約書を製本するやり方

それではここから、袋とじ製本を上手に行う方法を説明していきます。

1.製本する契約書、ホチキス、はさみ、製本テープを準備する

2.契約書をホチキス留めする

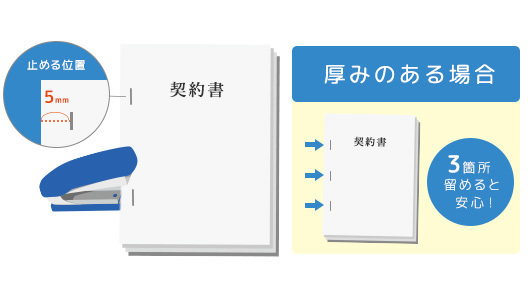

書類の端から5mmくらいスペースを空けて2箇所ホチキス留めしましょう。契約書の枚数が多く厚みがある場合は3箇所留めておくと安心です。

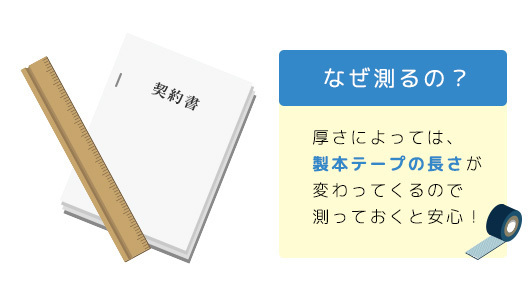

3.契約書の厚みを測る

まず、契約書の厚みを測ります。数枚程度でしたらこの工程は割愛できますが、厚みのある契約書である場合は、後で準備する製本テープを長めに切る必要があるからです。

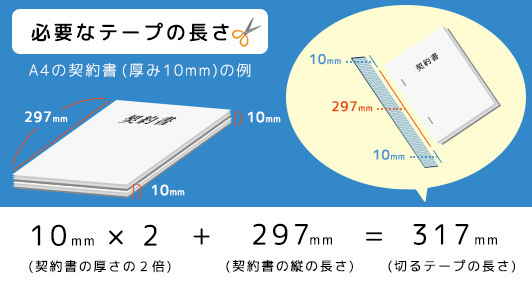

4.製本テープをカットする

製本テープの種類はいくつかあります。

あらかじめA4サイズにカットされているものもありますが、ここでは一般的に使われているロールタイプの製本テープを想定してご説明していきます。

カットする際は契約書のサイズギリギリに合わせるのではなく、余裕を持ってカットするようにしましょう。厚みの2倍くらい余裕を持たせてカットすると失敗しにくいですよ。

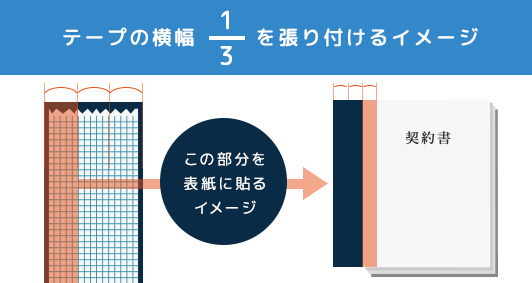

5.製本テープを貼る位置を定める

まずは平らな机の上に契約書を置いて、テープを貼る位置を定めましょう。テープの横幅がだいたい3分の1になるように表面を貼り付けるイメージを持つとうまくいきます。

6.製本テープをはくり紙からはがす

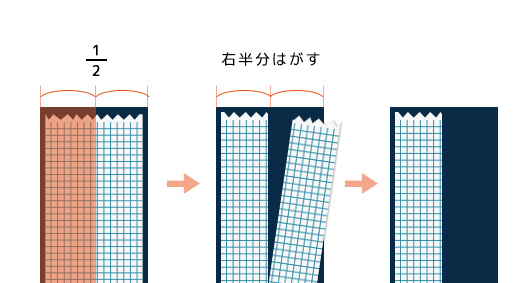

製本テープは一気に剥がすと、貼る途中に曲がってしまったり、手が滑って斜めになってしまったりして、うまく貼りにくいので要注意。

製本テープは裏の「はくり紙」の中央に切れ目が入っており、縦にした時に左右半分ずつはがせるようになっています。まずは右半分の「はくり紙」をはがしましょう。

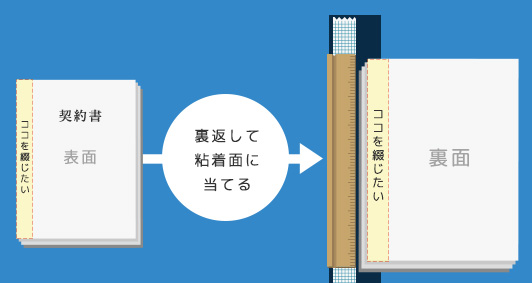

7.契約書の表面に製本テープを貼る

はがしていない左半分の製本テープの上に定規を置き、契約書を右手で持ちます。契約書は裏返しにして製本テープ、契約書が水平、垂直であることを確認しながら貼っていきます。

書類が少しずつ接着面につくように軽く貼り付けていきましょう。

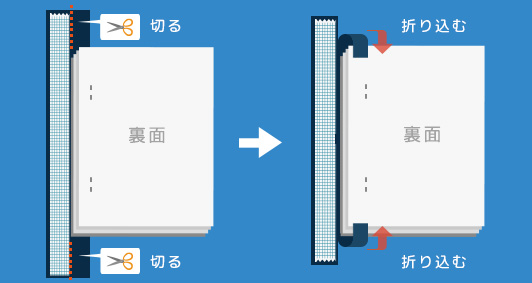

8.製本テープの余り部分を処理する

表面が貼れたら両端の余り部分にはさみで切り込みを入れます。切った部分は書類を包み込むように折り返して貼りましょう。

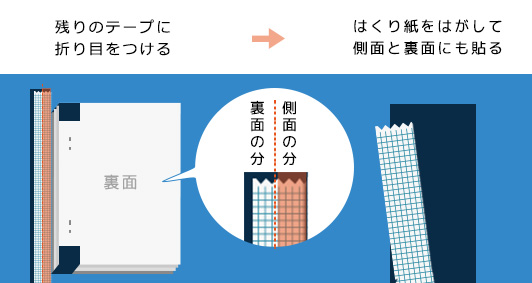

9.契約書の裏面を貼る

両端の処理が終わったら残りの「はくり紙」をはがして貼っていきます。

折り目をつけておいて、書類の真ん中から端にむけて貼り付けていくと、シワなく綺麗に貼ることができます。

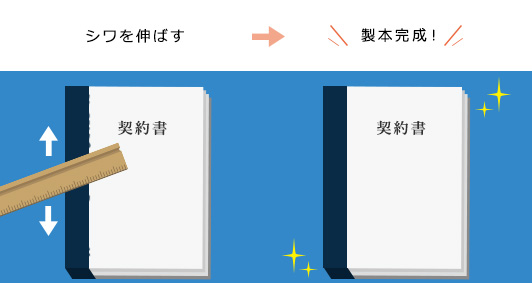

10.製本を仕上げる

全て貼ることができたら、たるみのないよう定規や糊のフタなど平らなものを使って、細かなシワを伸ばして仕上げましょう。これで製本完了です。

上手に製本するポイント4つ

製本のやり方をご説明しましたが、ここではこれだけ押さえればOK!というポイントを4つご紹介していきますね。

製本テープのサイズに気をつける

製本する際、「契約書が厚くてテープの長さが少し足りなくなってしまった」ということがよく発生します。

そのため、テープをカットする前に製本テープのサイズを確認しましょう。だいたい上下5cmくらいの余裕があると安心です。

ホチキス留めは2箇所、契約書が厚い場合は3箇所

ホチキスは書類を製本する時の骨組みになります。1箇所留めだとズレやすいので、書類の端から5mmくらいスペースを空けて2箇所留めると良いでしょう。

書類が厚い場合は3箇所留めると安定します。契約書の枚数によってホチキス針の太さや大きさを変えてみてください。

製本することを想定して契約書を印刷する

製本が完成した契約書を開いてみると、製本テープのところに文字が重なって、文章が見づらくなっている場合があります。

契約書を印刷するときは製本することを想定して、余白を設けて印刷するようにしましょう。

製本テープは綺麗にはがせないため、失敗すると契約書の印刷からのやり直しが必要になってしまいます。

製本テープに折り目をつけておく

製本テープはロール状になっているため、カットすると丸まってしまいます。

そのままだと扱いづらいので、半分に折り目をつけてみてください。丸まった製本テープがまっすぐになり、貼り付けがしやすくなります。

時間に余裕があるなら、製本テープを切ってから厚い書籍などで圧をかけて真っ直ぐに矯正しても良いでしょう。

契約書の製本|よくある質問

最後に契約書の製本のやり方について、よくある質問を見ていきましょう。疑問に思う人が多い以下の3つの質問に答えます。

- 表紙・裏表紙は必要?

- 印刷のレイアウトに決まりはある?

- 契印はどこに押す?

表紙・裏表紙は必要?

契約書を製本する際には、表紙や裏表紙は必須ではありません。しかし表紙や裏表紙があると、外部から契約書の内容が見えないようにできます。

ただし、必須ではないため、取引先の要望や会社の慣例に応じて決定しましょう。

なお、裏表紙への書き足しによる改ざんリスクを防ぐため、契約書の末尾に印鑑を押すことが推奨されています。この印鑑は「止め印」と呼ばれます。

印刷のレイアウトに決まりはある?

契約書の印刷レイアウトに厳格な決まりはありません。契約書の目的や要件に合わせて柔軟に設計可能です。契約書のページ数が多い場合には、袋とじ印刷が適しています。

袋とじ印刷は、A3用紙に2ページ分印刷されるため、製本時のページの入れ間違い防止にも効果的です。

契印はどこに押す?

製本された契約書の場合、契印は製本テープにまたがって押します。

契印とは、複数枚にわたる契約書がひとつなぎになっていることを証明する印鑑です。契印があれば、契約書を抜き取ったり破ったりなどの不正な改ざんを防止できます。

複数枚に渡る契約書には契印を押すのが一般的です。ホチキス留めだけの契約書であれば、全ページの見開きごとに契印を押してください。

また、契約書が「製本」「副本」のように複数冊ある場合は、割印も押しておくと安心です。割印や契印についての詳細は、以下の記事も参考にしてみてください。

まとめ

ホチキスと製本テープを使って行う「袋とじ製本」は、誰でも見やすい冊子が作れる簡単な方法です。

慣れるまでには少しコツが要るので、最初は慎重に取り組んでみてください。

契約書は製本しなくても効力は変わりませんが、製本することで見栄えが良くなり、割り印や契印を押す枚数も少なくて済みます。

ビジネスマナーの1つとして、袋とじ製本のやり方をマスターしておきましょう。